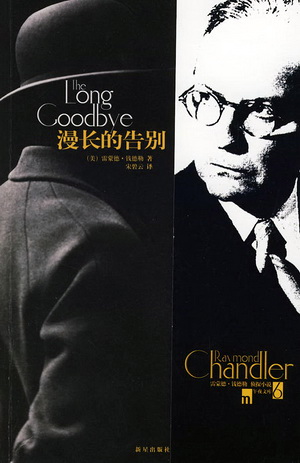

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 書評人 雷梓 用“引人入勝”這個成語來形容雷蒙德·錢德勒的《漫長的告別》可能是太庸俗了,又或許有人覺得不夠準(zhǔn)確。在閱讀這本小說的過程里,我一直沖動著想要寫點(diǎn)什么,為這本書,或者為別的某些事物。思緒如有神助,等到落筆時(shí)卻已拙于文辭,不過這也不要緊,你永遠(yuǎn)記不下你魂魄間那些電光石火、風(fēng)流云散的奇詭遐思。

在這夜半時(shí)分,枕邊人已經(jīng)睡熟,捧讀此書的感覺很是怪異。像是孤獨(dú)而自得的荒野漫步,卻又因身邊的現(xiàn)實(shí)提醒而感覺安全。我想我們都曾有過這樣的體驗(yàn),幾乎每次從夢中醒來,心里不外乎兩種相悖的落差:一種是一聲嘆息,遺憾剛所游歷的只是一場夢;一種是長舒口氣,慶幸剛所驚駭?shù)牟贿^是一場夢。

錢德勒給予我們的是怎樣的一場夢,又或者就是我們身邊輪回的現(xiàn)實(shí)。美國人錢德勒的語言有一些中國人錢鐘書的影子,都極其適合將荒淫的夢境戳破,或者將本就漏水不止的現(xiàn)實(shí)擊沉。文字這東西一定是有通感的。在許多段落中,我讀出了那種暗自偷笑的戲謔與惡毒。準(zhǔn)確、精到,以至于刻薄得讓人面皮滴血,這是“二錢”在暗合的時(shí)空中,都很樂意做的,我體會有知,于是也分享了其中的快感。

錢德勒的敘述更讓我聯(lián)想起若干互有區(qū)隔的生活。那些暫時(shí)不想泄露的先不說,只說眼下,我的一個大學(xué)同學(xué)躲起來不肯見人了,因?yàn)樯眢w查出了恐怖的絕癥,他一向自恃陽光健壯,這樣的一擊想必勝過平時(shí)病怏怏的亞健康人。我在想,菲利普·馬洛是個什么樣的人?特里·倫諾克斯是個什么樣的人?羅杰·韋德先生又是個什么樣的人呢?像我的同學(xué),還是像我,又或者就是錢德勒自己?比如韋德先生吧,他應(yīng)該是厭倦了他自己之前所寫的暢銷的一切,以至于他寫不出他想寫的東西,甚至連同眼下出版商等著索取的這本垃圾。而我呢?我是還在等待自己,還是已經(jīng)寫不出了呢?有個聲音說,你沒必要逼迫自己做出承諾——我會有一本傳世之作,至少在臨死之前。這沒有什么用。關(guān)鍵是你在剩下來的現(xiàn)實(shí)歲月中怎樣書寫自己。可以是為很少幾個人,也可以為很多很多人,又或者只為你自己。

那天在一本雜志上讀到一句話:(某種話語,也可以是其他主語)正在被形式主義的表達(dá)方式俘獲,成為一團(tuán)毫無生氣但盡力保持邏輯自洽的死結(jié)。如果墮落至此,這樣的書寫或者說這樣的生活,與其說是必要的、盡責(zé)的保守和維持,不如說是靈魂出竅的偽善和自欺。就像我質(zhì)問的那樣,那些大塊頭、高報(bào)酬的唬人文章究竟給我們的媒體及其讀者帶來了什么?省略無謂的探討聽證,我只是清楚地覺得,這一切,一如我們道貌岸然,實(shí)則早已不堪忍受的生活,可憐直到現(xiàn)在、此刻我們?nèi)圆坏貌恢蒙砥渲校?/FONT>