經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 王雋/文 在今年的春季拍賣(mài)中,有一件拍品早早地公布了原本應(yīng)該“待詢(xún)”的底價(jià)——1.8億元人民幣,也需要有意競(jìng)拍的藏家們預(yù)先繳納5000萬(wàn)的保證金才能領(lǐng)到特殊號(hào)牌,獲得參與資格——這是全世界目前最高的保證金紀(jì)錄。但若說(shuō)出它有170多種、近500冊(cè)的古籍,其中包括了40冊(cè)宋版《錦繡萬(wàn)花谷》,懂古籍的人不會(huì)有異議;若說(shuō)它來(lái)自江南顧家過(guò)云樓舊藏,那大家就必不會(huì)有異議了。

在明清時(shí),有“一兩黃金一頁(yè)宋版”的俗語(yǔ),用良田、屋院甚至小妾去換書(shū)的大有人在。在戰(zhàn)亂與天災(zāi)中保存藝術(shù)品絕非易事,這些傳了近千年的成套的紙制品,比單幅畫(huà)作、書(shū)法更難保存,而民間的私人藏書(shū)樓在古籍的傳承上有著不可替代的作用。

發(fā)于唐宋,興于明清

中國(guó)的藏書(shū)體系分四類(lèi):官府、私人、書(shū)院、寺廟。

藏書(shū)樓原先沒(méi)有私家的,都是官辦的。最早是商周的中央政府設(shè)有藏書(shū)室,民間的藏書(shū)始于“百家爭(zhēng)鳴、諸子競(jìng)說(shuō)”的春秋戰(zhàn)國(guó)。到了漢代,宮廷的藏書(shū)室向百姓廣開(kāi)獻(xiàn)書(shū)之路,廢止了秦始皇“私人不能藏書(shū)”的條例。

在隋唐之前,雖然有河間獻(xiàn)王劉德、蔡邕、淮南王劉安、南北朝的沈約這樣的藏書(shū)名家,但也是屈指可數(shù)。唐宋時(shí),隨著科舉制度帶動(dòng)“學(xué)而優(yōu)則仕”的風(fēng)潮和雕版印刷技術(shù)的發(fā)展、進(jìn)步,書(shū)籍在普通人生活里成為必需品,私家藏書(shū)興起,藏書(shū)文化和制度慢慢在民間建立起來(lái)。

在程千帆先生的《校讎廣義》一書(shū)中我們得知,唐朝開(kāi)始有田弘正、張建章等專(zhuān)門(mén)“建樓藏書(shū)”,并且用不同顏色的裝幀來(lái)區(qū)分書(shū)籍的種類(lèi);藏書(shū)者主動(dòng)進(jìn)行校勘工作,大大提高了藏書(shū)的含金量。到了宋朝,有百余位私人藏書(shū)者,不僅江南有,中原也有,除了校勘,還寫(xiě)題跋來(lái)做“讀書(shū)筆記”,而編寫(xiě)藏書(shū)目錄成為一時(shí)流行的風(fēng)潮。

唐宋積累下來(lái)的藏書(shū)文化在明清達(dá)到了頂峰。這時(shí)的江南,富庶、開(kāi)放、教育發(fā)達(dá),有享譽(yù)全國(guó)的雕版師傅和先進(jìn)的印刷工藝,更是圖書(shū)的交易中心。

有趣的是,科舉制度與私人藏書(shū)的密切關(guān)系已經(jīng)有了數(shù)據(jù)的支撐,但凡進(jìn)士、狀元出現(xiàn)得越多的地區(qū),私人藏書(shū)就越發(fā)達(dá)。據(jù)北大教授蕭東發(fā)統(tǒng)計(jì),明清兩代共有狀元203名,江浙兩省就超過(guò)了半數(shù),105名。所以,單常熟一處就有180座私人藏書(shū)樓就不難理解了。

有一種觀點(diǎn)認(rèn)為到了這個(gè)時(shí)候,官府藏書(shū)的重要性就沒(méi)那么強(qiáng)了,因?yàn)楣偌也貢?shū)位置單一,一發(fā)生政治變動(dòng)極易遭到全盤(pán)損毀,古籍的傳承任務(wù)自然地轉(zhuǎn)到了民間。江南的這些藏書(shū)樓主人在當(dāng)時(shí)也許并不太清楚,他們?cè)诓貢?shū)過(guò)程中的作為對(duì)后世起到的重要作用。

首先,完善了中國(guó)最初的“圖書(shū)館”工作。他們摸索出搜選、分類(lèi)、裝幀、編輯條目、修補(bǔ)的方法,并不斷改進(jìn),成為體系。可貴的是,一些主人懂得“藏書(shū)貴流通、藏書(shū)惠士林”,互訪成了美談。而少數(shù)藏書(shū)樓也向公眾開(kāi)放,從宋代的李氏山房到清代的古越藏書(shū)樓,都難能可貴地承載了圖書(shū)館的職能。但這樣的藏書(shū)樓非常少,據(jù)記載只有十余間。

再者,主人們還在藏書(shū)樓里治學(xué)、校讎、著書(shū)并組織熟練的師傅刻書(shū)、印書(shū)。張之洞曾評(píng)價(jià)道:“讀書(shū)只以為己,刻書(shū)可以澤人。”“私刻”是藏書(shū)樓的重要產(chǎn)物,就是主人出資出版私人刊物。私刻的刻印品質(zhì)最好,都是專(zhuān)紙專(zhuān)工,校勘精細(xì),在工藝創(chuàng)新上一直走在行業(yè)前面,這是坊刻不能比的,原因就在前者為名,后者為錢(qián)。所以,藏書(shū)家往往也是出版家。比如明末的毛晉,他的“汲古閣”藏書(shū)84000冊(cè),招刻工、印工百余人,刻書(shū)40多年。“毛邊紙”一詞就來(lái)自他,為了讓汲古閣的刻本能廣泛傳播,毛晉就買(mǎi)來(lái)便宜的竹紙,每頁(yè)紙的邊緣都蓋一個(gè)篆書(shū)的“毛”字,“毛邊紙”的名字便傳開(kāi)了。

毛晉不僅刻書(shū),也不惜重金買(mǎi)下宋元版的古籍。在明末,宋版書(shū)已經(jīng)相當(dāng)珍貴,價(jià)格極高。毛晉出價(jià)高過(guò)其他人,常熟城中便流傳一句諺語(yǔ)“三百六十行生意,不如賣(mài)書(shū)于毛氏”。

過(guò)云樓往事

清道光二十一年進(jìn)士,官至寧紹臺(tái)道的顧文彬晚年購(gòu)得明尚書(shū)吳寬復(fù)園故址,就命兒子顧承主持營(yíng)造,改建為包括住宅、花園(怡園,取《論語(yǔ)》“兄弟怡怡”之意)、義莊(顧氏春蔭義莊)、祠堂的典型大宅,命名為“過(guò)云樓”,意取蘇東坡所說(shuō)的“書(shū)畫(huà)于人,不過(guò)是煙云過(guò)眼而已”。這座曾坐落在蘇州鐵瓶巷的宅子,因收藏書(shū)畫(huà)而著名,曾有“江南收藏甲天下,過(guò)云樓收藏甲江南”一說(shuō)。

不需要悉數(shù)過(guò)云樓曾藏過(guò)的書(shū)畫(huà),只消看看顧氏家族后人向上海博物館捐獻(xiàn)了數(shù)百件書(shū)畫(huà)古籍中的幾件就知道了:南宋魏了翁《文向帖》、元代倪瓚《竹石橋柯圖軸》、明代唐寅《洞庭黃茅渚圖》、清代石濤的《細(xì)雨虬松圖軸》,這些藏品奠定了上海博物館古代書(shū)畫(huà)收藏的國(guó)內(nèi)領(lǐng)袖地位。而在去年春拍中以4.025億成交的元代王蒙的《稚川移居圖》也是過(guò)云樓舊藏。

顧家雖對(duì)外坦承是書(shū)畫(huà)收藏大家,但對(duì)所藏古籍閉口不談。后來(lái)?yè)?jù)報(bào)載,過(guò)云樓里實(shí)際上有一個(gè)密室,書(shū)是放在密室里面的。藏畫(huà)可以給朋友傳看、欣賞,但是書(shū)籍是秘不示人的,這是家族傳統(tǒng)。

直到上個(gè)世紀(jì)30年代,第三代主人顧鶴逸的朋友傅增湘獲準(zhǔn)查看古籍,頗為震驚。但顧鶴逸不許傅增湘帶紙筆入樓,傅先生不愧是民國(guó)時(shí)故宮博物院的圖書(shū)館館長(zhǎng),目錄學(xué)、版本學(xué)的宗主,記憶力驚人,他白天進(jìn)樓,晚上回憶,天長(zhǎng)日久地真把這些書(shū)目記錄了下來(lái),后來(lái)寫(xiě)成了《顧鶴逸藏書(shū)目》,過(guò)云樓的藏書(shū)這才公之于眾,其中不乏宋元明清歷代善本和名人的稿、抄、校本。

好在顧家一直有強(qiáng)調(diào)重視書(shū)籍的傳統(tǒng)。顧文彬希望子子孫孫傳遞,他在遺囑、家訓(xùn)當(dāng)中交代他的后人,一定要重視這批藏書(shū),不能夠輕易分開(kāi)。顧鶴逸給四個(gè)孩子立遺囑,也分成四份,他擔(dān)心孩子不太了解這些古籍的價(jià)值,就在上面鈐收藏印,這樣價(jià)值就高,他們會(huì)更珍惜些。

和因家道中落、在咸豐年間散盡父親汪文琛和自己一生藏書(shū)的清代徽商、“藝蕓書(shū)舍”第二代主人汪士鐘相比,顧家算幸運(yùn)的;和清末要靠賣(mài)皕宋樓藏書(shū)給日本人來(lái)救濟(jì)同胞的陸樹(shù)藩相比,顧家就更加幸運(yùn)了。雖然清末民初時(shí),日本專(zhuān)門(mén)研究中國(guó)古籍版本的島田翰在經(jīng)濟(jì)財(cái)閥支持下,眈眈于過(guò)云樓藏書(shū),但未能得逞。

日本入侵后,顧家做了最大的努力,讓損失減到最低,在數(shù)十天被日本人抄家的過(guò)程里,并沒(méi)有全軍覆沒(méi)。這要?dú)w功于顧家第四代。比如顧公雄,為了盡快把裝滿(mǎn)書(shū)畫(huà)的卡車(chē)開(kāi)往上海租界,車(chē)上沒(méi)有給兩個(gè)兒子留座位,就把孩子們放在常熟汽車(chē)站的小店里,第二天才派車(chē)來(lái)接。

1949年,后人把過(guò)云樓與怡園都捐給了國(guó)家。在“文革”中,過(guò)云樓的舊藏因?yàn)槌矣兴鶕p失,顧文彬的第四代后人顧公碩,也成了蘇州“文革”中第一個(gè)被迫害去世的。

時(shí)間流轉(zhuǎn),也許今天人們對(duì)過(guò)云樓三個(gè)字的尊重和懷想能給逝者一些微不足道的慰藉。

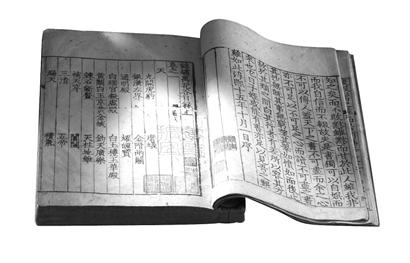

宋版書(shū)《錦繡萬(wàn)花谷》,相當(dāng)于一部“百科全書(shū)”,有宋代人關(guān)于花、鳥(niǎo)、河流、果木等的分類(lèi)集錄。在中央美院的范景中教授看來(lái),能從這40冊(cè)書(shū)里看到宋人的生活風(fēng)貌,了解宋人的知識(shí)世界,“我們要如何看待宋人的文明和思想,這部書(shū)繞不過(guò)去。”而毛晉的私刻《漢隸字源》也在這次拍賣(mài)的170多種書(shū)之列,在范景中查看后,他就指出這本用的就不是毛邊紙了,而是嘉靖的公文紙。

這些考據(jù)是在很有限的時(shí)間里觀摩發(fā)現(xiàn)的,這一組古籍需要太多有專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人來(lái)做功課,匡時(shí)拍賣(mài)正在向全國(guó)征求古籍研究者,希望以此番努力不負(fù)它們流轉(zhuǎn)到自己手里,共處這兩個(gè)多月的難得時(shí)光,亦不負(fù)過(guò)云樓。

(本文圖片均為匡時(shí)拍賣(mài)提供)