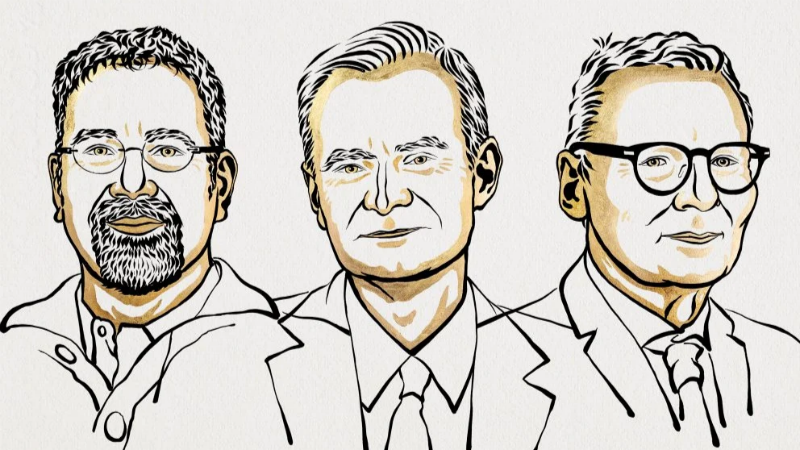

陳永偉/文 當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月14日,瑞典皇家科學(xué)院宣布,將2024年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予達(dá)龍·阿西莫格魯、西蒙·約翰遜和詹姆斯·魯濱遜,以表彰他們?cè)陉P(guān)于制度如何形成并影響經(jīng)濟(jì)繁榮研究領(lǐng)域的突出貢獻(xiàn)。

諾貝爾獎(jiǎng)委員會(huì)在頒獎(jiǎng)詞中稱,“縮小國與國之間巨大的收入差距是我們這個(gè)時(shí)代最大的挑戰(zhàn)之一,這些獲獎(jiǎng)?wù)咦C明了社會(huì)制度對(duì)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要性。”達(dá)龍·阿西莫格魯作為經(jīng)濟(jì)學(xué)界的權(quán)威人物,其研究的核心即是制度對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定性作用。他的研究不僅關(guān)注了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的技術(shù)和資本要素,還深入探討了制度的重要性。早期經(jīng)濟(jì)學(xué)家通常將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)歸結(jié)于物質(zhì)資源的增加,但他通過與約翰遜、魯濱遜的合作,證明了制度在經(jīng)濟(jì)繁榮中的關(guān)鍵性作用。通過分析歷史上不同制度的演化及其對(duì)各國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的影響,他們揭示了好的制度是如何推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的。

達(dá)龍·阿西莫格魯(Daron Acemoglu,另譯達(dá)龍·阿杰姆奧盧),這位享譽(yù)國際的經(jīng)濟(jì)學(xué)家,1967年出生于土耳其的伊斯坦布爾。他的學(xué)術(shù)生涯始于英國約克大學(xué),1989年,他以優(yōu)異的成績(jī)獲得了學(xué)士學(xué)位。隨后,他進(jìn)入倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院深造,分別于1990年和1992年獲得了經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和博士學(xué)位。

在倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院求學(xué)期間,阿西莫格魯?shù)膶W(xué)術(shù)才華已經(jīng)嶄露頭角。畢業(yè)后,他選擇留校擔(dān)任講師,繼續(xù)深耕經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域。然而,他的學(xué)術(shù)旅程并未止步于此。一年后,他接受了美國麻省理工學(xué)院的邀請(qǐng),擔(dān)任助理教授,從此開始了他在美國學(xué)術(shù)界的輝煌歷程。

在麻省理工學(xué)院,阿西莫格魯?shù)膶W(xué)術(shù)才華得到了充分的展現(xiàn)。他的研究領(lǐng)域廣泛,涉及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、技術(shù)演化、收入分配、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)、契約理論以及民主政治等多個(gè)方面。他的論文頻繁出現(xiàn)在眾多領(lǐng)域的頂級(jí)期刊上,引發(fā)了經(jīng)濟(jì)學(xué)家們的廣泛關(guān)注。他的學(xué)術(shù)產(chǎn)量之高,甚至讓哈佛大學(xué)教授曼昆在博客中打趣道:“阿西莫格魯一定有一個(gè)孿生兄弟在幫他寫東西。”

阿西莫格魯?shù)慕艹龀删蜑樗A得了無數(shù)榮譽(yù)。他獲得了2004年的沙爾文·羅森獎(jiǎng)(美國勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)的最高獎(jiǎng))、2005年的貝茨·克拉克獎(jiǎng),以及經(jīng)濟(jì)學(xué)重鎮(zhèn)芝加哥大學(xué)設(shè)立的舒爾茨獎(jiǎng)的第一屆獎(jiǎng)項(xiàng)。尤為值得一提的是,為阿西莫格魯頒獎(jiǎng)的芝加哥大學(xué)教授、《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志》主編西摩爾,正是他的入室弟子。

阿西莫格魯最為人稱道的研究,是從制度角度探索經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉。早期的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們傾向于從物質(zhì)原因來解釋經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),認(rèn)為是資本和勞動(dòng)力的增加帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。然而,這一觀點(diǎn)并不能解釋為何在勞動(dòng)力和資本豐裕程度類似的國度,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)卻表現(xiàn)出了迥然不同的特征。為了更好地解釋經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)現(xiàn)象,一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家開始將技術(shù)研發(fā)、人力資本投資等作為切入點(diǎn),形成了20世紀(jì)90年代末頗有影響力的“內(nèi)生增長(zhǎng)理論”。

然而,阿西莫格魯認(rèn)為,內(nèi)生增長(zhǎng)理論依然沒有從根本上解釋經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉問題。他提出,既然不同的技術(shù)研發(fā)投入、人力資本投資會(huì)造成各國、各地區(qū)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上的巨大差異,那么必然有更為深入的分析視角,即制度方面。

阿西莫格魯和合作者魯濱遜通過巧妙的方法,驗(yàn)證了制度在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過程中的決定性作用。他們指出,最早建立產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度的國家有著很強(qiáng)的地理相關(guān)性,這使得地理決定論者認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)歸根到底還是取決于地理環(huán)境。為了擺脫這一論證上的尷尬,阿西莫格魯和魯濱遜選擇了那些輸入制度的國家作為研究對(duì)象,通過比較它們?cè)诮?jīng)濟(jì)表現(xiàn)上的差異,來驗(yàn)證制度的作用。

他們查閱了早期歐洲殖民者在非洲殖民的紀(jì)錄,統(tǒng)計(jì)了殖民者在非洲各地殖民時(shí)的疾病死亡率。他們認(rèn)為,如果殖民者認(rèn)為某地適合生存,就會(huì)設(shè)法引入和宗主國相同的產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度;而如果認(rèn)為某一地區(qū)不適宜生存,則會(huì)實(shí)行攫取型的政策。通過精密的統(tǒng)計(jì)分析,他們發(fā)現(xiàn)各地早期殖民者的死亡率和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度之間有著十分顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,從而驗(yàn)證了制度的重要性。

此外,阿西莫格魯和魯濱遜還討論了拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)后的長(zhǎng)期影響。他們發(fā)現(xiàn),在拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)后,一些國家原有的封建制度被摧毀,法國式的民主、法制和產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度被強(qiáng)行引入;而另一些國家則依然保持著原有的封建制度。如果產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的論述是對(duì)的,那么前一類國家將會(huì)表現(xiàn)出更好的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。通過大量的計(jì)量分析,這一論述也得到了驗(yàn)證。

在證明了好的制度確實(shí)有助于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之后,阿西莫格魯又將研究繼續(xù)推進(jìn),試圖找出制度本身的演化規(guī)律。他不同意新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)開創(chuàng)者羅納德·科斯提出的“政治科斯定理”,即當(dāng)一項(xiàng)制度使一部分人獲益而使另一部分人受損時(shí),雙方可以通過談判來達(dá)成協(xié)議選擇最有效率的制度。阿西莫格魯認(rèn)為,制度變革的原因不是其效率而是各集團(tuán)政治力量的變化。他指出,幾乎是在西歐莊園制興起的同時(shí),東歐出現(xiàn)了更為嚴(yán)酷的農(nóng)奴制,這并不能從效率的變動(dòng)來解釋制度的變化。

阿西莫格魯將“政治科斯定理”在現(xiàn)實(shí)中的不成立歸因于第三方保證機(jī)制的缺乏。由于保證機(jī)制的缺乏,政治市場(chǎng)上各集團(tuán)的沖突和制度的不穩(wěn)定成為常態(tài)。因此,制度演進(jìn)的過程就是一個(gè)找到和形成保證機(jī)制的過程。在這個(gè)過程中,斗爭(zhēng)中獲得勝利的“精英集團(tuán)”最終選擇制度的標(biāo)準(zhǔn)是最大化本集團(tuán)的利益而非國家或全體人民的利益。

近年來,AI技術(shù)如日中天,以其無與倫比的潛力和速度重塑著世界。在這場(chǎng)技術(shù)革命中,經(jīng)濟(jì)學(xué)家達(dá)龍·阿西莫格魯以其敏銳的目光和深刻的洞察力,成為了一位不容忽視的觀察者。盡管他也密切關(guān)注著這一重大技術(shù)變革,但與其他對(duì)AI充滿無限憧憬的學(xué)者不同,阿西莫格魯對(duì)AI的態(tài)度顯得尤為審慎,甚至帶有幾分懷疑的色彩。

他深刻指出,技術(shù)如同一把雙刃劍,既蘊(yùn)含著改善社會(huì)福利的無限可能,也潛藏著加劇社會(huì)不平等的風(fēng)險(xiǎn)。回顧歷史,技術(shù)進(jìn)步并非總能自動(dòng)帶來廣泛的社會(huì)繁榮。相反,許多技術(shù)革新最初往往只是精英階層和資本所有者的盛宴,而普通工人和中低收入階層則往往被邊緣化,難以分享技術(shù)進(jìn)步的果實(shí)。AI技術(shù),作為新一代的技術(shù)革新,同樣可能帶來這兩種截然不同的影響。

阿西莫格魯擔(dān)憂地指出,當(dāng)前AI技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)似乎更傾向于自動(dòng)化,即替代人類勞動(dòng),而不是增強(qiáng)或補(bǔ)充人類勞動(dòng)的能力。這種技術(shù)路徑可能會(huì)削弱中低技能工人的就業(yè)機(jī)會(huì),同時(shí)增加資本所有者和技術(shù)開發(fā)者的財(cái)富,從而帶來嚴(yán)重的收入不平等問題。此外,AI技術(shù)還可能帶來侵犯隱私、破壞民主等諸多負(fù)面影響。如果不加以有效干預(yù),AI技術(shù)很可能會(huì)成為一種“濫用技術(shù)”,對(duì)人類社會(huì)造成不可估量的損害。

阿西莫格魯提醒我們,AI技術(shù)的進(jìn)步不僅僅是一個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,更是一個(gè)涉及權(quán)力結(jié)構(gòu)改變的社會(huì)現(xiàn)象。當(dāng)前的AI革命可能會(huì)進(jìn)一步加劇權(quán)力向大科技公司和富裕精英的集中,這是十分危險(xiǎn)的。為了避免這種情況的出現(xiàn),他呼吁應(yīng)當(dāng)對(duì)AI技術(shù)進(jìn)行更民主化的控制,并制定適當(dāng)?shù)囊?guī)制和政策對(duì)其進(jìn)行有效管制。同時(shí),他還主張通過稅收、再分配和政策干預(yù)等手段來平衡技術(shù)帶來的不平等影響,防止資本進(jìn)一步集中,從而確保AI技術(shù)的健康發(fā)展和社會(huì)福祉的最大化。

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)