谷文/文 鄭執(zhí)的新書(shū)《仙癥》,篇幅其實(shí)并不長(zhǎng),前后37頁(yè),算是一部短篇。

近年來(lái)似乎實(shí)體書(shū)回溫,我是一個(gè)相當(dāng)執(zhí)拗于儀式感和閱讀體驗(yàn)的人,也試圖在所謂的墨水屏上尋找原始的閱讀感。后來(lái)還是覺(jué)得,有些故事,只有白紙黑字印在紙上,拿在手里,才是讓人覺(jué)得“對(duì)了”的根兒。

我不知故事描繪的是一些虛妄,還是確有此事此人。故事其實(shí)很簡(jiǎn)單,在東北的某個(gè)小鎮(zhèn)里,有個(gè)叫王戰(zhàn)團(tuán)的精神病人。整個(gè)故事就圍繞著“我”成長(zhǎng)過(guò)程中見(jiàn)到的王戰(zhàn)團(tuán)發(fā)病——治病——再發(fā)病——再治病的反復(fù)過(guò)程,以及隨著這條時(shí)間線中的整個(gè)家庭在各種重壓下的掙扎與認(rèn)命。

被卡住的人

在看鄭執(zhí)文字的時(shí)候,總讓人有一種莫名的既視感。當(dāng)然同為東北人,又幾乎是同齡人,他筆下的那些歷史和場(chǎng)景時(shí)常浮現(xiàn)在我的眼簾:小區(qū)樓下的象棋攤兒,沈陽(yáng)的夏日烈陽(yáng),以及上世紀(jì)八九十年代開(kāi)始的下崗潮,部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)回地方,老工業(yè)城市彌漫著整座城的機(jī)油和橡膠味兒,甚至是上世紀(jì)六七十年代人們最喜歡給孩子起的名字:戰(zhàn)團(tuán),戰(zhàn)鋒,紅旗,秀英,秀玲。

所以在所有的開(kāi)端,王戰(zhàn)團(tuán)指揮著一只刺猬過(guò)馬路,我甚至都聞到了上世紀(jì)沈陽(yáng)柏油馬路在烈日下的味道,那種幾乎熔解的粘腳感,和上世紀(jì)我曾經(jīng)從我當(dāng)交警的老爸兜里無(wú)數(shù)次拿出來(lái)玩兒的那個(gè)哨子,里面還有個(gè)核兒,當(dāng)時(shí)我一直想摳出來(lái)看看,未遂。

所以王戰(zhàn)團(tuán)是誰(shuí)并不重要。他可以是任何一個(gè)人,一個(gè)掙扎在那個(gè)特殊歷史時(shí)期的,郁郁不得志的,因?yàn)楦鞣N各樣原因而崩潰的人。一個(gè)崩潰的人是無(wú)法創(chuàng)造任何價(jià)值的,那么他就會(huì)逐漸會(huì)被整個(gè)社會(huì)所邊緣化:最開(kāi)始是“隊(duì)伍”,再后來(lái)是“組織”,最后則是“家庭”。

實(shí)際上整篇文章都彌漫著兩件事:身份的界定,存在的認(rèn)同。

按照時(shí)間順序,第一次出現(xiàn)的界定,是對(duì)王戰(zhàn)團(tuán)說(shuō)夢(mèng)話的界定。同一條船上只有六個(gè)人,除了他以外的五個(gè)人,都說(shuō)他在夢(mèng)中罵了船長(zhǎng),又罵了政委。所以才有了王戰(zhàn)團(tuán)被關(guān)禁閉,被所有人批判,才有了王戰(zhàn)團(tuán)曠日持久的“癔癥”。這是一種典型的密室判定,在各種民事和刑事案件中很常見(jiàn),尤其是在一方一人,一方多人的前提下,很容易讓人屈打成招。似乎當(dāng)年每個(gè)學(xué)校都有那種“惡霸”學(xué)生,三兩成群在一個(gè)偏蔽角落欺負(fù)一個(gè)同學(xué),同學(xué)告訴老師以后,那幾個(gè)“惡霸”異口同聲說(shuō):“是他先動(dòng)的手”。

真是這樣么?誰(shuí)也不知道。就連王戰(zhàn)團(tuán)說(shuō)自己是一個(gè)潛艇兵,都被“我”發(fā)現(xiàn)了常識(shí)性的錯(cuò)誤:潛艇里是看不到月光的。

那誰(shuí)來(lái)界定他究竟有沒(méi)有罵人?他罵了誰(shuí)?或者他到底是個(gè)什么兵?他自己也許是知道的,但他并沒(méi)有決定的資格。

這就出現(xiàn)了第一次的界定:權(quán)力的界定。政委說(shuō),他犯了錯(cuò)誤,需要改造。那就需要改造。至于王站團(tuán)自己是怎么認(rèn)為的,并不重要,也沒(méi)人聽(tīng)。

第二次出現(xiàn)的界定,是對(duì)王戰(zhàn)團(tuán)精神病的界定。“趙老師”是不相信他有精神病的,說(shuō)他是中了邪,需要白三爺出馬鎮(zhèn)邪。而白三爺設(shè)了神壇以后,也確實(shí)“有了好轉(zhuǎn)”。但實(shí)際上從他之后的整個(gè)狀態(tài)來(lái)看,他并沒(méi)有真正的“好”過(guò)。趙老師將他的病情復(fù)發(fā)歸結(jié)為“吃了我爹”,但事實(shí)很可能并非如此。至于大姑覺(jué)得白三爺?shù)姆▋翰辉俸糜茫D(zhuǎn)而“信了主”甚至又信了“阿彌陀佛”,已經(jīng)并不是對(duì)于王戰(zhàn)團(tuán)的一種救贖,而是對(duì)于自己內(nèi)心平靜的一種尋找。

醫(yī)生說(shuō)王戰(zhàn)團(tuán)有精神病,趙老師說(shuō)王戰(zhàn)團(tuán)是中了邪,主說(shuō)王戰(zhàn)團(tuán)有罪,阿彌陀佛也不知道王戰(zhàn)團(tuán)究竟怎么了,但好在還保佑著他。那他究竟怎么了,他自己還是沒(méi)有決定的能力。

第三次出現(xiàn)的界定,是王戰(zhàn)團(tuán)對(duì)于自身的界定。最開(kāi)始“惹了禍”以后,他第一次想贖罪的自然是政委和船長(zhǎng)。雖然他覺(jué)得“不應(yīng)該”,雖然對(duì)自己的一系列打擊都是無(wú)妄之災(zāi),但他依然想的不是反抗,不是尋求真相,而是鞠躬、道歉,重新開(kāi)始生活。

但現(xiàn)實(shí)哪那么容易?當(dāng)政委千里傳音把他的“劣跡”傳到他新的生活中時(shí),他剛剛重新開(kāi)始的生活在一瞬間崩塌殆盡。

他是試圖向“白三爺”贖過(guò)罪的。他甚至試圖向“主”贖罪,向“阿彌陀佛”贖罪。但他逐漸發(fā)現(xiàn),并沒(méi)有人在乎他是不是贖夠了罪。在官面兒上,他是一個(gè)精神病人;在私底下,他是一個(gè)“可能因?yàn)殚g接殺了一家人”而中了邪的半瘋子。

他再也過(guò)不去了。就像他自己說(shuō)的那根破舊的電視機(jī)天線,“卡住了,落滿了灰”。這是他對(duì)自己的界定,也是對(duì)自己一生的終審判決。

他能不能讓曾經(jīng)的污點(diǎn)“過(guò)去”,已經(jīng)沒(méi)有人界定,也沒(méi)有人在乎了。他已經(jīng)成為了棋盤上那個(gè)死到臨頭、還沒(méi)有被吃掉的棋子,他再也爬不到人生的“尖兒”,也再也“成”不了了。

而且所有人都已經(jīng)知道了,他既成不了“人尖兒”,也要不了面兒。

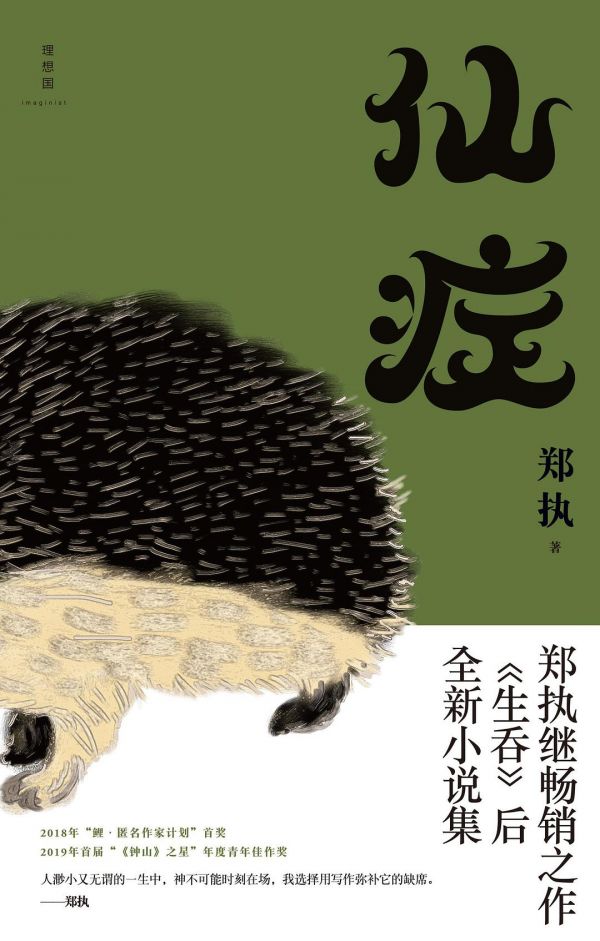

仙癥

鄭執(zhí) / 著

理想國(guó) /北京日?qǐng)?bào)出版社

2020年10月

人尖兒,人面兒

小說(shuō)比我描述的這些碎片要精彩得多,也更深刻得多。許多人一生都只是為了活成“人尖兒”,如果活不成“人尖兒”,至少還得要點(diǎn)兒面子。鄭執(zhí)正是擅長(zhǎng)把這些全都粉碎之后,再攢起一個(gè)個(gè)鮮血淋漓但無(wú)比真實(shí)的角色的作者。東三省曾幾何時(shí)也是共和國(guó)的長(zhǎng)子,也是全國(guó)人民心目中“牽狗穿貂”的人尖兒,但隨著改革開(kāi)放和老工業(yè)城市的整體衰敗,尖兒已經(jīng)不再是尖兒,但面子還是要撐著,這片土地的歷史,本身就是一種現(xiàn)實(shí)魔幻主義。

鄭執(zhí)很喜歡以東北地區(qū)的某個(gè)小城作為故事發(fā)生的舞臺(tái),筆下的很多主角都喜歡以“過(guò)去”作為談資。曾經(jīng)的潛艇兵,曾經(jīng)的傳奇冒險(xiǎn)家,諸如此類。但過(guò)去本就無(wú)從考證,再加上人們本能地會(huì)夸大和圓滿自己的過(guò)往,這些“過(guò)去”往往聽(tīng)起來(lái)更像是傳說(shuō)。

而鄭執(zhí)的文字給人最大的共鳴,并不在于記憶中的東北,而是曠日持久地拷問(wèn)每個(gè)人:如何面對(duì)那些不盡如人意的生活。在一線城市打拼的東北年輕人,每個(gè)人都像是曾經(jīng)的王者,面對(duì)著日薄西山的王國(guó),既無(wú)能為力,又滿懷希望。以至于逢年過(guò)節(jié)回家,面對(duì)“你說(shuō)說(shuō)你這幾年都干了些什么”的時(shí)候,每個(gè)人的心底可能都會(huì)升起一個(gè)“王戰(zhàn)團(tuán)”。

腳趾摳著地,背后靠著墻,右手掐著左胳膊,環(huán)視周圍沒(méi)有和自己一起從極苦的工作中一起熬過(guò)來(lái)的人,逐漸放了心,從脖子后邊擠出來(lái)三聲笑。“你們都不知道!我活的好著哪!”

這何嘗不是一種自我掙扎。

感官與故事

近些年來(lái),能明顯地感覺(jué)到,我們的文藝作品正在整體加速。

這種加速一開(kāi)始是以科技的加速為前提的。文藝作品擁有了更好的特效,更刺激感官的畫面效果。我們把它們統(tǒng)一稱為“爆米花藝術(shù)”。這些藝術(shù)作品的主線劇情,往往兩三句話就能概述,剩下的就是不斷地堆砌那些可以刺激人們心理需求的要素:暴力、色情、劇情反轉(zhuǎn),無(wú)限制地追求出乎意料,而逐漸放棄了邏輯的合理性和故事本身。

一代相聲名家馬三立先生曾經(jīng)說(shuō)過(guò),我們說(shuō)相聲,不是出洋相,出怪聲,超刺激,我們不是這種逗樂(lè)。但時(shí)至今日,能踏踏實(shí)實(shí)地坐下來(lái)看一本超過(guò)一百頁(yè)書(shū)的讀者,怕是已經(jīng)少之又少;一首歌的發(fā)行時(shí)間,已經(jīng)被縮減到了不到一個(gè)月;影視作品的生命力,甚至都開(kāi)始以天為計(jì)算單位;而作為傳統(tǒng)文藝作品載體的書(shū)籍,更是每年以兩位數(shù)百分比的速度在迅速衰落。我們以工業(yè)流水線的方式生產(chǎn)了大量的、自己都知道站不住腳的內(nèi)容,它本身就是出洋相,就是出怪聲,就是超刺激。

王戰(zhàn)團(tuán)的時(shí)代,是一個(gè)他自己被卡住的時(shí)代。但作為文藝作品來(lái)說(shuō),這是一個(gè)整體文藝創(chuàng)作都被卡住的時(shí)代。從這層意義上來(lái)說(shuō),鄭執(zhí)這樣一批仍在堅(jiān)持傳統(tǒng)藝術(shù)創(chuàng)作的作者,很有可能也是以傳統(tǒng)寫作手法,創(chuàng)作傳統(tǒng)文學(xué)內(nèi)容的最后的守墓人。

但這終歸不是我們想看到的局面。文學(xué)作品之所以存在,它的最大意義就在于它的“耐嚼”性,也在于它對(duì)于一段歷史、一個(gè)時(shí)代、一種生活態(tài)度的記錄、分析和表達(dá)。這些都不是用特效可以做出來(lái)的東西,你當(dāng)然可以說(shuō)落后于這個(gè)時(shí)代,但文字承載的特殊性,恰恰在于它不可替代的邏輯性,在于閱讀本身所帶來(lái)的“溫度”。我們依然需要故事,需要好故事,也需要會(huì)講故事的人。

曾經(jīng)一位喜劇大師在課上說(shuō)過(guò),一個(gè)故事之所以是一個(gè)好故事,往往有幾個(gè)共性。第一是不說(shuō)教,其次是不定性。在我看鄭執(zhí)寫的故事時(shí),這句話經(jīng)常從腦中閃過(guò)。

人們總是覺(jué)得事情的背后就要有一個(gè)道理,但事實(shí)上,很多事情本身就沒(méi)有什么道理。人們總是覺(jué)得故事總要有一個(gè)結(jié)局,但事實(shí)上,絕大多數(shù)的故事,我們都沒(méi)有看到結(jié)局。一千個(gè)人眼中有一千個(gè)哈姆雷特,這是哈姆雷特的高明之處;讀者可以為《仙癥》續(xù)寫上一千個(gè)結(jié)局,這也是《仙癥》耐人尋味之處。

但無(wú)論如何,祝所有人都不再被自己的生活卡住,也希望有更多的人,能寫出更多的好故事。

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)