張萌/文

( 一 )

我喜歡紙。喜歡各種紙。喜愛在各種紙上畫畫。我喜歡紙的柔軟、脆弱,抑或鋒利、堅(jiān)硬。喜歡紙的通透可塑。喜歡紙的安靜。喜歡紙的平整,紙的褶皺,紙的碎屑。我傾向于將紙看作是有性格的人,但比起人來講,我覺得更容易和紙交流。

說到底,紙是一種經(jīng)過處理并發(fā)生了化學(xué)變化的植物纖維,成為平面的纖維,所以我總覺得它的存在類似皮膚,可以呼吸,可以與人、外界發(fā)生交流。它是有感知的,不是死亡的。

一張紙,從制作到被人使用,其間就已經(jīng)有了屬于它自己的歷史。所以每當(dāng)我在選擇一張紙的時(shí)候,紙的時(shí)間感,紙上的痕跡對(duì)我來講都是有意義的,我會(huì)因?yàn)橐粡埣埖暮圹E選擇或者放棄它。

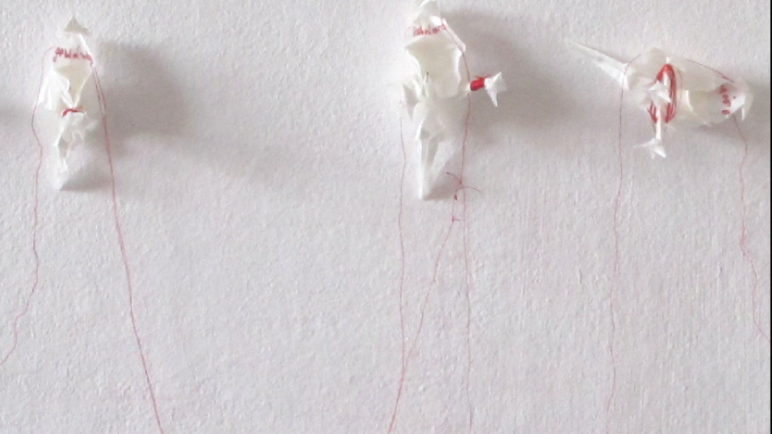

這是我的雕塑作品“風(fēng)鵝”的一部分,是用宣紙模仿制作德國的風(fēng)鵝。

有的時(shí)候,我將紙看作是ready-made,只不過它的形狀、性質(zhì)、功能更為隱蔽。當(dāng)你在選擇一張紙的時(shí)候其實(shí)和選擇一件ready-made沒有區(qū)別,都是在一個(gè)瞬間,介入到一個(gè)物體的時(shí)間秩序里,將它暫停、轉(zhuǎn)化、成為另一種存在。所以,在我后來的作品里面,我不希望紙僅僅是一個(gè)載體,一個(gè)客體,我希望它是我作品的一部分,對(duì)我、對(duì)觀者都有作用。

( 二 )

小時(shí)候,和奶奶生活在一起。和紙的記憶總是和她聯(lián)在一起。我記得有一本折紙書,很小很厚,字體袖珍,字典一般,好像是從姥姥家?guī)Щ氐摹N液芎闷妫绕鋵?duì)那些工序復(fù)雜的折紙模樣心向往之。對(duì)于那時(shí)候的我來說,要讀懂復(fù)雜的折紙說明需要很大耐心和邏輯思維,所以我經(jīng)常半途而廢。而奶奶卻常常給我驚喜。常常在突然間,我發(fā)現(xiàn)桌子上擺著她精心完成的作品,充滿神奇。

我記得她舉著放大鏡琢磨來琢磨去的樣子。有一個(gè)盒子里,曾經(jīng)滿滿地裝著各種折紙和剪紙。我想那時(shí)我和奶奶分享了童年最大的快樂,而這種快樂關(guān)乎紙,關(guān)乎創(chuàng)造。

她常用的本子里不知道寫了些什么,但我記得里面總是夾著各種平日里收集的紙:糖紙,牛皮紙,蠟紙……我還記得翻開本子時(shí)聞到的牛皮紙上的中藥味,茶葉紙的香氣……這些細(xì)節(jié),讓我至今對(duì)紙充滿幻想。

這是我2013年的一件作品,用白色硫酸紙折成德國烏鴉,上面用紅線繡了一句詩。

這是路邊撿到的生了蟲的咖啡濾紙,蟲走了,留下了繭。繭是一個(gè)暫時(shí)的家。

( 三 )

我覺得人是依靠記憶存活的,因?yàn)檫@是唯一一種可以逆時(shí)間之流而存在的方式。所以我希望紙的介入能夠給作品帶入一種自然力,作用于記憶和時(shí)間。

我將有些作品畫在硫酸紙上,因?yàn)樗前胪该鞯模咎恳约邦伾谄渖蠒?huì)呈現(xiàn)出淡化的效果。這就增加了觀者觀看的時(shí)間和辨識(shí)的難度。我希望有一種遮擋和穿透的力量并存在作品里。

因?yàn)榧埖耐该鳎髌返某尸F(xiàn)會(huì)更加凸顯光的作用。這也是我對(duì)于時(shí)間和記憶的理解。在有些作品中,我加入了塑料糖紙。它會(huì)反射光,會(huì)讓作品在某個(gè)地方突然“亮”起來。而顏色的強(qiáng)度也會(huì)隨著光的強(qiáng)度發(fā)生變化,就好像一個(gè)可以觸摸記憶的窗口,忽明忽暗。

另外,在一些作品中,紙的疊加增加了視覺的層次,就好像人的記憶,也是有很多層次的。不同的圖層相互干擾,有時(shí)是疊加,有時(shí)是錯(cuò)位,有時(shí)是投影。人的記憶總是不完整的,總是有選擇的,人總是迷失在在記憶和真實(shí)之間。

油紙上獨(dú)幅版畫《神圣的早餐》

透明糖紙?jiān)诖皯羯希馀c糖紙的游戲。

紙是敏感的,像身體一樣,對(duì)很多條件都會(huì)有微妙的反應(yīng),比如光、熱、氣味、藥物、壓力等等。我有時(shí)用復(fù)寫紙畫畫,因?yàn)閺?fù)寫的痕跡不是完全可控的,時(shí)而清晰時(shí)而模糊。在不斷的復(fù)寫過程中,隨著記憶不斷浮現(xiàn),痕跡卻不斷變淡,直到完全消解了生活的本來意義。

與此同時(shí),我喜愛木炭。木炭的本質(zhì)是一種塵土。我喜歡塵土。用木炭畫畫有一種同時(shí)在打掃和弄臟的感覺。而紙有很好的吸附性,很容易留下痕跡,所以木炭和紙?jiān)谝黄鹁褪枪采苍诘年P(guān)系。

張萌,我突然看到我的過去,木炭、蠟、紙本,120 × 90 cm,2019

對(duì)我來說,繪畫的快感很大程度上來源于痕跡,或加或減,或涂抹或遮擋或拓印等等。這里有人的痕跡,自然的痕跡,機(jī)械的痕跡,還有他物對(duì)畫面的干擾。就好像一個(gè)人不可能永無干擾的生存下去,這些干擾形成了有意無意的沖突和糾葛。這些干擾也可以看作是“他者”的存在,與自我形成參照。

在畫畫的過程中我會(huì)經(jīng)常記錄橡皮屑的位置。我覺得這也是一個(gè)有意思的游戲。這不僅僅是記錄一個(gè)個(gè)偶然的痕跡,也是記錄紙與人的關(guān)系。

顏色的快樂于我來說更多地在于一種節(jié)制,單色或者黑白更貼近人的內(nèi)心和記憶。我希望這樣可以讓顏色的精神得到更大的發(fā)揮并且與紙的空白和木炭形成純粹的關(guān)系。硫酸紙的吸水性不好,所以我用了水彩筆。也正是因?yàn)槲圆缓茫灶伾挪粫?huì)吃到紙里面,才會(huì)清澈透明,好像都被時(shí)間漂洗過。所以紙是有魅力的。

多層硫酸紙上,彩色墨水書寫的詩。重疊置于光照下。

( 四 )

無論紙本作品有多大,它總是有限度的。我畫過長(zhǎng)卷,長(zhǎng)卷的有趣之處是無法悔改,就是畫過去就是畫過去了,好或者不好,都在一個(gè)連續(xù)性當(dāng)中,也有一種時(shí)間感。但是日復(fù)一日總是有限度的,終結(jié)的感受對(duì)于一個(gè)人來講是很重要的,這往往讓我感知到自己作為一個(gè)人的限度。所以紙本總是和限度、尺度感有關(guān)。在一張紙當(dāng)中,人對(duì)于無限的表達(dá)總是充滿了錯(cuò)誤和混沌,只能對(duì)秩序和無限做出有限的表達(dá)。

如果之上所說的紙本都是一種二維平面的呈現(xiàn),那么我也經(jīng)常想這種低維度的呈現(xiàn)是否有特別的意義。后來我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)很有意思的物理學(xué)說法,說低級(jí)空間中的形態(tài)是高級(jí)空間中的形態(tài)在低級(jí)空間的投影。這種科學(xué)設(shè)想,如果放到二維紙本作品中來,也是很有趣的。如果說一條線不是一條線,而是一個(gè)高維空間的投影,那么一個(gè)點(diǎn)就可能成為穿越時(shí)空的一個(gè)點(diǎn)。

張萌,本命年1,木炭、色粉、紙本,70 × 50 cm,2018

?

桑皮宣紙版畫 《安全》。Cargo Bar 展覽現(xiàn)場(chǎng),巴塞爾。

( 五 )

我對(duì)世界的理解傾向于空性。奶奶去世以后,盒子不見了,書也不知道哪兒去了。我時(shí)常懷疑這一切是否真實(shí)發(fā)生過。夢(mèng)幻泡影也未可知。

我總想在舊書攤上找到和那本一模一樣的書,把里面的折紙一一重做,這對(duì)我來說意義深刻。但我一直沒有找到那本一模一樣的書。

在我看來,紙具有虛空的屬性,在紙上呈現(xiàn)的“繪畫”是我試圖在虛空當(dāng)中尋找的一種真實(shí)以及真實(shí)背后的不可知。這種有無之間的對(duì)話,也是個(gè)體生命不斷遺失和展開的過程。經(jīng)由紙的記錄,這個(gè)過程形成了作品中微妙而久長(zhǎng)的時(shí)間感。

我覺得畫畫很好地幫助了我。一件好作品有詩意的部分,屬靈的部分,能夠讓人在時(shí)間中停頓并安靜下來,傾聽并與之交流。我不知道我的作品能否如此,我的嘗試剛剛開始。

( 六 )

我曾經(jīng)有一只叫Otto的貓,從小和筆墨紙硯長(zhǎng)大,一直對(duì)紙情有獨(dú)鐘。但凡家里有宣紙堆,他就會(huì)撲進(jìn)去打滾,好像聞到了貓薄荷。我總是懷疑宣紙里面有什么植物讓它興奮不已。而且但凡睡覺,他總愛睡在紙上,紙盒子里,或者紙堆里。每每看我鋪在地上的畫,也懂得不踩踏繞開走。好像知道木炭很臟,顏色有毒,但紙很好。Otto性情溫良,目光柔和,我也總覺得這是紙的功勞。

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)