竹林七賢是歷史上相當特別的一群人,學者湯一介認為,他們所代表的,正是“極自由、極解放,最富于智慧、最濃于熱情”的魏晉風度,是以禮法教化為主流的中國文化中的異類。

然而,他們的灑脫起于無奈,湯一介說,他們“生不逢時”,所以借酒消愁,轉而追求精神的自由。從看似消極中,另辟蹊徑,開創(chuàng)出一種風骨,這大概就是七賢的獨到之處。

下文摘選自《湯一介 樂黛云:給大家的國文課》,經出版社授權推送。小標題為編者所擬,篇幅所限內容有所刪減。

01

“魏晉風度”到底是什么?

宗白華《論〈世說新語〉和晉人的美》中說:“漢末魏晉六朝是中國政治上最混亂、社會上最痛苦的時代,然而卻是精神史上極自由、極解放,最富于智慧、最濃于熱情的一個時代。”“極自由、極解放,最富于智慧、最濃于熱情”,這大概說的就是“魏晉風度”。

而“七賢風度”應是“魏晉風度”的集中體現(xiàn)。“七賢風度”既表現(xiàn)在他們的性情、氣質、才華、格調等內在的精神面貌上,也表現(xiàn)在他們的言談、舉止、音容、笑貌等外在風貌上。“七賢”的“七賢風度”可以說在中國歷史上“前無古人, 后無來者”,這種“風度”只能由魏晉時期的社會環(huán)境造成,也只能為“七賢”的特質性情、人格所造成。這種“風度”可以說最主要就表現(xiàn)在他們的“越名教而任自然”上。

“越名教而任自然”一語見于嵇康《釋私論》中。嵇康、阮籍反對當時的所謂“名教”,所謂“名教”是“名分教化”的意思,指維護當時皇權統(tǒng)治“三綱六紀”的等級名分,也就是說主要是維護自漢以來皇權統(tǒng)治的“禮教”。至東漢“禮教”已經為世人識破,當時有歌謠說:“舉秀才,不知書;察孝廉,父別居;寒素清白濁如泥;高第良將怯如雞。”所謂“任自然”從“竹林七賢”的言談舉止看,是指“任憑自然本性”或說“任憑其心性的自然情感”。用今天的話說,就是要求自由自在地抒發(fā)自己內在的情感,而不受虛偽禮教的束縛。

曹魏政權相對漢末,雖在政治和經濟上有所改革,但并沒有能阻止當時世家大族勢力的發(fā)展。司馬氏作為世家大族政治勢力的代表,其政權所依靠的集團勢力一開始就十分腐敗,當時就有人說這個集團極為兇殘、險毒、奢侈、荒淫,說他們所影響的風氣“奢侈之費,甚于天災”(奢侈浪費腐化的風氣,對社會來說比天災還嚴重),可是他們卻以崇尚“名教”相標榜。

在嵇康、阮籍看來,當時的社會中“名教”已成為誅殺異己、追名逐利的工具,成了“天下殘賊、亂危、死亡之術”。那些所謂崇尚“名教”的士人“外易其貌,內隱其情,懷欲以求多,詐偽以要名”(外表道貌岸然,內里藏著卑鄙的感情,欲望無止境,而以欺詐偽裝來追求名譽)。為反對這種虛偽的“名教”,《世說新語》中記載了一些“七賢”的“恣情任性”,顯露自己內在的真實感情、任憑自己的自然本性的發(fā)揮以超越“名教”的束縛的言行。

關于阮籍遭母喪的故事,在《世說新語·任誕》中有三段記載。其一說,阮籍的母親去世,他完全不顧世俗的常規(guī)禮儀,蒸了一只很肥的小豬,又喝了兩斗酒。然后臨訣,舉聲痛號大哭,因吐血,廢頓良久(身體很長時間恢復不過來)。

按照所謂的“名教”,臨父母喪事,子女是不能吃肉喝酒的,而阮籍全然不顧。照阮籍看,臨喪不吃肉喝酒只是表面形式,與自己內心的這種椎心泣血真情的悲慟毫不相干。阮籍在母親喪事上的舉動表現(xiàn)了他對母親真正的孝心和深深的感情, 所以孫盛《魏氏春秋》說:“籍性至孝,居喪雖不率常禮,而毀幾滅性。”(阮籍的性情是非常孝順的,雖然喪母沒有遵守常禮,實際上悲痛得傷了身體。)有一次阮籍的嫂嫂即將回家,阮籍就去與她告別,遭到別人譏笑,因為這樣做是違背禮的,按《禮記·曲禮》說,“嫂叔不通問”,于是阮籍干脆公開宣稱:“禮豈為我輩設邪!”阮籍敢于去與嫂告別,表現(xiàn)了可貴的親情和對女性的尊重,同時也表現(xiàn)了他對虛偽禮教的蔑視。這正是“七賢”坦蕩的“任自然性情”的精神。

“七賢”中還有一位名士王戎。據(jù)《世說新語·德行》記載,王戎和另外一“名士”和嶠同時遭遇喪母,都被稱為“孝子”。王戎照樣飲酒食肉,看別人下棋,不拘禮法制度,其時王戎悲慟得瘦如雞骨,要依手杖才能站起來。而和嶠哭泣,一切按照禮數(shù)。

晉武帝向劉毅說:“你和王戎、和嶠常見面,我聽說和嶠悲痛完全按禮數(shù)行事,真讓人擔憂。”劉毅向武帝說:“雖然和嶠一切按照禮數(shù),但他神氣不損,而王戎沒有按照禮數(shù)守喪事,可是他的悲痛使他瘦骨如柴。我認為和嶠守孝是做給別人看的,而王戎卻真的對死去的母親有著深沉的孝心。”一個“雖不備禮,而哀毀骨立”,一個是“哭泣備禮”,而“神氣不損”,究竟誰是假孝,誰是真孝,誰是裝模作樣,誰是孝子的真情,不是一目了然了嗎?

據(jù)《晉書·劉伶?zhèn)鳌氛f:“劉伶……放情肆志,常以細宇宙齊萬物為心,澹默少言,不妄交游,與阮籍、嵇康相遇,欣然神解,攜手入林。”(劉伶感情豪放,以自己的意愿行事,不把外在的世界看得那么重要,齊一萬物,淡默少言,不隨便和人交往,可是和阮籍、嵇康在一起時,精神一下子就來了,拉著手到樹林去喝酒了。)

可見劉伶也是一位有玄心、超世越俗的大名士。《世說新語·任誕》說劉伶常常不穿衣褲,裸露身體,在他的屋子里狂飲美酒。有人進到他的屋中,看到如此形狀,就對他譏笑諷刺。然而劉伶卻說:“我是把天地作為我房子的屋架,把屋子的四壁作為我的衣褲,你們怎么會進到我的衣褲里了呢!”

這雖有點近似開玩笑,但卻十分生動地表達了劉伶放達的胸懷和對束縛人們真實性情的禮法的痛恨。這則故事是不是有什么來源呢?我想,它很可能與阮籍的《大人先生傳》中的一段話有關。阮籍用虱子處于人的褲襠之中做比喻。虱子住在褲襠之中自以為很安全、愜意,因此不敢離開褲襠生活,餓了就咬人一口,覺著可以有吃不盡的食物。當褲子被燒,虱子在褲襠中是逃不出去的。

阮籍用此故事比作那些為“名教”所束縛的“君子”,不是就像虱子在褲襠之中生活一樣嗎?阮籍認為,那些偽君子“坐制禮法,束縛下民”,即制定并死守那些禮法,用它們來控制老百姓。

02

“世道越來越壞了”

為什么阮籍、嵇康那么痛恨“名教”,這是因為他們不僅對當時提倡“名教”的虛偽面貌已有清醒的認識,而且深刻洞察到“名教”本身對人的本性的殘害。阮籍、嵇康認為,人類社會本來應和“自然”(指“天地”)自然而然的運行一樣,是一有秩序的和諧整體,但是后來的專制政治破壞了應有的自然秩序,擾亂了和諧,違背了“自然”的常態(tài),造出人為的“名教”,致使其與“自然”對立。

正如嵇康在《太師箴》中所說:上古以后社會越來越壞了,把家族的統(tǒng)治確立起來,憑著尊貴的地位和強勢,不尊重其他人,宰割魚肉天下的老百姓,來為他們統(tǒng)治集團謀取私利。這樣君主在位奢侈腐敗,臣下對之以二心。這個利益集團用盡心思不惜一切地占有國家財富。形式上還有什么賞罰,可是沒法實行,也沒法禁止犯法。以至于專橫跋扈,一意孤行,用兵權控制政權,逞威風、縱容為非作歹,其對社會的禍害比壓在我們頭上的大山還重。

刑法本來是為了懲罰作惡的,可是現(xiàn)在成了殘害好人的東西。過去治理社會是為天下的老百姓,而今天卻把政權作為他們個人謀私利的工具。下級憎恨上級,君主猜忌他的臣下。這樣喪亂必定一天天多起來,國家哪會不亡呢?(原文:“季世陵遲,繼體承資,憑尊恃勢,不友不師,宰割天下,以奉其私。故君位益侈,臣路生心,竭智謀國,不吝灰沉。賞罰雖存,莫勸莫禁。若乃驕盈肆志,阻兵擅權,矜威縱虐,禍蒙丘山。刑本懲暴,今以脅賢。昔為天下,今為一身。下疾其上,君猜其臣。喪亂弘多,國乃隕顛。”)

在阮籍的《大人先生傳》中,對現(xiàn)實社會政治的批判同樣深刻,他說:你們那些“君子賢人”呀,爭奪高高的位置,夸耀自己的才能,以權勢凌駕在別人上面,高貴了還要更加高貴,把天下國家作為爭奪的對象,這樣哪能不上下互相殘害呢?你們把天下的東西都據(jù)為己有,供給你們無窮的貪欲,這哪里是養(yǎng)育老百姓呢?這樣,就不能不怕老百姓了解你們的這些真實情形,因此你們想用獎賞來誘騙他們,用嚴刑來威脅他們。

可是,你們哪里有那么多東西來獎賞呀,刑罰用盡了也很難有什么效果,于是就出現(xiàn)了國亡君死的局面。這不就是你們這些所謂的君子的所作所為嗎?你們這些偽君子所提倡的禮法,實際上是殘害天下老百姓、使社會混亂、使大家都死無葬身之地的把戲。可是你們還要把這套把戲說成是美德善行,是不可改變的放之四海而皆準的道理,這難道不太過分了嗎?

(原文:“今汝尊賢以相高,競能以相尚,爭勢以相君,寵貴以相加,趨天下以趣之,此所以上下相殘也。竭天地萬物之至,以奉聲色無窮之欲,此非所以養(yǎng)百姓也。于是懼民之知其然,故重賞以喜之,嚴刑以威之。財匱而賞不供,刑盡而罰不行,乃始亡國、戮君、潰敗之禍。此非汝君子之為乎?汝君子之禮法,誠天下殘賊、亂危、死亡之術耳!而乃目以為美行不易之道,不亦過乎?”)

照阮籍、嵇康等看,這樣的社會政治當然和有秩和諧的“自然”相矛盾,因此他們在“崇尚自然”的同時,對“名教”做了大力的批判。在他們看來,所謂“名教”是有違“天地之本”“萬物之性”的,而“仁義務于理偽,非養(yǎng)真之要術;廉讓生于爭奪,非自然之所出也”。(仁義是用來作偽的,并非涵養(yǎng)真性的方法;廉讓由爭奪中產生,并非出 自人的自然本性。)這種人為的“名教”只會傷害人的本性,敗壞人的德行,破壞人和自然的和諧關系。由此,嵇、阮發(fā)出“越名教而任自然”的呼聲。

《世說新語·任誕》“阮籍遭母喪”條,劉孝標注引干寶《晉紀》曰:“何曾嘗謂阮籍曰:‘卿恣情任性,敗俗之人也。今忠賢執(zhí)政,綜核名實,若卿之徒,何可長也?’復言之于太祖,籍飲噉不輟。”

何曾是崇尚“名教”的“禮法之士”,在晉文王清客座中,指責阮籍“恣情任性”(放縱自己的感情、任憑自然本性無束縛地發(fā)揮),是傷風敗俗的人,現(xiàn)在忠臣賢相執(zhí)政, 一切都有條有理。阮籍聽著,不屑一顧,全不理會,照樣不停地酣飲,“神色自若”,表現(xiàn)著對何曾的蔑視。“恣情任性”正是“七賢”最重要的“風度”。

所謂“恣情任性”就是說,“七賢”為人處世在于任憑自己內在性情,而不受外在“禮法”的條條框框的束縛。這就是說,“恣情任性”正是“越名教而任自然”的一種表現(xiàn)。

嵇康有篇《釋私論》也討論到這個問題,他說:“夫稱君子者,心無措乎是非,而行不違乎道者也。何以言之?夫氣靜神虛者,心不存乎矜尚;體亮心達者,情不系于所欲。矜尚不存乎心,故能越名教而任自然;情不系于所欲,故能審貴賤而通物情。物情順通,故大道無違;越名任心,故是非無措也。是故言君子,則以無措為主,以通物為美。言小人,則以匿情為非,以違道為闕。何者?匿情矜吝,小人之至惡;虛心無措,君子之篤行也。”

(譯文:真正稱得上君子的人,內在的心性并不關注是非得失,可是他的行為不違背大道。為什么這樣說呢?神氣虛靜的人,他的心思不放在外在的是非得失之上;胸襟坦蕩的人,那些是非得失不會對自己的心性有什么影響,那么就可以超越名教的束縛而能按照自己的自然性情生活;情感不被外在的欲望所蒙蔽,那才能了解什么是好、什么是壞,才能對天地萬物有真正的體認。能夠通達天地萬物的實情,這樣就可以和大道合而為一。真君子必須能超越虛偽的名教任乎自然之真性情,因為外在的是非得失不關乎心性。因此說到君子,不把外在的那些東西放在心上,這才是根本的,要把你內心的真性情放在天地萬物上。說到小人,應該看到他們總是隱瞞真實的情感,這是違背自然本性的。為什么這樣說呢?隱瞞自己的情感念念不忘私利,是最壞的小人;不把外在的利害得失放在心上,一任真情,是君子所應實實在在做到的。)

這一長段的意思是說,作為君子應該不把外在的名譽、地位、禮法等放在心上,而是一任真情地為人行事;要敢于把自己的自然本性顯露出來,不要顧及那些外在的是是非非,這樣一方面可以“越名教而任自然”,另一方面又可以達到與天地萬物為一體的“自然”境界。上面所引的文字,說明所謂“七賢風度”就是要把肆意放達的自然性情放在首位。

03

生不遇時,所以借酒消愁

《世說新語·簡傲》:“嵇康與呂安善,每一相思,千里命駕。”嵇康與呂安最為要好,每次想念到他,就駕車前去看望。又有《晉書·阮籍傳》:“(阮籍)時率意獨駕,不由徑路,車跡所窮,輒慟哭而反。”(阮籍有時憑自己的心意,獨自駕車外出,并不考慮有沒有可行車的道路,直到無路可走,痛哭而返。)

以上,我們可以看到嵇康駕車千里尋友,雖有目的,而完全是“恣情任性”, 表現(xiàn)了嵇康對呂安的真實感情。故該條有劉孝標注引干寶《晉紀》:“初,安之交康也,其相思則率爾命駕。”為什么嵇康要駕車千里訪呂安?這是因為呂安和嵇康一樣是一“恣情任性”、不顧禮法的大名士。嵇康的哥哥嵇喜是個做大官的禮法之士,有一次,呂安訪嵇康,嵇康不在,嵇喜迎接了,呂安根本不理睬嵇喜,而在門上寫了個鳳字就走了。嵇喜很高興,以為說他是鳳凰呢,殊不知呂安說嵇喜是凡鳥(《世說新語·簡傲》)。

又有一次, 呂安要從嵇康家離開,嵇喜設席為呂安送行,呂安獨坐車中,不赴席。但是嵇康的母親為嵇康炒了幾個菜,備了酒,讓嵇康和呂安一起吃菜喝酒,二人則盡歡,良久乃去。

干寶《晉紀》據(jù)此事,說呂安“輕貴如此”(看不起大官到如此地步)。阮籍的“率意獨駕”與嵇康的“千里命駕”形式上相同,但目的不一樣。嵇康是有目的地去訪呂安,而阮籍是無目的地發(fā)泄胸中郁悶,所以他駕車跑到無路可走的地方,興盡痛哭而回,這可以說是“情不系于所欲”(放縱自己的情感并沒有什么具體目的)。

蓋魏晉之世,天下多變,真正有理想、有抱負的名士,往往不得善終。阮籍有見于此,痛苦至極,而又無法改變現(xiàn)狀,故而有此“率意獨駕”之舉。

在歷史上,常有“借酒澆愁”之事。“竹林七賢”多是好酒如命的名士。他們并不是為個人的私事而酣飲消愁,而是因生不遇時,無法實現(xiàn)他們的理想和抱負而“借酒澆愁”,且同時也表現(xiàn)了他們豪邁放達之性格。

《晉書·阮籍傳》中說:“籍本有濟世志,屬魏晉之際,天下多故,名士少有全者,籍由是不與世事,遂酣飲為常。”(阮籍本來有改變社會政治現(xiàn)實的志向,但是在魏晉之際,社會政治變化無常,許多有志之士遭受殘害,于是阮籍只得遠離政治斗爭,大量飲酒來消愁。)

《世說新語·任誕》載:“步兵校尉缺,廚中有貯酒數(shù)百斛,阮籍乃求為步兵校尉。”

劉孝標注引《文士傳》說得比較具體:“籍放誕有傲世情,不樂仕宦。晉文帝親愛籍,恒與談戲,任其所欲,不迫以職事。籍常從容曰:‘平生曾游東平,樂其土風,愿得為東平太守。’文帝說,從其意。籍便騎驢徑到郡,皆壞府舍諸壁障, 使內外相望,然后教令清寧。十余日,便復騎驢去。后聞步兵廚中有酒三百石,忻然求為校尉。于是入府舍,與劉伶酣飲。”

(阮籍豪放任性,有傲世的性情,不喜歡做官。晉文帝對他很尊重,常常和阮籍談話說笑,聽任他做喜歡的事,不強迫阮籍做官。有一次阮籍輕描淡寫地對晉文帝說:我曾去東平游玩過,對那里的風土人情 很喜歡,想到那兒去做官。晉文帝很高興,答應了阮籍的要求。阮籍于是騎著驢子就上任了。到太守府后首先就把衙門的前后壁打通,使外面能看到衙門內的事情。于是教令清明。十幾天后就騎驢子走了。后來聽說步兵營的廚房中有酒三百石,又很高興地要求去當步兵校尉, 一到校尉府中就和劉伶酣飲起來。)

又《竹林七賢論》中說:“籍與伶共飲步兵廚中,并醉而死。”此當非事實。因為阮籍于魏景元四年(263)即去世,而劉伶在晉泰始(265—274)時尚在世。“太守”是大官,阮籍去就此職,是因為東平有山水名勝,且民情淳樸。他就任之后,把衙門的前后墻壁都打通,是要讓在外面的老百姓能看到衙門內的事情,然后他的行政教令使社會清凈安寧。但他只在東平待了十余日,就棄官,騎驢走了。這真是乘興而來盡興而去。步兵校尉只是個不大的小官,在那里的廚房有大量的美酒,阮籍很高興地要求去就任,并和劉伶一起酣飲。阮籍的“任性”放達真是超凡越俗了。

劉伶也是酷愛自由、嗜酒如命的“七賢”之一。《晉書·劉伶?zhèn)鳌氛f:“(伶)初不以家產有無介意,常乘鹿車,攜一壺酒,使人荷鍤而隨之,謂曰:‘死便埋我。’其遺形骸如此。”(劉伶全不顧他的行為對他家族的家產有無傷害,常常坐著一輛鹿車,提著一壺酒,讓隨從的人拿著一把鋤頭, 并對隨從的人說:“如果我醉死了,你們把我就地埋了吧。”)

劉伶就是對其外在的身體一點都不看重,這是由于他看重的是其內在的放達精神。他寫了一篇《酒德頌》,大意是說:大人先生認識到人的一生比起無限的時間、無邊的空間,是短暫而渺小的,如果能把自己的生命看成是和天地一樣寬闊,把無盡的時間視為一瞬間,把狂放豪飲看成是“無思無慮,其樂陶陶”的事,能自由自在快活過一生,比起你們那些遵守“陳說禮法”、追名逐利、鉤心斗角的,誰更快樂呢?我們就此可看出“七賢名士”的“放達”精神之可愛了。

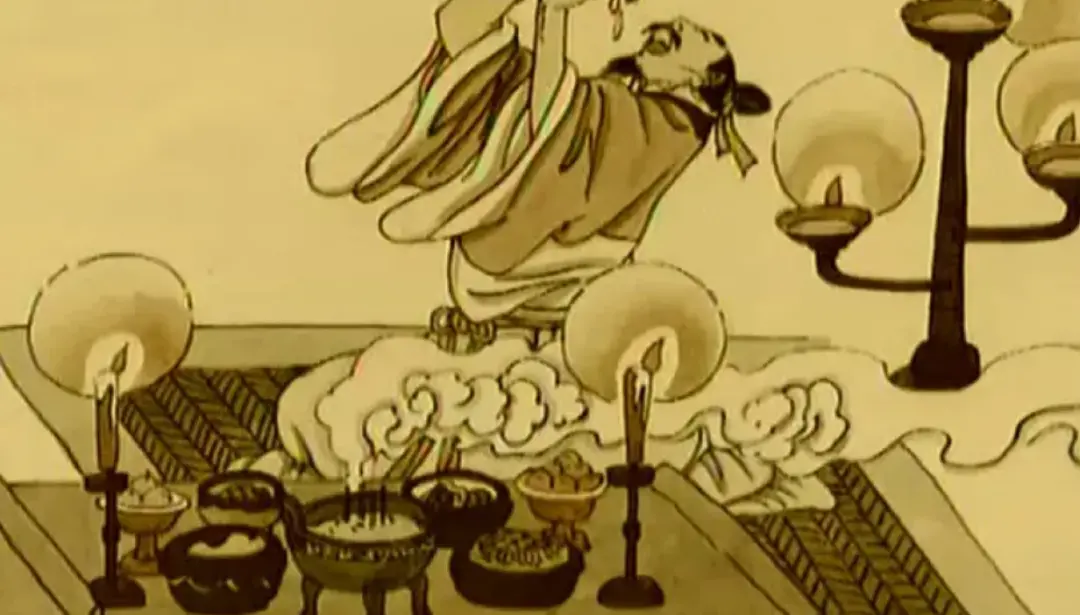

關于劉伶還有一個故事,《世說新語·任誕》中說:劉伶太想喝酒,請他的妻子給他點酒喝。可他的妻子把酒倒掉,把酒壺碎掉,哭著對劉伶說:“你喝酒太多,有傷身體,不是養(yǎng)生之道,快斷酒吧!”劉伶說:“好呀!但是我自己沒有能力斷酒,要向神鬼禱告求助,向他們發(fā)誓斷酒才行。”這樣就得有酒有肉來祭祀鬼神。于是他的妻子置辦了酒肉于鬼神牌位前面,讓劉伶發(fā)誓斷酒。于是劉伶跪著向神牌發(fā)誓說:“天生劉伶嗜酒如命, 一飲一斛,五斗酒下肚可以解我的嗜酒之病。”于是酣飲大吃,醉得像土石一樣。

這些“七賢”酣飲故事說明,處于世事混亂之時,這批名士無力改變現(xiàn)實,只求自己精神上的自由愉悅。

04

把“真情”放在第一位

正如嵇康在《難自然好學論》中說:“六經以抑引為主,人性以從欲為歡。抑引則違其愿,從欲則得自然。然則自然之得,不由抑引之六經;全性之本,不須犯情之禮律。”(古來那些經典的目的是對人們進行壓制和引導,然而人之本性所追求的則是以順應其性命之情為快樂。引導和壓制是違背人的意愿的,放任其性命之情才是順乎自然的。追求順應自然的本性才是根本的,因而不需要侵犯人性情的禮法之類的東西。)

在此,我們可以看出,“七賢”之飲酒“恣情任性”是要求擺脫虛偽“禮法”之束縛,而求任自然性命之情,這正是“七賢風度”。

“七賢”之酣飲,在當時還有一種很重要的作用,就是可以此拒絕和抵制當權者種種要求。《晉書·阮籍傳》:“文帝初欲為武帝求婚于籍,籍醉六十日,不得言而止。”

這個故事是否真實,是否有所夸大,不得而知,但它所要表現(xiàn)的是當時某些名士不愿與腐敗、兇殘的當政者合作,有著不愿攀龍附鳳的氣概。

抱有濟世之志的阮籍在“七賢”中也是強烈表現(xiàn)放達個性的一位,他作《首陽山賦》,以伯夷、叔齊自況,以示和司馬氏政權不合作。他“嘗登廣武,觀楚漢戰(zhàn)處,嘆曰:‘時無英雄,使豎子成名。’”

他借楚漢相爭事,暗示他自己所生之時缺少英雄,遂使司馬氏得以專政。但后司馬氏篡位,建立晉王朝,阮籍最終也不得不寫了勸進文。在這點上,他或與有剛烈之性的嵇康有所不同。據(jù)《世說新語·雅量》,嵇康因呂安事被判死刑,將在東市被斬首,這時他看看日影,知道被殺的時間快到了,于是要了琴,彈起來,說:“過去袁孝尼嘗希望跟我學《廣陵散》,我沒教他,從此以后再沒有《廣陵散》了。”在他被殺前,“太學生三千人上書,請以為師”。《廣陵散》絕了,嵇康之人格是否也絕了呢?回顧歷史,俯視現(xiàn)實,多少悲劇不是如此呢!許多中國知識分子真是太軟弱了。

“恣情任性”“情不系于所欲”表現(xiàn)了“七賢風度”,應如何評價,歷史自有公論,這點不需要我多說。

宗白華《論〈世說新語〉和晉人的美》指出,魏晉時代是一社會秩序大解體、舊禮教崩潰的時代。它的特點是“思想和信仰的自由、藝術創(chuàng)造精神的勃發(fā)”,它是“強烈、矛盾、熱情、濃于生命彩色的一個時代”。

這個時代前無古人,后無來者。它之前的漢代,“在藝術上過于質樸,在思想上定于一尊,統(tǒng)治于儒教”;在它之后的唐代,“在藝術上過于成熟,在思想上又入于儒、釋、道三教的支配”。宗白華認為“只有這幾百年間是精神上的大解放,人格上、思想上的大自由”。

王戎嘗謂:“圣人忘情,最下不及情,情之所鐘,正在我輩。”(《世說新語·傷逝》)意思是說,圣人太高超了,他們已超越常人的“情”,而最低下的人又對“情”太遲鈍麻木,難以達到“有情”的境界,只有像我們這樣的名士珍視自己的感情,才敢真正把真情表現(xiàn)出來。我們知道,魏晉時期的玄學家對“圣人”有情無情曾有所討論。

何劭《王弼傳》中載,何晏認為圣人無喜怒哀樂之情,論說得很精彩,當時鐘公等名士都贊同,只有王弼不贊同。王弼認為,圣人與一般人相比,他們的不同在精神境界上,而在五情上是相同的。為什么呢?這是因為孔子對顏回“遇之不能不樂,喪之不能無哀”。可見圣人是有喜怒哀樂之情的。但是圣人之所以為圣人,因其有一高的精神境界,他們可以做到“情不違理”。

在《世說新語·文學》中也有一條關于“圣人有情無情”問題的討論。王修(字敬仁)在瓦官寺中遇到和尚僧意,僧意問王修:圣人有情否?王修回答說:沒有。僧意進一步問:那么圣人不就像一根木頭柱子了嗎?王修回答說:圣人像算盤一樣,算盤雖無情,但打算盤的卻有情。

僧意又說:如果圣人像算盤一樣,那么是誰來支配圣人呢?王修回答不了,只能走了。從此段討論看,王修也許不知道王弼對“圣人有情”的看法,圣人有“情”但可“以情從理”。“七賢”名士有“情”,但并不都是“以情從理”的,而是“恣情任性”的,他們的生活是把自己的“真情”放在第一位,認為這樣才是人之為人應有的,隱藏自己的“真情”是“小人”。

《世說新語·任誕》:阮籍的鄰居中有一位美貌出眾的婦人,常燒飯菜,賣酒。有一天阮籍和王戎在那兒喝酒,喝醉了,就睡在那婦人身旁。那婦人的丈夫起疑,就去察看,看到阮籍沒有什么不檢點的行為。劉孝標的注有個相似的故事說:阮籍的鄰居中有一未嫁的女子甚美,不幸早逝。阮籍和她無親無故,根本不認識,卻到那里悲哀地哭,哭完了就揚長而去。劉孝標評說:“其達而無檢,皆此類也。”(阮籍的行為雖說是任情放 達但不夠檢點吧!)這兩則故事都說明阮籍雖有違當時的“禮教”,但確實是“情”之所鐘者。

無獨有偶,阮籍侄子阮咸也有一故事,《世說新語·任誕》中載:阮咸和他姑姑家的鮮卑女仆有染。后阮籍母去世,姑姑要回夫家。起初說可以把鮮卑女仆留下,但臨行前,他的姑姑又把女仆帶走了。于是阮咸借了匹驢子穿著孝服去追趕,然而跑了一陣驢子跑不動了,不得不回家,說:人種不可失。因為這位女仆懷有他的孩子。雖然魏晉時虛偽的禮法早已敗壞,但世家 大族仍然在表面上固守禮法。然而“任自然”的“七賢”多把“情”看得比禮法更重,因此常常做出違反“禮法”的事。從以上二例,可以看出阮氏叔侄不僅因“情”而壞禮,而且對婦女也比較尊重。

在《世說新語》中還記載有嵇康鍛鐵、阮籍狂嘯的故事,這都表現(xiàn)了“七賢”的“恣情任性”“逍遙放達”的性格和精神面貌。

《世說新語》贊揚當時某些名士如“七賢”所追求的“逍遙放達”,也并非無條件地贊美,而是以精神上的自由為高尚,認為言談舉止必須有“真情”,應順乎“自然本性”,既不要拘泥于虛偽的“名教”,也不去追求膚淺形式上的放達,成為“假名士”。

樂廣曾批評元康后的“放達”。他認為,竹林以后元康時期的“名士”,如王澄、胡毋輔之之流“皆以任放為達,或有裸體者”。蓋“任放”是指任意放縱,而“達”是指一種“任自然本性”的精神境界。所以沒有“達”這種精神境界的“放”只是“放達”的低級形式。魏晉之際,由于當時的社會政治形勢,如“七賢”等名士是有精神境界的“放達”,而西晉元康中的某些名士的“放達”是無精神境界的一種形式上的“任放”。

魯迅說:“(竹林七賢)他們七人中差不多都反抗舊禮教的, ……然而后人就將嵇康、阮籍罵起來,人云亦云,一直到現(xiàn)在,一千六百年。季札說:‘中國之君子,明于禮義,而陋于知人心。’這是確的,大凡明于禮義,就一定要陋于知人心的。所以古代有許多人受了很大的冤枉。”

魯迅的意思是說,中國的一些所謂“君子”,只知道去維護那些虛偽的“禮義”,缺乏對人心的了解,所以在歷史上有“真性情”的人常常被社會所誤解了。我想,魯迅是真的了解“七賢風度”的智者。

文章來源:鳳凰網

作者:鳳凰網文化讀書

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號