有首歌叫《跟往事干杯》,其中幾句歌詞你或許熟悉:“干杯朋友,就讓那一切成流水,把那往事、把那往事當(dāng)作一場宿醉。明日的酒杯,莫再要裝著昨天的傷悲,請與我舉起杯,跟往事干杯。”

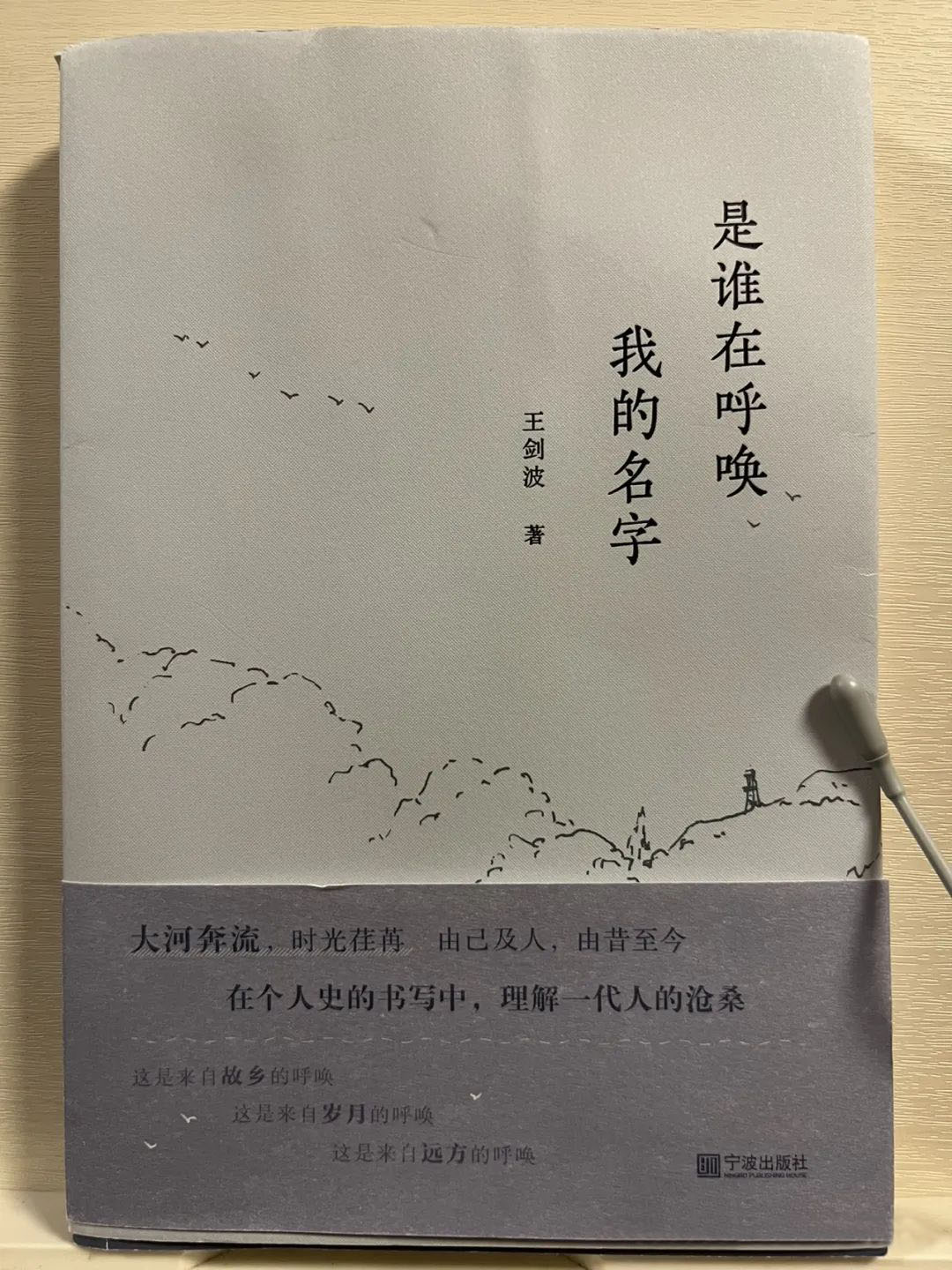

剛才翻閱王劍波先生散文集《是誰在呼喚我的名字》,我忽然想起這首歌。不是因為王劍波的散文與這首歌的調(diào)調(diào)異曲同工,卻是因為恰恰相反。收在書中的文字,雖然分了“鄉(xiāng)音鄉(xiāng)情”“風(fēng)的痕跡”“大地行吟”三輯,其實只講述了一個故事:與自己重逢。在王劍波筆下,往事不是流水,而是呼喚;昨天不需傷悲,而需珍惜。他不拒絕跟往事干杯,但他的“往事”是青春,是文學(xué),是自己。所以,當(dāng)“與自己重逢”這句話從劍波兄寄贈的新書中飄到我面前,《跟往事干杯》的旋律隨之鬼使神差般在我腦海中想起。我于是明白,這二者雖然“相反”,但也“相成”。

我更喜歡“與自己重逢”。既是“重逢”,就說明曾經(jīng)分開。自己與自己如何分開?這里就可用劍波新書“后記”中的一段話來解答:

“我在年輕時和許多文學(xué)青年一樣,也有過詩人夢和作家夢。那時,一首小詩、一篇短文,如果能夠變成鉛字甚至是油印的文字,都會令我興奮不已。大學(xué)畢業(yè)后,我進(jìn)了黨政機關(guān),從事的工作雖然和文字相關(guān),但與文學(xué)這個'繆斯'卻漸行漸遠(yuǎn)。六年前的春天,我從工作崗位退下,人生的步履踩在了新的分界線上。面前的路標(biāo)似乎有無數(shù)個指向,但又只剩下一個碩大的問號——如何度過今后的歲月?這時,一個聲音在召喚!這聲音來自文學(xué),也來自我的內(nèi)心。就這樣,我與文學(xué)再次相逢。”

“與自己重逢”其實并不容易。首先,你需要曾經(jīng)有過“自己”,活出過“自己”的樣子;其次,你得有與“自己”重逢的愿望,你不討厭“自己”,而且人山人海中你還能認(rèn)出“自己”;再次,你能找到與“自己”重逢的方法與路徑,不至于匆匆走了萬里路,結(jié)果還是離“自己”越來越遠(yuǎn)。

前幾天我在寧波楓林晚書店結(jié)識王劍波、李浙閩二位時,沒說幾句話,我們即已相互確認(rèn):我們都曾是熱愛文學(xué)的人,都擁有過一個與文學(xué)糾纏不休的青春,也都有因工作崗位限制不得不與文學(xué)漸行漸遠(yuǎn)的經(jīng)歷。我們都是讀書寫作興趣一直不減的人,退休之后,更是轉(zhuǎn)戰(zhàn)自媒體,以重圓文學(xué)夢想完成與“自己”的重逢。

收到劍波兄的新書,瀏覽目錄時我想,幾十篇散文既然分成三輯,那我就選出三篇先讀。第一輯,我選《是誰在呼喚我的名字》。此篇標(biāo)題既然“提拔”成了書名,其中必有奧妙。第二輯我選《記得當(dāng)年高考時》。這幾天我也常常想起自己的高考,讀此篇正好有個比較。第三輯,當(dāng)然要選《白馬湖畔春暉暖》那篇,因為我剛剛也去游覽過。

篇目既定,我就從寫白馬湖那篇讀起。一讀之下,發(fā)現(xiàn)我的白馬湖之游幾乎算是“白游”,起碼有一半“內(nèi)容”我錯過了。當(dāng)然我的錯過也不能說全是我的過錯,因為那一半“內(nèi)容”是在春暉中學(xué)校園內(nèi),蕓蕓游客是看不到的。我錯過的有“春暉三賢”雕像,有建于上個世紀(jì)初的白墻黑瓦的校舍仰山樓,還有校園內(nèi)登高一覽白馬湖的視野。

王劍波當(dāng)然也去參觀了白馬湖邊傍山而建的“晚晴山房”“小楊柳屋”與“平屋”,置身此地他說他看到的已經(jīng)不僅僅是春暉中學(xué),他看到的是“那一片布滿星斗的歷史天空。”

以文學(xué)的方式與自己重逢之后,王劍波眼中的風(fēng)景和心里的問題都和在工作崗位上不一樣了。這正是“重逢”的價值之所在。告別白馬湖,他心里默默追憶一代大師遠(yuǎn)去的身影。問道:“是什么,使他們身處偏僻之地,思想?yún)s能放飛四海?是什么,使他們物質(zhì)上雖不富有,卻能在貧瘠的土地上培植出絢爛的精神之花?”后來他讀朱自清《春暉的一月》,從文中的一段文字里嗅到了答案的氣息——

“因為在這里,真能夠無町畦。我看不出什么界線,因而也用不著什么防備、什么顧忌;我只照著我喜歡的做就是了。這就是自由了。”

寫高考的那篇,我讀來毫無陌生之感,盡管他是1977年考上的師專,我是1979年考上的師范。但是,他的記憶更細(xì)致,文筆更細(xì)密,重現(xiàn)的細(xì)節(jié)更真實,既是憶往散文,也是高考文獻(xiàn)。“4月8日傍晚,去紅旗學(xué)校復(fù)習(xí)的陳金火替我領(lǐng)回了錄取通知,我在農(nóng)場的橋頭等候,遠(yuǎn)遠(yuǎn)地就看到他騎著自行車揚著信封在喊:'臺州中文系,臺州中文系!'這個鏡頭伴隨著春日的晚霞,永遠(yuǎn)定格在我的腦海里。”現(xiàn)在的孩子讀這段文字不會明白,“臺州中文系”又不是985、211,作者和他的農(nóng)友們?yōu)槭裁慈绱巳绱思印N疑钌罾斫狻?/p>

讀《是誰在呼喚我的名字》之前,我不禁先猜想:誰呢?戀人?還是什么親人?讀后才知,是劍波農(nóng)場插隊勞動時的戰(zhàn)友。今晚所讀三篇之中,數(shù)此篇感情最濃,文筆最富詩意,給人的感動、感慨也最多。他不空喊“青春無悔”,他說“這樣的日子不值得留戀”。但是他也十分珍惜在這里經(jīng)受的歷練、獲得的閱歷以及命運在這里開始的改變。

誰在呼喚他的名字呢?

“就是那個手把手教我農(nóng)活的聲音。

就是那個用幽默和風(fēng)趣驅(qū)散我心中煩惱的聲音。就是那個鼓動我去青年隊的聲音。

就是那個在扶犁耕耘、揮鐮收割時為我鼓勁的聲音。

就是那個在我生病時噓寒問暖的聲音。

就是那個在挫折面前告訴我怎樣對待成功與失敗的聲音。

就是那個在海塘堤壩上和我并肩交談的聲音。

就是那個看著大學(xué)錄取通知書伸出雙手向我表示祝賀的聲音……”

其實,在我看來,呼喚他名字的就是他自己。那個聲音傳來之際,就是他與自己重逢之時。

胡洪俠/文

京公網(wǎng)安備 11010802028547號

京公網(wǎng)安備 11010802028547號