【經(jīng)觀講堂】系經(jīng)濟(jì)觀察報社年度培訓(xùn)項目,邀請來自經(jīng)濟(jì)、傳媒、科學(xué)、文化、法律、商業(yè)等領(lǐng)域知名人士講授常識與新知,分享經(jīng)典和創(chuàng)新,是助力提升經(jīng)觀內(nèi)容品質(zhì)和傳播影響的開放型課堂。本文根據(jù)李冬君在【經(jīng)觀講堂】上的發(fā)言稿整理。

李冬君先生是南開大學(xué)歷史學(xué)院榮休教授、知名歷史文化學(xué)者。主要著作《文化的江山》《走進(jìn)宋畫》《通往立憲之路:告別晚晴的近代史》《落花一瞬:日本人的精神底色》《中國私學(xué)百年祭》,為多家主流媒體專欄作家。

為什么要講“人格共同體”?因為它有現(xiàn)代性,人格具不具有未來性,我現(xiàn)在不敢說了,但是至少截止到當(dāng)下以前的歷史來看,我們是需要一個“君子人格共同體”的,以便為社會提供一個可供審美的人格樣式。美是什么?美是真善!“人格共同體”是提升一個社會整體素質(zhì)的中堅力量,由社會精英承擔(dān),一個社會的精神面貌、道德水準(zhǔn)、倫理秩序,甚至崇高感、正義感等,皆取決該社會精英階層是否自我培育一個“人格共同體”,引領(lǐng)社會上升。

人類社會的發(fā)展,除了市場經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的引領(lǐng)之外,更為重要的是人格力量。

從民國熱到宋朝熱,其實反映了一種社會政治情緒和政治傾向,烘托一些政治熱點。此外,我要談的是,從民國熱到宋朝熱,還反映了一種社會情緒,那就是對美的憧憬,是當(dāng)下迫切對審美精神的需求,在這些審美需求中其實暗含了一種人們對知識分子“人格共同體”缺失的需求和焦慮,我們今天就談?wù)勊萎嬛兴从车乃未咳?ldquo;人格共同體”。

我的一本書《走進(jìn)宋畫》最近要出版,在這本書里,我談到了宋代知識分子群像在審美領(lǐng)域的作為。今天我們就從鑒賞與審美宋代繪畫,來看看宋代士人人格共同體是如何形成的,看看這一知識分子群像如何表達(dá)自己的話語權(quán)。

一、宋代繪畫中的士人話語權(quán)的覺醒

五代十國時期是先驅(qū)、是啟蒙、是原創(chuàng),藝術(shù)的渡口有三個,開封、成都、南京,開封是山水畫的中心,成都是花鳥畫的中心,南京是人物畫的中心,奠定了中國繪畫藝術(shù)題材的三大門類。成都和南京,還設(shè)置了皇家畫院,招攬各地畫家投奔,寄身宮廷御用,成為職業(yè)畫家。

天下分立,也為那個時代的藝術(shù)家提供了更多的選擇機(jī)會,他們可以自由選擇自己的“國家”,各國納賢也不問出身,為畫家們提供了藝術(shù)領(lǐng)地,追求自己的藝術(shù)目標(biāo)。

除皇家畫院外,還涌現(xiàn)了一批具有獨(dú)立身份的自由職業(yè)的畫家,著名的如后梁的荊浩、關(guān)仝、李成,南唐的徐熙等,其實還有身在皇家意志在野的畫家。在他們的筆下,繪畫藝術(shù)開始表達(dá)內(nèi)心世界,并有了獨(dú)立的表情。

獨(dú)立的表情始于山水畫和人物畫。繪畫藝術(shù)如何說出自己的語言?十世紀(jì)末中國的山川意識覺醒,藝術(shù)上最值得稱道且足以自豪的,便是中國山水畫的興起,尤其是水墨山水的興起,還有人物畫從圣教仙佛中的游離,可以說是那一時期中國文藝復(fù)興的標(biāo)志,是士人話語權(quán)的覺醒與表達(dá)。

1、荊浩創(chuàng)造了“水墨山水”和“全景山水”的話語表達(dá)體系

為什么用創(chuàng)造?因為話語權(quán)不是“爭奪”來的,而是創(chuàng)造性表達(dá)來的,是創(chuàng)造一個與主流話語權(quán)完全不同的另一個語境,以實現(xiàn)你的追求和方式。

荊浩,是中國山水畫的拓荒者,第一個建構(gòu)了中國山水精神,他是一個人的文藝復(fù)興。當(dāng)我們步入荊浩山水畫中,這才發(fā)現(xiàn),到了公元十世紀(jì),藝術(shù)的獨(dú)立精神,在中國山水畫里找到了最好的表現(xiàn)形式。

荊浩,初仕后梁,便厭倦了官場之爭,他不想無謂地將自己犧牲在這樣一種惡劣的體制里,與南方小國不同,北方朝廷不設(shè)皇家畫院,他沒有畫院可去,那就歸隱山林,在繪畫中表達(dá)自己的意志和追求。

當(dāng)一個人孤獨(dú)地走進(jìn)大山,他不追求自由,自由也會向他逼來,因為他除了拿自由來證明自己的存在意義,其他一切都消失了,最起碼,暫時消失了,你已經(jīng)“一無所有”,沒有了社會化身份,也不再成為體制性符號,體制化的主流評價體系與他無關(guān)了,脫離了它們,舍離了熟悉的生存環(huán)境,他無比自由,他就是他自己,直接面對大自然質(zhì)詢個體存在的意義。

有點像那位美國人梭羅,當(dāng)年,梭羅為了尋找自我而回歸自然,他要離開那個“社會關(guān)系的總和”,回到自然狀態(tài),重新認(rèn)識他自己。荊浩也如此,你可以說他進(jìn)山趨避亂世,也可以說他進(jìn)山去是為了認(rèn)識他自己,在自然山川中重新定位自己的“意義”。荊浩有這個能力,四萬棵松,山水訣。

從體制內(nèi)出走的那一刻起,荊浩便不是儒家政治與道德體用的工具,也不是君臣關(guān)系中的一份子,而是面對完全沒有意義壓力的大自然,自己給自己定義的純粹個體,就像梭羅在《瓦爾登湖》里給自己的定義一樣,我是我自己的國王。

過去的意義不復(fù)存在,那就創(chuàng)造出新的意義,他要在山水畫中描繪一個新世界。對這個新世界,宋人給予了很高的評價,稱之為“全景山水”。 比起現(xiàn)實的皇帝,他可以創(chuàng)造自己的理想國,這就是他的話語體系,他的話語權(quán)在山水畫里,是他創(chuàng)造出來的。

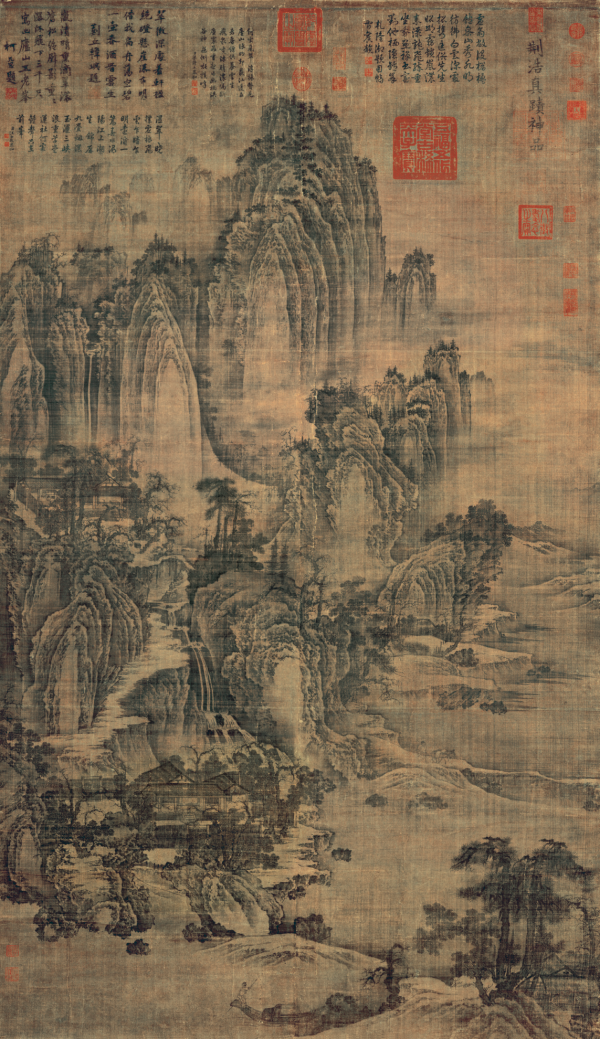

今天還能看到的《匡廬圖》,便是他的一幅全景山水畫。

《匡廬圖》立軸,絹本水墨,縱185.8厘米,橫106.8厘米,五代荊浩作,臺北“故宮博物院”藏

“全景”,是指一幅山水畫中的景物之“全”,有山有水,有草有木,有花有鳥,有溪有瀑,有云有路,有四季變化,還有茅屋竹籬、漁樵耕讀等,如此山居人家,便是個天人合一的去處。將現(xiàn)實山水中最美的理想元素,集中到一幅畫卷里。

自然本身無所謂美丑,是人賦予其審美的意義,“全景山水畫”,便是賦予自然的一個文化樣式,那是荊浩的理想國,所以,山水畫又稱為人文山水。這也是中國山水畫與西方風(fēng)景畫的不同,而西方風(fēng)景畫則只表達(dá)對自然景物的純粹理解。中國人沒有宗教信仰的天堂可去,那就到文化的江山中去。與其在朝廷費(fèi)盡心機(jī)地宮斗,何如到山水中去放歌耕讀?只要轉(zhuǎn)個身就可以實現(xiàn),為何不轉(zhuǎn)身呢?荊浩已經(jīng)轉(zhuǎn)身了。

藝術(shù)家徹底自由了,直接由他的審美體驗和自由意志對他下達(dá)創(chuàng)作指令,沒有任何外在的壓力,進(jìn)行沒有任何權(quán)力痕跡的完全獨(dú)立的繪畫創(chuàng)作,他創(chuàng)造了“全景山水”和“水墨山水”的話語體系,在中國藝術(shù)史上恐怕還是第一位。

荊浩開了個頭,一個人的觀念轉(zhuǎn)型,帶來廣譜效應(yīng),特立獨(dú)行的事物反而具有了普適性,本來是他給自己畫的一個圈,結(jié)果卻引來了無數(shù)追隨的人,有人跟他一樣進(jìn)山去了,去體驗“全景山水”。

去不了的更多人,便在家里掛一軸水墨全景山水畫,或展開一幅長卷,神游其間,于是有了收藏?zé)幔讶宋纳剿畮Щ丶摇?jù)米芾《畫史》載,畢仲欽家有荊浩山水一幅,林虞家有王維雪圖四福、董源山水六幅、李成雪臥等。

荊浩的經(jīng)歷潛伏著對抗體制或世俗社會,那么只要走進(jìn)山水畫,潛意識里就會埋伏著某種對抗或懷疑的共鳴,它們才是中國山水畫的原教旨和原始基因。

關(guān)鍵是荊浩贏得了話語權(quán),他勝利了。從公元十世紀(jì)左右開始,中國畫界風(fēng)向為之一轉(zhuǎn),繪畫語境從傳統(tǒng)人物畫的宣教意識轉(zhuǎn)向山水畫的精神風(fēng)景。此前的繪畫多以圣教人物為繪畫主題,山水,不過是大人物的陪襯和背景,如顧愷之、吳道子等人物畫,山水畫上升為主流,另外,水墨山水是針對從唐朝以來李思訓(xùn)父子的皇家金碧山水的,從此江湖上開始轉(zhuǎn)向了水墨山水,而且很快取代金碧山水以及設(shè)色山水,這是士人在繪畫領(lǐng)域贏得話語權(quán)的初步勝利。只要水墨一色,太奇妙了,水墨無限可分,只要有水,變化無窮,無中生有的老莊審美境界。

荊浩以“全景山水”的繪畫藝術(shù)樣式和“水墨山水”的繪畫風(fēng)格,為中國的山水畫立憲,建構(gòu)的中國山水畫的獨(dú)立精神,是荊浩以其獨(dú)立人格原創(chuàng)并贏得的話語權(quán),很快得到了時代的擁躉,從而使山水畫超越花鳥和人物,成為繪畫的主流。

《宣和畫譜》收入荊浩的山水畫有22幅,《宣和畫譜》是宋徽宗主持的國家繪畫大典工程,向荊浩的山水畫致以崇高的敬禮。李成、范寬、米芾、郭熙等宋四家,從此在探索水墨的表現(xiàn)張力上,生發(fā)出無限的藝術(shù)想象力和話語權(quán)的再造,直到蘇、米的墨池里暈開了整個士人山水畫的“大寫意”風(fēng)格。

中國山水畫,荊浩是開拓者,董源、李成、范寬為荊浩之后引領(lǐng)中國山水畫的三駕馬車。

《瀟湘圖》長卷(局部),絹本淡設(shè)色,縱50厘米,橫141.4厘米,南唐董源作,現(xiàn)在流傳的版本為殘卷,北京故宮博物院藏

董源,又稱董北苑,主要活動在南唐中主李璟年間。董源畫中山水,煙巒出沒若龍,是江南真山真水的寫實,正如米芾評之:“溪橋漁浦,洲渚掩映,一片江南也。”董源大宗師的格范,把荊浩那種尖銳的精神穿透力,涵養(yǎng)成平淡天真的圓融,將設(shè)色與水墨、寫實與寫意統(tǒng)一起來,開啟院體畫向文人畫的過渡。

董源得山之神氣,李成得體貌,范寬得骨法,故三家照耀古今,為百代師法。

《溪山行旅圖》立軸,絹本水墨,縱206.3厘米,橫103.3厘米,北宋范寬作,臺北“故宮博物院”藏,被譽(yù)為山水畫中的蒙娜麗莎

范寬,陜西華原人。一介布衣,自由自在,無身份禮數(shù)約束,且“性嗜酒好道”。他早年師法荊浩,又學(xué)李成。李成以其抑制不住的才氣,不斷刷新自我意識,在“絕寒”的圖景里奪人魂魄!范寬知道,學(xué)荊浩尚有活路,仿李成必死無疑。

范寬選擇踱步于精神的荒寒與靈魂的雄奇之間,一股腦兒開出“四面峻厚”的江山語言。他放下李成,放下那個受制于急功近利的自我。沒有了自我,枷鎖自動解除,他才得以從老師名氣與才氣的逼人縫隙里擠出來,直接面對大自然,貫通自然與自我,重獲自由和自在之后,再從格物到師心,至《溪山行旅圖》橫空出世。范寬理解的大山,必須頂天立地,山巔平頭,生機(jī)飽滿,“山頂好作密林”,向著天空和太陽生長;大山還要四面峻厚,中正穩(wěn)健,折疊有勢;穩(wěn)坐天地間,不會對視覺造成威壓,但你必須注目它,而且它的強(qiáng)勢與厚重,從內(nèi)心深處拉出你卑從的意志,以“無我”之境,做“自我”的靠山。

如果說意大利文藝復(fù)興始于藝術(shù)回歸古典的人性啟蒙,那么中國山水畫復(fù)興的思想資源則是回歸自然傳統(tǒng)。

十四世紀(jì)歐洲文藝復(fù)興是復(fù)興古典,而十世紀(jì)末的中國文藝復(fù)興是回歸自然;一個回歸自然,一個復(fù)興古典,皆始于繪畫。回歸自然,是中國文化的宿命。中國的思想家們幾乎一邊倒地寵愛自然,以自然為師,向自然學(xué)習(xí),順因自然;與之相應(yīng),人為的價值觀就要損之又損,少之又少。人文表現(xiàn),只好借景抒情,借物言志,在回歸自然中重啟自由表達(dá),在審美中為自由的自然屬性榷權(quán),回歸自然成了自由的第一出口,也成為山水畫的思想資源,藝術(shù)的表現(xiàn)形式也在自然山水中尋求,在山水畫中建構(gòu)人文理想國。

2、“蘇米”創(chuàng)造了與“寫意”相關(guān)的關(guān)于繪畫話語權(quán)的表達(dá)

宋代皇家畫院培養(yǎng)了一大批宮廷寫實畫家,將傳統(tǒng)的工筆畫法嚴(yán)格規(guī)范化,形成一套寫生的法度和體系,作為皇家畫院的主流技法、格法,形成了宋代院體畫風(fēng),一時煌煌。

當(dāng)宣和畫院沉浸于復(fù)制宮廷的審美趣味時,以蘇軾、米芾為首的士人群體,開始不甘于“院體”任意泛濫帶來的審美疲勞,他們率先提出了士人畫的畫風(fēng),關(guān)于繪畫中“寫意”話語權(quán)問題。

什么是寫意?關(guān)于“寫意”的藝術(shù)性,真正始于宋代士人畫境的追求,但當(dāng)時“寫意”這一概念還未普及,帶有突破性的新風(fēng)氣,吸引藝術(shù)家們在探索中,使用了各種表述,諸如早期針對“密體”提出的“疏體”,或“減筆”、“粗筆”、“逸筆”以及“寫意”等,大抵皆為宋人混搭使用的專用語,這些詞匯自帶新生能量,凝聚成一種新的繪畫風(fēng)尚,濃郁的個人趣味,拆解了工筆院體對藝術(shù)對象的宮廷格式化。

“寫意”二字,大概在明以后,才開始明朗化,指義明確,寫意不求工。而在宋人那里,雖然“寫意”概念還未出來,但是出現(xiàn)多種表達(dá)寫意風(fēng)格的說法。比如:

蘇東坡說“觀士人畫,如閱天下馬,取其意氣所到。乃若畫工,往往只取鞭策、皮毛、槽櫪”等等,這段品評,辨明了士人畫與院體畫的不同氣質(zhì),士人畫飚個性、揚(yáng)“意氣”的趣味,畫工畫依格法精工細(xì)描卻味同嚼蠟。

北宋畫評人劉道醇對“寫意”也有他的理解,他說士人畫要有“自造乎妙”的原創(chuàng)力。

沒有比米芾更好地表達(dá)了對“寫意”的敬意和淋漓盡致的詮釋了。他用“逸筆草草”, “信筆作之,意似便已”,“不取工細(xì),意似便已”等等,為東坡的“取其意氣”、劉道醇的“自造乎妙”這一形而上的懸解,搭建了一個落地的方案,畫家要表達(dá)的是自我與對象之間的瞬間感悟,并在它稍縱即逝之前,以筆墨的速度與藝術(shù)激情將“意”訴諸于“形”。

“意”是什么?“意趣”跟情緒情感有關(guān),“意思”跟思想有關(guān),“意愿”跟愿望有關(guān),“意志”跟行動有關(guān),寫意就是把畫家的思想、愿望、情緒、情感和行動等寫出來。蘇東坡就有“歸來妙意獨(dú)追求”的妙悟,用水墨畫出“意”,成為北宋士大夫返求自我的“始基”,以及表達(dá)自我的最好憑借。

“形”是什么?“形”諸于自在物,也許是一棵樹,一棵沒有經(jīng)過畫家情感感知的、深入?yún)⑴c的、純粹的、自然的樹,一棵看起來因工筆而極致的仿真樹。從歐陽修、蘇東坡、米芾等對“寫意”的定義來看,他們否定的正是這種“像形”樹。

但這并不表明畫家可以忽略藝術(shù)有賴于一種特定形式的創(chuàng)造力或者建構(gòu)能力,遵循一種解決問題的筆墨的特定邏輯,即如何表達(dá)“意”,其實是對畫家形式能力的艱巨考驗。“意”的確是無形的,也是無法固定的,畫家千人千意,畫樹就有千人千樹。

蘇格拉底認(rèn)為,藝術(shù)應(yīng)該表現(xiàn)人,表現(xiàn)人的心靈。十一世紀(jì)的北宋藝術(shù)家們,如何表現(xiàn)人?又如何表達(dá)心靈?在王朝體制下,自由的出口在哪里?

藝術(shù)是自由的,不安分的,它習(xí)慣于流浪,只是不知會撞上哪一顆與它呼應(yīng)的自由性靈,就會火花四濺。在北宋末年,那個被撞上的幸運(yùn)者,竟然是米芾。米芾是最堅定的尋覓者,是最徹底的實踐寫意話語權(quán)的。

他自稱“襄陽漫仕”,“漫仕”,就是自由散漫地做個邊緣化的小官,他的獨(dú)立個性似乎天生就暗含著否定的基因,他就是一個否定者,而且是一個否定的狂者。當(dāng)荊浩的水墨山水畫平靜地走向院體時,也就是當(dāng)山水畫為主流接納之時,他便要開始以否定的藝術(shù)姿態(tài)起舞了。與蘇東坡一樣,他不僅否定院體畫,甚至根本就不能忍受李成、范寬、郭熙甚至李公麟等因襲于水墨山水畫了,尤其不能容忍郭熙用他的卷云皴,把荊浩的水墨山水的獨(dú)立的山水精神轉(zhuǎn)化為皇家山水。

他身居書畫博士,反對院體和太學(xué)體,開始放肆地解構(gòu)書畫里占統(tǒng)治地位的金絲玉縷式的工筆線條。

他創(chuàng)造了一種最小的水墨原子,叫點皴,來表現(xiàn)他主張的“逸筆草草”, 用點,將線打散了,還原為點,成為畫面構(gòu)成的“原點”,在造型上棄線用點,把點從線的束縛中解放出來,而有了“米點”。 “米點”橫向,錯落排布,所以又叫“橫點”,連點成線,積點成片。在這一“點”上,米芾找到360度的墨的自由度。撲面而來的是遺世獨(dú)立的幽默感,“懵懂的云” “笑翻的山”,他就是到這個水墨世界里來玩的,他把魏晉風(fēng)度帶到宋代山水畫里。

從荊浩到米芾,山水畫波瀾壯闊,走過了二百多年,其中,皴法就變化了幾十種,而“點”則擺脫了像或不像的緊張感,促使米芾,從客觀的自然山水轉(zhuǎn)向水墨的各種可能性狀態(tài),更為放松地表達(dá)自我的意趣。

除“橫點”外,米芾索性越過雷池,去探索水墨寬容的邊界。他嘗試放下筆,用蔗渣、紙筋、蓮房等蘸墨畫,畫在生宣上,以潑墨法為基調(diào),“刷”云山,“砸”墨樹,解構(gòu)審美對象再重組審美對象,表達(dá)他的“寫意”情緒,滿足“寧做我”的快感。

米家云山,不畫線條,而是用幽默的水墨橫點,打散了皇家精致華麗的線條,畫家在其中獲得了自由感。非沖口而出的“墨戲”不足以言表,“墨戲”遂成為米友仁繪畫的口頭禪。“戲”本身蘊(yùn)含迷人的自由韻味,是米氏父子為山水定義的“意”的形式。

在這場從工筆院體解放筆墨的文藝復(fù)興運(yùn)動中,“米家云山”在“逸筆草草”的筆墨之間定義了“寫意”的格調(diào),給出了寫意的水墨形式感或者叫樣式,宣喻了士人畫求諸于內(nèi)在精神的藝術(shù)風(fēng)格。

《云山疊翠圖》立軸,絹本水墨,縱115厘米,橫59.2厘米,北宋米芾作,出處不明

在米芾的畫上,“寫意”帶來的個體意志和情緒的“驚艷”,讓我們看到了光的流動!在山水間顧盼云涌,在縱深明暗中變幻不定。“淡漠輕巒”,悄然解構(gòu)了大自然自定義的輪廓,呈現(xiàn)出邊際朦朧的審美印象。

一抹朦朧,它是美學(xué)意義上的形而上造景,表明畫家不僅可以不再順從自然物象的制限,還可以超越并將自然物象打散;以抽象的形式能力,順其水墨的自然自性,自由組合、重構(gòu)并將自然物象升華為審美對象,以堅定的藝術(shù)之心,從自然中獲得自由。米芾甚至以寫意愈發(fā)縱容水墨,“墨戲”帶來了一場審美觀念的轉(zhuǎn)型。

蘇、米二人的寫意里,有一種自由傾向,這是皇家尺度無法衡量的,有一種獨(dú)立的力量,也是院體門墻無法阻擋的。東坡畫竹,已自有格局,難入皇家法眼,而米家云山,就更是一改江山舊范,不以山為主,改以云為主了。當(dāng)然難以入御府收藏,皇家不收大寫意,包括東坡的竹,御府也沒有收藏。但宋徽宗本人卻吸納了寫意表現(xiàn),開始了院體變法。除了他自己的畫風(fēng)外,最重要的變法是把“寫意”制度化,宋徽宗把寫意納入畫院試題, “以詩作畫”。

寫意作為士人話語權(quán)逐漸普遍化、主流化,寫意贏得了話語權(quán)。

3、梁楷在人物畫上“留白”話語權(quán)

到南宋時,“寫意”就像荊浩的水墨山水一樣,被流行為一種繪畫技法,畫面上借助了寫意的自由趣味,但卻翻篇了寫意的原教旨。

南宋初年,在繪畫的政治使命要求下,南渡的畫家們依附于宮廷,又重蹈畫工的傾向。北宋南宋的畫壇,風(fēng)氣迥異,有人說,北宋饒有“士氣”,南宋流為“匠氣”。

魏晉人的自我是崇高的,北宋人的自我是浪漫的。然而,至南宋,士大夫們暫時放下自我,救亡圖存去了,工筆與寫意的根本分歧,似乎也被共同的時艱消弭了。

公元十一世紀(jì),當(dāng)米芾在山水畫中苦苦追求個體自由意志的表達(dá)形式時,全世界的繪畫還在記事階段。作為“寫意”萌芽階段的提煉,米芾提出的“逸筆草草”,雖然來得很“印象”,也很“草莽”,但它已經(jīng)具備了藝術(shù)的抽象能力,創(chuàng)造了“米家云山”的“墨戲”范式,一百年以后,梁楷在人物畫上開始實驗“逸筆草草”,用寫意技法完成了難度最大的人物畫水墨造像。

梁楷用“留白”,給人物畫帶來一次偉大的藝術(shù)轉(zhuǎn)折。留白,是他在人物畫上創(chuàng)造的一種話語權(quán)的表達(dá)。留白是梁楷用撇捺折蘆描的減筆形式畫人物,是一種粗筆的寫意線條,在一氣呵成的變幻莫測中,助他完成簡筆人物畫的新意象。與院體傳統(tǒng)的游絲描、蘭葉描不同,減筆描被賦予一種新的寫意精神。

在中國繪畫史上,梁楷與米芾,皆屬于開創(chuàng)性畫家,他們?yōu)?ldquo;寫意”創(chuàng)造的筆墨表現(xiàn),刷新了那個時代的審美視覺,給體制性的主流畫壇潑來一瀑激情,在反抗院體過于精致的描述性寫實中,來一場表達(dá)個體意志的“印象性”的“寫意”實驗。

梁楷在《太白行吟圖》中表達(dá)“留白”,留給我們的啟示:皈依“留白”是中國審美的宿命,在審美的精神原地,創(chuàng)造話語權(quán),從逸筆草草到留白。

《李白行吟圖》立軸,紙本水墨人物畫,縱80.9厘米,橫30.5厘米, 南宋梁楷作,日本東京國立博物館藏

梁楷的“意”是什么“意”?是“禪意”。禪意又是什么“意”?“留白”。表現(xiàn)人物氣質(zhì)一種前所未有的自由逸格。逸格又是怎樣的格?非要有酒才醉嗎?逸筆草草的快意,同樣醉人,“留白“,才是梁楷的醉格。

《李白行吟圖》,畫法上的較勁與玩世、筆法上的叛逆與諷刺,登峰造極不為過也。“大寫意”與“大留白”,叛逆正統(tǒng),反抗主流。

在南宋,“寫意畫”的文人逸趣已經(jīng)飽經(jīng)風(fēng)霜,被院畫用來作為裝飾性技法之際,唯獨(dú)梁楷似乎完全沉浸在寫意的“原教旨”里無以自拔,以至于“掛金帶”出宮,是他為寫意藝術(shù)保真的自然本性的延展,而并非表演性的行為藝術(shù),遠(yuǎn)離宮廷畫師,走進(jìn)禪林,可以看作是他踐履大寫意的行為藝術(shù),在歷史里寥寥“留白”。

禪宗的思想形式是禪宗公案,通過起話頭和極簡的對話交鋒,獲得頓悟;禪宗思想絕不接受形式邏輯的制約,話頭要“不落言詮”,故常有驚鴻一瞥式的高難度奇思,再以飛瀑跌崖式的“頓悟”姿態(tài),落在日常中,卻又突破常識。換句話說,禪宗以反邏輯的方式談?wù)軐W(xué)問題,它不僅反了常識中的邏輯,還反了形而上學(xué)的邏輯,再以富于審美的詩的形式,觸及語言與存在。作為有效的方法論,“頓悟”、“反常”和“犯上”等禪宗思維方式,似乎更適合代理繪畫藝術(shù)的先鋒性實驗,梁楷的潑墨大寫意就是從這里出發(fā)的,他在禪意中尋找米芾設(shè)定的“逸筆草草”的繪畫目標(biāo),起點就已經(jīng)有了超越性。

因此,我們今天耳熟能詳?shù)乃懸狻⒘舭椎龋踔两┗癁閼T用語,它們在一千年前的出身,是驚艷的,驚世駭俗的,具有開創(chuàng)一個時代風(fēng)氣和觀念轉(zhuǎn)型的偉大意義。話語權(quán)是創(chuàng)造不同的語境,不是等著恩賜,也不是爭奪,奪來的不是你的原創(chuàng),還是在舊框架里重蹈你原來想反抗的舊轍或者覆轍,再入彀中。

二、士人人格共同體的形成

“君子人格共同體”,最早出于西周禮制的設(shè)計,它表達(dá)了公元前二千多年前西周人對理想人格的預(yù)期,與商朝嗜血的神格相比而陡現(xiàn)人文精神的高度,由此奠定了中國人文精神的基礎(chǔ)。而以六藝自律的“士”成為西周人文精神的載體,形成作為社會主流和國家棟梁的精英文化,演變至宋代才有一個社會中產(chǎn)精英規(guī)模化的成熟表現(xiàn)。任何一個正常的社會,都需要“君子人格共同體”。

宋代是一個文教國家而非戰(zhàn)爭國家,是市場社會而非戰(zhàn)場社會。當(dāng)美第奇家族憑借其雄厚的銀行財力,在佛羅倫薩城里,推行城市自治,建立市民社會時,宋代早已通過科舉制,真正向寒門開放,為大量的平民和農(nóng)民,提供了學(xué)而優(yōu)則仕的上升渠道,培養(yǎng)了通過讀書科舉考試進(jìn)入主流的新興階級——中產(chǎn)階級精英。中產(chǎn)精英是士人人格共同體的基石和后盾。

雖然,科舉制創(chuàng)始于隋唐,但因九品中正制的門第遺續(xù),很難真正面向寒門開放。宋代則完全不同,自太祖“杯酒釋兵權(quán)”為宋朝文人政治定調(diào)以后,科舉考試全面向寒門敞開,培養(yǎng)大量文人參政議政,形成以士人為主體的中產(chǎn)階級,不光有足夠的基數(shù),還表現(xiàn)了“共同體”存在的質(zhì)量;除了“修齊治平”賦予他們的家國傳統(tǒng)語境之外,他們還要爭得表達(dá)個體意志的話語權(quán),一個新興的擁有精神內(nèi)涵的階層正在崛起。他們以文藝復(fù)興的方式,在繪畫領(lǐng)域首先實現(xiàn)了審美話語權(quán)。他們制定評估標(biāo)準(zhǔn),主導(dǎo)審美意趣,創(chuàng)造藝術(shù)潮流,轉(zhuǎn)動文明風(fēng)向標(biāo)等等,因此,發(fā)生在中國十一世紀(jì)的繪畫“寫意”運(yùn)動,不僅僅是從晉唐以來皴染繪畫技法的探索,更為深層的意義是強(qiáng)調(diào)個體的獨(dú)立意志以及自我意識的表達(dá)。自蘇米等西園十六士發(fā)起畫壇上的“寫意”運(yùn)動以后,北宋士大夫在繪畫藝術(shù)上的話語分量,很快飚出一個流派。

1、西園雅集是君子人格共同體形成的標(biāo)志

1087年,元祐二年,東坡在京城召集文壇16人雅集,地點是駙馬王詵的宅邸西園。王詵請李公麟繪《西園雅集》圖,米芾作《西園雅集圖記》,畫面以蘇東坡為核心。蘇軾、蘇轍、王詵、黃庭堅、秦觀、米芾等16人,加上侍妾書童6人,一共22人。

《西園雅集圖》長卷(局部),紙本白描,北宋李公麟作,此版為宋摹本。縱47.1厘米,橫1104.3厘米,臺北“故宮博物院”藏

“圖記”將雅集的盛況傳遞出來:“水石潺湲,風(fēng)竹相吞,爐煙方裊,草木自馨,人間清曠之樂,不過于此。嗟呼!洶涌于名利之域而不知退者,豈易得此耶!自東坡以下,凡十六人,以文章議論,博學(xué)辨識,英辭妙墨,好古多聞。后之覽者,不獨(dú)圖畫之可觀,亦足仿佛其人耳。”

“草木自馨”,則是很米芾的自我宣喻。對于獨(dú)立人格,米芾是有自覺的,也是對后來者的希望。

“草木自馨”的美學(xué)意象,與《蘭亭序》傳遞的“快然自足”何其神似?宋代士人,在文化上超越唐范漢制,獨(dú)與晉人神往,從《蘭亭序》到《西園雅集圖記》,悠悠兩文,一脈相承,晉宋精神,格調(diào)若孿。

《西園雅集圖記》表達(dá)了“西園十六士”的共識,也可以說是一篇宣言,是以雅集的形式,發(fā)表的士人轉(zhuǎn)型宣言,從王朝向文化的江山轉(zhuǎn)型,這應(yīng)該是北宋文藝復(fù)興一次具有標(biāo)志性意義的事件。

1087年,哲宗即位后的第二年,即元祐二年,舊黨重掌權(quán)要,西園雅集雖是文人圈聚會,但與時政的偏向也是有關(guān)系的。且不說蘇東坡作為舊黨一派在政治上的影響,僅為士人首宗,他與米芾等倡導(dǎo)的水墨“寫意”主張,以雅集的方式傳達(dá)出來,影響應(yīng)該不小。

宋代文藝復(fù)興,蘇軾是文學(xué)藝術(shù)的代表,王安石是政治思想的代表,而美的代表,則非米芾莫屬,蘇東坡是旗手,米芾提供標(biāo)準(zhǔn)和樣式。

蘇軾在政治上總是個“反對派”,王安石變法他反對,司馬光反王安石變法他也反對,因黨派之爭,一貶再貶,流離一生,所幸他的使命不在政治而在文藝。宋代文藝運(yùn)動需要有個巨人,他就應(yīng)運(yùn)而生了。當(dāng)他腳踩政治與文藝兩只船時,兩船則各有所求,政治要集權(quán),文藝要自由,因此,他很囧;當(dāng)他放棄政治,只在藝術(shù)里行船時反而如魚得水。

政治要集權(quán),文藝要自由,蘇軾卻跑到政治那里去要自由,巨人就在這兩邊受難。米芾不是巨人,無法分享巨人的苦難,他只要守住自我的個體性,待在藝術(shù)的獨(dú)木舟上,任藝術(shù)的靈性劃槳搖櫓,這是他對自我的定位,他堅守藝術(shù)與政治的邊界,無論怎么“癲”,也不會跑到政治里面去翻跟斗。他脫離了科舉,能做自己,他既沒有同學(xué),也沒有座師,更沒有把“修齊治平”的家國情懷寄托在一份薪水里,當(dāng)然也沒想在仕途上憧憬燦爛的未來。他沒有兩院“院士”頭銜,也就沒有門戶、山頭、派系的煩惱,以及院體習(xí)氣的約束,在體制內(nèi)自覺邊緣化。他很充實,活在水墨里。

一名真正的藝術(shù)家應(yīng)該嫉俗如仇,米芾認(rèn)為人格應(yīng)該不俗!

米芾認(rèn)定的“俗氣”,是什么樣的“氣態(tài)”?

第一,為“衣食所仰”、飯碗所托的繪畫。第二,為奪人眼球的用“巧”,以“巧”為繪畫的目的。第三,也是最關(guān)鍵的,繪畫不為表達(dá)自我的“意”,而是代他人立言。此“三點”正所謂北宋畫院的氣格,為君子人格共同體所不齒,所以才有士人“寫意”畫派的逸格湍興。士人寫意派若不出,奈藝術(shù)蒼生何?

集權(quán)制下,士人如何生活,是把一切都綁定在權(quán)力機(jī)制上,還是給自己留有一個自我的空間?這樣的問題,到北宋迎來了一個節(jié)點。由于文人政治以及科舉制向寒門開放,士人作為一個獨(dú)立階層開始明晰起來,除了傳統(tǒng)王權(quán)主義“政治正確”的語境外,他們也需要自己的表達(dá)語境和話語權(quán)。于是,在與王權(quán)無關(guān)的話題中,在自己的精神生活中,他們需要有一座自我的江山。這一需要標(biāo)志著北宋士人對人格共同體的自覺,在自我的江山、文化的江山、藝術(shù)的江山中自存。

以蘇、米為首的宋代文藝復(fù)興群彥,他們對藝術(shù)的內(nèi)在追求,注定要越過缺少自由魅力的盛唐,而直接進(jìn)入不那么盛世的魏晉,因為魏晉人的“寧做我”,才是士人知識分子的人格標(biāo)配。

2、士人共同體的人格表現(xiàn):

第一,在文藝復(fù)興中復(fù)興魏晉風(fēng)骨的“寧做我”;

第二,“寫意”表達(dá)自我,實現(xiàn)自我;

第三,拋卻政見的“共和”氣質(zhì)。

第一,寧做我,魏晉名士富貴不能淫,威武不能屈,玉朗朗燦若星河,有嵇康“越名教而任自然”,王羲之“適我無非新”,王子敬“人與山川相映發(fā)”,殷浩“寧做我”,陶淵明則最終選擇了在桃花源的東籬下,細(xì)細(xì)打磨他的特立獨(dú)行。

諸如此般等等,每一份靈魂的精致呈現(xiàn),都啟迪了宋人文藝復(fù)興的靈感。他們是一群生活在魏晉時代的宋代名士,又是一群生活在公元十世紀(jì)以后的魏晉名流,精神銜接竟如此有趣。

追慕“晉風(fēng)”。蘇軾走的是陶淵明一路,從陶淵明的詩到桃花源的宋樣式;米芾走的是王羲之一路,從王羲之的字到“人與山川相映發(fā)”的水墨意趣;都堅持了魏晉風(fēng)度的“寧做我”,形成了個體人格的自由的款式。蘇軾灑脫,變成了蘇東坡,米芾癲狂,人稱“米癲子”。

他不追逐意識形態(tài)的評價體系,也不趕時髦政治立場的站隊,他只相信他自己超越政治的審美眼光。

此外,在這個人格共同體里,還有李成的人格,那種寧學(xué)戴逵碎琴,也不為權(quán)貴做繪畫的弄臣,真一個孤傲的巾生范兒。范寬對大自然完美的卑從,對藝術(shù)完美的卑從,使范寬放下了自我意識。無我也是一種人格。

第二“寫意”,也是士人人格的標(biāo)配。宋人開始自覺于“寧做我”的繪畫表現(xiàn),在筆墨中追求“寫意”的內(nèi)在體驗,在“寫意”中踐履“寧做我”,與魏晉人共享“寧做我”的精神逸趣,在北宋的巔峰時代,形成“士人畫”流派,在寫意中形成士人人格共同體的獨(dú)立表達(dá),將“寫意”的繪畫語言彌散到了整個古代東方世界,這一流派發(fā)展到元明,被稱為“文人畫”。畫有畫風(fēng),也有畫格;風(fēng)格,風(fēng)是形式,格是精神,是士人人格在繪畫中的顯現(xiàn)。

在文藝復(fù)興魏晉人的獨(dú)立精神中,這一士人群體,繼承了魏晉人惟迎合自由,討好自我的沖動與幽默。

第三,拋卻政見的“共和”氣質(zhì),士人人格共同體在寫意上達(dá)成共識,與皇家院體分庭抗禮,但不是對峙,而是共和。

整個北宋,藝術(shù)風(fēng)氣是多元的。從宋神宗熙寧、元豐到徽宗宣和年,共有57年,這段時間是北宋文藝復(fù)興最輝煌的時代,士人畫借光文人政治的興起而小有氣候,與畫院主流相對的比較語境已經(jīng)鮮明,新的審美詞匯紛呈,帶來觀念的轉(zhuǎn)變。政治也試圖將山水畫納入國家的公共教化彀中,“寫意”派則更多關(guān)心自我的山水,回歸山水畫原教旨,擺脫權(quán)力和教化的異化,在這一過程中,國家權(quán)力的直接參與保持了對藝術(shù)的克制與積極支持。

1103年,可以說是中國歷史上綜合指標(biāo)的穹頂,也是宋代難以突破的天花板。這一年,是宋徽宗崇寧二年,米芾53歲,徽宗21歲,登基已三年。

皇帝正值美少年,英姿勃發(fā)好年華,政治上,他沒啥想法,藝術(shù)上,他不僅自成一家,而且成為了最大的贊助者,不輸于美第奇家族。皇帝的優(yōu)勢畢竟無與倫比,他能在制度安排上,為藝術(shù)家分得一杯羹,更何況他制定的文藝方針和文藝路線,還不是為政治服務(wù)的,而是為藝術(shù)而藝術(shù)的,故此時代,留下了一批千古絕唱的藝術(shù)品,他自己的作品也在其中。

他將米芾調(diào)回京,做他的太常博士、書畫學(xué)博士。米芾很率性,他不愿為皇家畫院所豢養(yǎng),但可以與宋徽宗在藝術(shù)上實現(xiàn)拋卻政見的共和。

北宋,士人詞、士人畫、士人文學(xué)藝術(shù)家們因文化藝術(shù)滿帆而浩瀚為時代的主流,連皇帝也要側(cè)目他們的風(fēng)向,甚至與之共鳴,并加入其中。《千里江山圖》的青綠山水與米家云山雖然是完全不同的兩種畫風(fēng),但潮流是士大夫化的,面對聳立在北宋藝術(shù)山頭的米家云山,徽宗并無不適感,反而激賞米友仁獻(xiàn)上的《瀟湘奇觀圖》,委任米芾做他的書畫博士,想必欲借助米芾的藝術(shù)思想帶動皇家畫院里的“館閣體”畫家們,當(dāng)然米芾也并不完全排斥著色山水,可見,北宋人懂得共和的品位,他們共和得很有格調(diào)。

北宋的風(fēng)氣,塑造了蘇東坡可供審美的人格樣式,以他為精神領(lǐng)袖,才有“人格共同體”的聚玉成璧。元豐年間雖黨爭激烈,但少有突破人格底線以至于肉體消滅的反人類行為,反而在驚濤浮沉之后,再現(xiàn)了拋卻分歧的彼此審美。“從公已覺十年遲”,便是蘇東坡發(fā)自肺腑地審美王安石。作為宋代士人“人格共同體”的象征和凝聚力的源泉,蘇東坡的人格被普世化為共同體的“人格”底線,他的人格影響力,提高了整個中產(chǎn)階級的道德標(biāo)準(zhǔn)與格調(diào),贏得普世的擊掌。

自黃州歸來,蘇軾理解了王安石,兩個偉大的思想者,政見雖有不同,但他們的精神卻在超越政見的審美境界上和解了。米芾作為“局”外人,能以超越政見的美的眼光,打量他所追隨的兩位仰之彌高的長者,并見證了他們的精神從“套中人”向“局外人”蛻變的歷程,實乃米芾之幸運(yùn)。

王安石逝世,哲宗命蘇東坡代寫悼文,也代表了一種傾向性,表明宋代社會對士人“人格共同體”的普遍認(rèn)同與擁躉,以至于被后世盛贊的“宋代士人社會”,也多半來自士人“人格共同體”的啟示。

3、人格共同體任何時候都不可缺席

這是一份歷史啟示錄,啟示我們更多關(guān)注士人社會或士人在社會中的地位,并非僅僅取決于頂層設(shè)計的寬容與雅量,而是士人“人格共同體”的自塑能力。一個健康或健全的社會,需要“人格共同體”的引領(lǐng),作為社會的中間階層或中產(chǎn)階級,如果沒有負(fù)責(zé)任的、或者根本沒有能力,塑造一個“人格共同體”,只是單純地追求話語權(quán)、爭奪話語權(quán)、以及用話語權(quán)實現(xiàn)各自的功利訴求,卻缺乏人格建設(shè)作為底線的保證的話,那么這一龐大的精神體面對社會倫理缺失的同時,也會碎片化為人性的散落姿態(tài),而被社會拋棄在無底線上。

關(guān)于人格底線,“常識”以為,應(yīng)該在常識上設(shè)置“底線“,我不認(rèn)可。常識是最低底線,而且常識屬于認(rèn)知范疇。一個社會的底線值,不在于認(rèn)知,而在于審美,而人格才屬于審美。

當(dāng)我們過分強(qiáng)調(diào)常識時,常識就是我們的盲點。

以常識還是以人格為底線,結(jié)果或許不同。以常識為底線,是認(rèn)知的最低標(biāo)準(zhǔn),從最基本的人性出發(fā),依賴于經(jīng)驗性的判斷,雖然保持了人性的尊嚴(yán),但其中潛伏著認(rèn)知固化的危險,而且很容易迷失在烏合之眾的廉價流量上,殊不知“烏合之眾”正是集權(quán)制下的精英福利。以“人格共同體”為底線,具有超越性的升華期待,誘使人性皈依形而上的精神祈向,底線的高度就會落在精神向度上。

“人格共同體”不需要高深的理論,但需要士人的倫理襯托,為社會提供審美或引項趨之的目標(biāo)。正如蘇東坡與王安石的不同(王安石做不了精神領(lǐng)袖),前者可以作為人格共同體的精神領(lǐng)袖,后者是可供觀瞻的個體獨(dú)立的思想標(biāo)本。在同一個“人格共同體”里,才能堅守共同的底線,作為社會的中堅,扶持著一個具有“人格”審美能力的社會。因此,“宋代士人社會”的根本,是建筑在士人自身的“人格共同體”的自塑能力上的。

具有“人格”審美能力的時代不會變形或毀型,他們不會沉浸在整體非理性的擴(kuò)張上,而更多傾力于審美的度量中,在自信又有節(jié)制的氛圍里保持文明的身段。美的本質(zhì)是真善,簡單而平凡,它們被哲學(xué)從人性中提取出來,以形而上的普遍法則升華為人格底線。若一個社會能與具有超越性的人格底線保持不斷接近的狀態(tài),就會是一個啟人向上、誘人回歸內(nèi)在的、具有美學(xué)風(fēng)格的、以中產(chǎn)階層為責(zé)任人的社會。

個體人格和個人權(quán)利是兩個向度,前者,追求自由自在,沒有在法權(quán)上去確認(rèn)個人權(quán)利的自由,只在個體人格上追求自由。

明末有心學(xué)家何心隱提出過“師友”作為士人知識分子人格共同體,他認(rèn)同五倫中的最后一輪,天地君親師的師,其他都是人與人的自然倫理關(guān)系,無法選擇,只有師友可以選擇。

其實,講人格古已有之,孟子大丈夫人格,莊子特立獨(dú)行的人格,但沒有形成“人格共同體”,知識分子精英階層,到了宋代,以蘇東坡為首在文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域,首先實現(xiàn)了士人知識分子“人格共同體”。

三、向士人人格共同體靠攏

中國歷史上如果說有一個文人政治的好時代,那就應(yīng)該是宋代了,它至少實驗并實現(xiàn)了文人政治。南宋遭滅朝重創(chuàng),那種以蘇東坡為代表的士階層被打散,被打懵的畫家們,重又回到宮廷的庇護(hù)下,重拾“待詔“身份以及接受命題作畫的工匠節(jié)奏。

時代變了,風(fēng)氣也變了,在《西園雅集》中呈現(xiàn)的士人精神共同體在南宋畫壇上失蹤了,南宋畫壇或終其一代都沒能成就諸如以“西園十六士”為時代符號的畫家群體。

“殘山剩水”淪為南宋山水畫的胎記,宋畫格局,也隨著國土喪失而縮減了。潛意識里的“殘山剩水”,因南北對峙以及主戰(zhàn)與主和兩陣的殘酷之爭,沉淀為時代的隱痛,如薄暮晚煙在山水畫里彌散。

1、南宋畫壇失蹤的群彥

南渡以后,畫家們的地位很低,又沒有畫院可去,基本淪落為依附性的隱形群體。從辛棄疾看,南宋士人人格共同體開始流散,沒有精神領(lǐng)袖,有的是集權(quán)制下的人格分裂和猜忌。歸正人的提出,敗筆。朱熹就看不上陳亮和辛棄疾,辛棄疾殺伐之氣,陳亮和辛棄疾的英雄氣概不入朱熹法眼,他也看不慣蘇東坡。

在“家天下”的秩序里,家仆式的慣性思維,向來訓(xùn)練有素。一切正義,皆圍繞以家長為核心確立的既定秩序。這種思維培養(yǎng)不出政治家的視野、心胸、風(fēng)度以及智慧,只會培養(yǎng)以家長為圓心的半徑心胸和半徑眼界。不管他們對朝廷有多么忠孝;不管他們多么擅長宮闈智慧,他們本人的心態(tài)以及倫理習(xí)慣都是家仆式的;他們大多熟練家仆式的狡詐,但那并非政治家的智慧,而對北人南投的懷疑和歧視,才是王權(quán)治下的正常邏輯。

在“歸正人”提法正當(dāng)化兩年后,辛棄疾開始在江西上饒修筑帶湖莊園以明志。明什么志?當(dāng)然是歸隱之志。他不能像岳飛那樣還未踏上“賀蘭山闕”,便出師未捷身先死,他要把帶湖莊園修得像桃花源,表明他已經(jīng)沒有岳飛那種武將雄心了,他要向文人轉(zhuǎn)型。

以歸隱自囚,空嘆“殘山剩水無態(tài)度,被疏梅,料理成風(fēng)月”。無論辛棄疾,還是陳亮,抑或朱熹,都難以成為像蘇東坡那樣的人格領(lǐng)袖。

2、隱蔽的王孫畫派

用北宋形成的“寧做我”的“寫意”人格精神,作為藝術(shù)批評的價值坐標(biāo)看南宋,還是發(fā)現(xiàn)了一支不可忽視的繪畫流派。

研究宋畫譜系,才發(fā)現(xiàn)在院體畫和士人畫之間,還悠游著這樣一支王孫畫流。

向士人“人格共同體”靠攏,幾成宋代共識,也是宋朝開國的國策,由于向文治傾斜,終宋一代都呈現(xiàn)出對士人相對寬松的氣氛。相反,對宗室子弟們則格外提防,宋初就有詳細(xì)的規(guī)定,宗室子弟只能任職虛銜,除了向士人“人格共同體”靠攏外,他們不能亂說亂動,如不能出京城,不敢顯露家國抱負(fù),只好將士人對天下觀的理想沖動和才華轉(zhuǎn)移到詩文書畫上,才是最好的選擇。如宋徽宗、趙令穰、王詵等皆一時書畫大家。就這樣,“夾生”的宗室皇族子弟們,皆在書畫上實踐他們的理想,形成了一個王孫美學(xué)流派,雖然并非自覺聚攏,但也不是盲目滑行,有幸于時代共識的引導(dǎo)。

宋代王孫們,受現(xiàn)實政治環(huán)境的擠壓,不僅僅生活在一種價值認(rèn)同傾斜于士人共同體的環(huán)境里,關(guān)鍵還處在這樣一種人格境界的耳濡目染中,敦促他們的精神向上超拔,向士人共同體靠攏。

他們在院體和士人畫之間,開創(chuàng)了向“士人人格共同體”靠攏的保守主義畫派,從宋太祖六世孫趙令穰到十一世孫趙孟堅,從青綠寫意山水到水墨春草,完成了從院體畫到士人畫的過渡,最終定格了文人畫的范式,在南宋末年翹楚畫界。

王孫畫派是我的一個新發(fā)現(xiàn)和新提法,它來自一本書的啟示。南宋人鄧椿是個有使命感的畫家,他在《畫繼》,緬懷來自彼時以蘇、米為首的士人人格共同體,與他身處南宋“殘山剩水”的院體小景、以及“寫意”正在失去它的士人精神時,審美以蘇米為首的北宋士人“人格共同體”,并以此為標(biāo)準(zhǔn),觀照和品評收集了219位畫家具有人文精神的作品。

從書中記載來看,219位畫家群像,上溯自1074年,正值宋神宗改革最酣的熙寧七年之際,王安石被罷相,蘇東坡、米芾亦不在京城,但士格精神已漸成披染之勢,《畫繼》通篇皆為所染,推崇繪畫表達(dá)士人精神,才是本書的出發(fā)點。《畫繼》下限至1167年以前即孝宗年間。

《畫繼》開篇,便設(shè)“特立軒冕、巖穴二門”。“軒冕”,指朝服累冠治國平天下的士人,“巖穴”,即歸隱之高士,這兩類人士構(gòu)成中國士人“人格共同體”的主流成分。他以為,無論出仕還是辭祿,無論入世還是出世,他們被社會認(rèn)同的價值,就在于自帶社會人格再造之責(zé)任,所以他們作為繪畫藝術(shù)的創(chuàng)作主體,作品才能傳達(dá)出滋養(yǎng)社會的美學(xué)精神。

“軒冕才賢”與“巖穴上士”,即以蘇軾、米芾等為首,《畫繼》的體例,大體圍繞著這兩類群體價值觀念和美學(xué)趣味進(jìn)行分類結(jié)構(gòu)的,顯示了鄧椿的使命感。

此外,鄧椿還提到“侯王貴戚”類,主要談趙家皇孫。

作為中國第一家庭,他們想組多大的群都不愁沒有子孫跟進(jìn),但是,組一個畫家群能成立嗎?偏偏趙氏王孫就給了鄧椿一沓信心,他在梳理一沓王孫畫家時,發(fā)現(xiàn)具有繪畫專業(yè)藝術(shù)水準(zhǔn)的王侯貴戚們,足可以組團(tuán)再建一個“皇家畫院”,把他們歸為一類,一點也不單薄,而且他們大多藝術(shù)稟賦厚實,才華在各自的作品中異彩紛呈。這個家族幾乎為純一色的書畫藝術(shù)家。如果說做帝王是身不由己的被中彩,那么趙德芳的子孫們則更多出于自覺,為克服王朝的陰郁而走向了藝術(shù)。

宋徽宗就是這樣一位天才藝術(shù)家,繪畫界的王者;同時,他還帶出來一支在中國繪畫史上舉足輕重的王孫畫派。

宋代是士人社會,整個社會的評價體系就建構(gòu)在對“士人人格”的審美之上,王孫們也嗅到了來自士人“人格共同體”的芬芳,自覺不自覺地向士人靠攏。

趙家王朝管束王孫的經(jīng)營理念,意外地頗富遠(yuǎn)見,王孫子弟們盡可能不理朝政,盡可能避免宮斗,而將興趣投向悠游于藝,即使天翻地覆的靖康之變,可哪一次改朝換代不是天翻地覆呢?渡盡劫波的王孫,還可在藝術(shù)里保持體面和尊嚴(yán),他們更多地認(rèn)同自身的藝術(shù)家身份。

如何向士人“人格共同體”靠攏?適逢北宋士人“寫意”濫觴。

3、在淡淡的青綠山水上寫意

首先,王孫們想給精致而又工筆化的皇室生活加一個寫意的布局,在華貴的設(shè)色旁添一抹水墨,引一股輕風(fēng)吹皺嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木€條,還要給現(xiàn)實的畫面一團(tuán)溫暖柔和的光,放松緊繃或不得不端拱的宮廷姿態(tài)。

其次,怎樣借助青綠設(shè)色表達(dá)難以言喻的自我寫意?王孫們并沒有打算徹底放棄烙印在他們心靈底色的青綠,而是從裝飾性的濃郁退到表現(xiàn)性的淡然,他們在青綠著色上直接寫意,用淡設(shè)色的皴染消解了皇家無處不在的金碧青綠,在心靈的“青綠”和精神的“寫意”之間,將王孫的心靈和士人的精神重疊在一幅畫上,相看兩不厭的“新青綠”意象。

士人畫要消解金碧山水,王孫們則在向士人人格共同體靠攏時,折中了兩者,消解金碧保留青綠還要去掉濃艷,淡設(shè)色青綠。

新舊的不同在于,院體以金碧青綠為裝飾性的主色調(diào),而王孫派則以淡綠皴染為寫意底蘊(yùn)。就這樣,王孫們將母體漸漸疏離為背景,這種帶有淡淡憂傷的典雅,來自對“水墨表現(xiàn)”的妥協(xié)。不妥協(xié)是對皇家藝術(shù)保守主義致敬的姿態(tài),妥協(xié)是對士人繪畫精神的臣服。

作為“寫意”所要表現(xiàn)的自我,早已被各種社會關(guān)系馴化成“非我”,藝術(shù)的使命是將它們還原并表現(xiàn)出來,這就是宋代士人追求“寫意”的價值,王孫們也許體驗更深刻。

在批評家筆下,老師蘇東坡,每當(dāng)見到趙令穰展示他的山水作品時,便會無比同情地嘲笑他:“此必朝陵一番回矣!”戲他的山水小景,不過是朝拜皇陵的沿途風(fēng)景而已。不過,他的作品被米芾譽(yù)為“小軸清麗”,在皇城里內(nèi)卷成山水畫的“青綠小景”樣式。

趙令穰是蘇東坡的學(xué)生,本身就說明了靠攏問題,拜士人人格之首為師,他在青綠山水小景上寫意,而且全程都在降解,降解唐朝李家父子的金碧山水,降解荊浩的理想崇高,逐漸接近米芾,在向?qū)懸饪繑n之際,在青綠小景中,找到了屬于王孫自己的命運(yùn)。

宋人的審美,不刮烈風(fēng),不閃電霹靂,不非此即彼,而是涵容的,優(yōu)雅的,底線在于可供審美的,這也符合知識分子人格的“共和”氣質(zhì),這些品格都在《湖莊消夏圖》中呈現(xiàn)了。

在向士人人格共同體靠攏之際,王孫們不用水墨,而是直接在青綠上寫意,帶著一種新生的沖動,形成了一個不同于院體和士體的“王孫畫派”。

從王孫向士人身份轉(zhuǎn)型,從工筆向?qū)懸庥^念轉(zhuǎn)變、從金碧設(shè)色向淡染青綠的畫風(fēng)轉(zhuǎn)換,一切似乎都輕而易舉,看不出心理落差?也看不到任何觀念沖突的蛛絲馬跡?

4、春草憶王孫

向“士人人格共同體”靠攏,最徹底的趙孟堅。他創(chuàng)作的“墨蘭圖”、“水仙圖”和“松竹梅三友圖”,第一次給出了一種象征“士格”的審美樣式和審美體驗,將人們從花草之美中所產(chǎn)生的春之想象轉(zhuǎn)移到人格之美的高境上。這位王孫公子用水墨將他的“士格意志”,直接寫在“松竹梅蘭水仙”的草本上,賦予“草格”以君子人格的道德寓意。

《墨蘭圖》長卷,紙本水墨,縱34.5厘米,橫90.2厘米。南宋趙孟堅作,北京故宮博物院藏

在向士人人格趨近的過程中,在花草的秉性、花草的姿態(tài)上,他發(fā)現(xiàn)了君子人格的前世與今生,用花草與他的人格共砥礪。

朱熹老夫子喊了那么多年的“格物致知”,其實并非認(rèn)知上的焦渴,而是道德強(qiáng)迫癥,他要“格”出“物”的道德屬性來,抽象為君子修身自律的戒條,把善惡強(qiáng)推給物性,卻喪失了審美的調(diào)性,壓抑人性。其實,中國歷史上,有一種審美的活動似乎更擅長“格物”,諸如莊子“神與物游”,王獻(xiàn)之與山川相映發(fā),都帶有宇宙意識的美感,升華人性。

趙孟堅最癡迷于米芾的藝術(shù)人格,甚至坐臥行次皆模仿米芾,他與松竹梅蘭水仙相映感發(fā),格出了水墨“寫意”里的、一個君子人格共同體的樣式。

趙孟堅第一次以水墨定格了春草的人格審美意象,由傳統(tǒng)花草象征祥瑞轉(zhuǎn)換為象征君子人格。借詠物以自況,因?qū)懸庖允銘眩晕翼频Z,關(guān)注自我人格的成長和審美的格調(diào),花草在畫家筆下成全了以文學(xué)趣味烘托君子人格的審美氛圍。至此,梅蘭竹松以及水仙,被賦予了人格的美學(xué)想象。

繼山水之后,春草也成為士人人格共同體的一員了。從此,春草不僅是趙子固的自畫像,也是“君子人格共同體”的自畫像。士人寫意畫,從山水到人物花鳥,再次實現(xiàn)人格自塑。

趙孟堅是“士”,是王孫兼畫家的士。他的轉(zhuǎn)型,代表了一種王孫落寞的路徑,卻在士人畫中獲得了救贖。這一心路歷程,是王詵、趙令穰祖孫以及之前的王孫畫家們所沒有經(jīng)歷過的命運(yùn)恩賜,晚生的他卻意外地收獲了時間所給予的苦難紅利。

經(jīng)歷磨難之后,趙孟堅才真正完成了由王孫向士大夫的轉(zhuǎn)化,再從士大夫轉(zhuǎn)化特立獨(dú)行的藝術(shù)家。

京公網(wǎng)安備 11010802028547號