談炯程/文

V.S.奈保爾的《我們的普世文明》,匯集了他一生中最重要的游記文章,范圍涵蓋從印度到非洲,再到南北美洲的大半個世界。不同于一般游記,這是一本行走之書,但每一篇文章卻都厚重、稠密如同糖漿,深深地切入社會、歷史的現(xiàn)在進行時。即使不了解他書寫的事件,也能感受到他描繪的困頓與失望,如同黏在腳踵上的影子一樣,時不時想要絆倒我們。這本書里,不存在一個抒情式的觀察者,一個恰爾德·哈羅爾德,在山與海的抱韻中尋找救贖。第一人稱“我”仍然會被使用,但附著其上的海藻一般的日常卻被沖刷干凈,留下常常顯得十分強硬的判斷,宣示一個個社會的失敗與被禁錮其中的人的虛無。

誠然,我們生活在全球化的時代。奈保爾也曾說過:“一度非常僻遠(yuǎn)的主題已經(jīng)不再僻遠(yuǎn)。”但差異本身就是一種商品。我們所要逃離的生活,可以被打包并重組成另一種商品,重新出售給我們。去吃一家非洲特色或者加勒比特色的KFC,這些食物就像一些改換拼法的英文單詞,服膺于同樣的消費語法。所以,在全球化、去中心化的時代,關(guān)于風(fēng)景的、美文式的游記文學(xué)就變得可疑了。與此相反,奈保爾以自由記者與小說家的身份,緩慢而笨拙地、像古文字學(xué)家一樣爬梳這些社會的機體,其結(jié)果就是這一本厚重的書,不是一份學(xué)術(shù)報告,而是透過即時的、在地的觀察,直刺入所有時代的人類共通的生存困境。

被遺忘的島嶼

讓我們從一個意想不到的地方出發(fā),圣基茨這個加勒比島國,從來都不為大多數(shù)人所知,在地球儀上,它的領(lǐng)土比掉落在地毯上的餅干屑還要細(xì)小,而它的名字只能在附注中找到。奈保爾1969年來到這個小國時,它正經(jīng)歷一場分裂。彼時,這個原本有三個島嶼的迷你聯(lián)邦失去了它三分之一的領(lǐng)土,而那離開聯(lián)邦,帶著3000人口短暫獨立的安圭拉島,不久又被英軍重新占領(lǐng),成為英聯(lián)邦屬地。

的確,這也是政治,包含一切歷史正劇的元素:起于寒微的領(lǐng)袖、黑權(quán)運動、獨立抗?fàn)帯⑼鈬肭帧⑼稒C者、建設(shè)者,英雄與小丑、尊嚴(yán)、潰敗……但卻是在后殖民主義殘景中上演的木偶劇般的政治,最終,我們看到的是辭典里的一小行字,顯示屏下幾粒吝嗇的熒光點。

同樣的境況也出現(xiàn)在那些曾是殖民地,卻意外獲得了一個國家的島國。奈保爾形容毛里求斯是護士之國,因為在這一小塊土地上,人們看不見整個世界,只能看到如戒指一般環(huán)抱他們的沙灘和在老虎機上的賭客們。年輕人唯一的出路,就是去西方發(fā)達(dá)國家當(dāng)護士。

歷史的浪潮拍擊到這些島嶼時,就會變成淤泥一般的現(xiàn)實:童子軍般的烏托邦實踐。在奈保爾的故鄉(xiāng)特立尼達(dá),黑權(quán)運動最終淪為一場謀殺。邁克爾·X——顯然,他的名字來自美國黑權(quán)運動家馬爾科姆·X,但不同于這位偉大的前輩,邁克爾擁有的舞臺只是小小的特立尼達(dá)。馬爾科姆·X早年提倡暴力抗?fàn)幣c黑人優(yōu)越主義,曾經(jīng)譏諷馬丁·路德·金是討好白人的湯姆叔叔。但隨著他理路的深入,他逐漸體悟到寬容、平等與承諾的力量并反對他曾大力鼓吹的種族理論,轉(zhuǎn)而尋求與馬丁·路德·金合作。正是由于他生命最后時刻的轉(zhuǎn)變,使他成為黑權(quán)運動史上的悲劇英雄。1965年,他在一場演講中遭昔日教友暗殺,身中21槍而亡。

邁克爾·X最后的人生軌跡,與之相比,就像一部用手持DV翻拍的院線電影,多出了些需要被裁剪的黑暗,也多出了些爆米花與咳嗽聲。他本是一個來自特立尼達(dá)的海員,因為擔(dān)任了馬爾科姆·X訪英時的導(dǎo)游,而被英國記者誤解為馬爾科姆的“兄弟”,因此聲名遠(yuǎn)揚。奈保爾在長文《邁克爾·X與特立尼達(dá)黑權(quán)運動謀殺案》中稱他在來到倫敦之后才成為黑人:“他既不是美國黑人,也不是西印度群島黑人,而是來自特立尼達(dá)的紅皮膚男人,他裝扮成漫畫版的美國黑人,表演給英國觀眾看。”

1967年,他被卷入一場滑稽的訴訟。他被英國政府以違反“種族關(guān)系法”的名義起訴,因為邁克爾在雷丁的彩虹廳演講時,談到了他對1958年諾丁山種族騷亂的看法:“我看到白人野蠻人在街上踢黑人婦女,黑人兄弟逃跑。如果你看到一個黑人女子落入白人手中,立即殺了他。”而這所謂的“種族關(guān)系法”原本旨在保護英國的黑人和亞裔免受歧視,如今卻被用來保護白人。邁克爾為這句話付出了一年徒刑的代價。1971年,他在家鄉(xiāng)特立尼達(dá)建立了一家黑人公社。但第二年二月,這家公社卻遭焚毀。警察在廢墟中發(fā)現(xiàn)了兩座墳?zāi)梗渲杏泄绯蓡T約瑟夫·斯凱里特和蓋爾·本森的遺體,確系為其他公社成員所砍殺。

一個國家的誕生與失敗

人們執(zhí)著于舊日“美好時代”的阿根廷,就像他們癡迷伊娃·庇隆的遺體:那個沒有了骨骼,以蠟代替血,一日日地萎縮、塌陷下去的軀殼,正可以作為這個國家的象征。19世紀(jì)70年代至20世紀(jì)初,在無垠而富饒的草原上,以農(nóng)牧業(yè)為核心,依托背后巨大的國際市場,剛剛通過一場種族滅絕式的沙漠征服吞下大片領(lǐng)土的新生的阿根廷,在43年內(nèi)保持著6%的經(jīng)濟增速,1914年其人均GDP甚至超過當(dāng)時的德國、法國與意大利。

奈保爾游歷的現(xiàn)代阿根廷,卻是混亂、危險而迷惘的,甚至作家本人,都差點被當(dāng)成游擊隊員處決。那是1977年3月的一天,軍政府與游擊隊之間的“骯臟戰(zhàn)爭”已進入第二個年頭。那天,奈保爾在阿根廷北部的薩爾塔古鎮(zhèn)暫住,正乘坐巴士前往胡胡伊游覽,過省界時遇上警察查證件,但他把護照放在了薩爾塔的酒店里,又因為他那一副黑社會臉,被警察帶進了警哨盤問。但那是阿根廷北部,一個與從歐洲搬過來的布宜諾斯艾利斯相比更具殖民地色彩的地方,在燠熱的原始森林與舊日西班牙帝國交匯處,生出如同結(jié)核般的市鎮(zhèn)。印第安人住在那里,那里少有“發(fā)達(dá)國家”的痕跡,甚至電話也很少能打通。經(jīng)過噩夢般的等待,警察終于接通了首都的電話,確定任何一份游擊隊名單上都沒有V.S.奈保爾這個人。

至于那些游擊隊員,奈保爾引用了一位見證人的話來形容他們:“他們反對美國。但其中一個在一家美國公司任高層。他們?nèi)烁穹至眩挥行┤似鋵嵅恢雷约菏钦l。他們把自己看作是某種漫畫書上的英雄。白天是辦公室里的克拉克肯特,晚上是帶槍的超人。”我們離20世紀(jì)這個極端的年代已經(jīng)太遠(yuǎn),難以理解那橫行街頭的殺人汽車、公然以綁架等罪行迫使大眾噤聲的軍政府,以及那個年代阿根廷人對酷刑的癡迷。無論左派、右派都將政治作為戰(zhàn)爭的延續(xù)而非相反。人民的酷刑即是正義,軍政府針對人民的酷刑則不可忍受。

自從胡安·庇隆提出不同于資本主義與共產(chǎn)主義的“第三位置”,而他的夫人伊娃·庇隆又以民粹主義加固了這一阿根廷本土的意識形態(tài)以來,所謂庇隆主義就成了左派與右派的大雜燴。正是他們,第一個庇隆時代的遺腹子們,呼喚著胡安·庇隆的回歸:作為一個符號,作為歷史的一次陣痛般的反復(fù)。1974年,庇隆在他的第三個總統(tǒng)任期上去世。此后,這個國家落入一個又一個軍事獨裁者之手:從魏地拉到加爾鐵里。最后,馬島戰(zhàn)爭的失敗和觸目驚心的通貨膨脹,敲響了獨裁政權(quán)的喪鐘。但那個舊日的阿根廷,博爾赫斯詩中的國家,卻再也無處尋覓,或許它從未存在過,就像一次持續(xù)百年的幻肢痛。

航向未來的方舟

無論是關(guān)于故鄉(xiāng)特立尼達(dá)的報道,還是對曾旅居過的阿根廷鞭辟入里的分析,盡管都十分厚重,卻也只是這本大書中的一小部分。奈保爾敏于觀察,并且有以清晰、古典的文風(fēng)對一個社會、一個國家進行總體判斷的勇氣。當(dāng)然,我們不能以學(xué)術(shù)著作的嚴(yán)肅性要求他。這些文字可以構(gòu)成一個來自加勒比島國的漂泊者的心靈圖景。因為文學(xué)在他那里,是一種讓他沖破如蛹一般包裹自己的島嶼的力量,這力量迫使他航向普適的人道主義,但同樣也讓他處在某種被連根拔起的狀態(tài),他焦慮于找不到真正容納自己的土壤,這份焦慮轉(zhuǎn)化為他的一部部小說、游記與新聞報道。那個小地方仍是他血液里的東西,困擾他、束縛他,所以他不斷地要到更大的世界里去,從他的小島到倫敦,再到世界,他的人生與他的寫作,就是反復(fù)地成為異鄉(xiāng)人。

他不斷描繪第三世界種種政治衰敗的細(xì)部,勾勒出如蛛網(wǎng)般綿密的暴力網(wǎng)絡(luò)。對那個充斥各種運動的六七十年代,他基本保持著一種保守主義的立場。那個年代歐美發(fā)達(dá)國家中彌漫的學(xué)生運動,他也只稱其為“戲劇”。這些革命的擬像在阿根廷變成了血的觀念,變成左右翼之間的暴力循環(huán),一場場酷刑、一次次綁架、沒有盡頭的游擊戰(zhàn)。而在他的同鄉(xiāng)邁克爾·X身上,奈保爾也嗅到了膚淺與虛偽的氣息。危險在于“他沒能理解他的某些中產(chǎn)階級受眾:他們只確定這一切都很安全,他們沒有觀點,只有本能的反應(yīng)和零星的沖動,有時候沉溺于游戲;中產(chǎn)階級革命者們追趕革命的腳步就像追趕劇院的潮流,他們奔赴風(fēng)起云涌的革命中心,但兜里都揣著返程機票。”

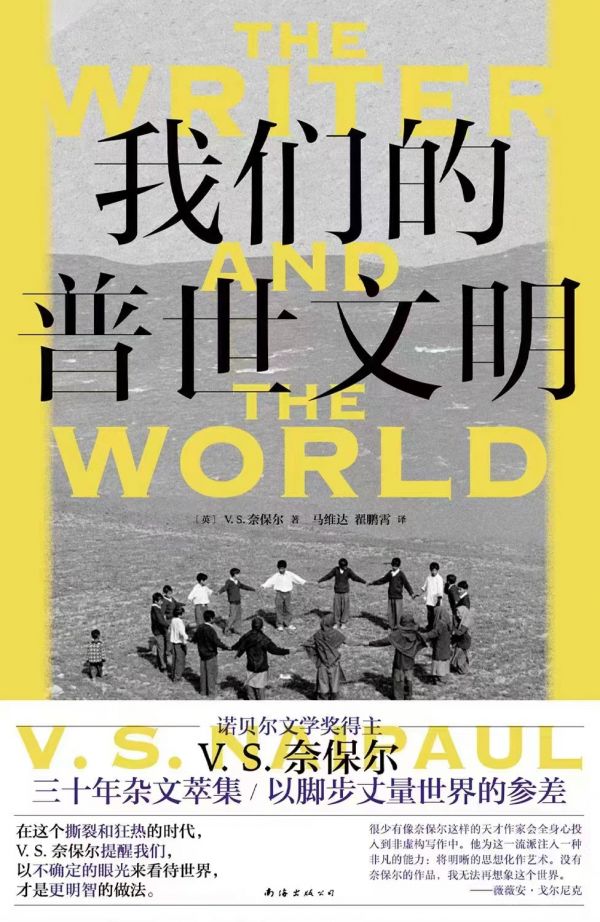

《我們的普世文明》

[英] V.S.奈保爾 /著

馬維達(dá) 翟鵬霄 /譯

新經(jīng)典文化 /南海出版公司

2022年8月

如今再回看奈保爾描述的那些地點、那些事件:安圭拉仍是英國屬地,毛里求斯依舊不為人知,阿根廷仍在通貨膨脹中掙扎,印度仍困在他百萬叛變的今天。仍有許多人渴望暴力變革,無論是左派的,還是右派的暴力。人類社會仍有可能會被黨同伐異撕裂,陷入一場又一場無休無止的內(nèi)戰(zhàn)。但正如南非大法官奧比·薩克斯所經(jīng)歷的,斷臂上會開出花朵,只要人類依舊能夠許諾愛,能夠以寬恕與人道來救贖惡,只要人類依舊相信真理有其超越性的力量,為了真理與知識,可以忘卻黨派和主義之間的紛爭。

奈保爾是一個文風(fēng)尖銳的作家,并不是社會學(xué)家或政治學(xué)家。他的游記,雖然常常使用鳥瞰視角呈現(xiàn)社會的全景,但歸根結(jié)底,他寫的依舊是人。他沒有所謂政治理念的狂熱,不為任何意識形態(tài)而寫,只是盡量寫得真誠、直率。這也是為什么,在寫完他對博爾赫斯的印象后,他會宕開一筆去寫一個阿根廷中產(chǎn)家庭如何在混亂的經(jīng)濟形勢下經(jīng)營自己的財產(chǎn)。后者——普通人為生存而作的努力與前者高蹈的思想、文學(xué)實踐,同樣是這個國家的剖面。在歷史的河流中,他們都同樣消融如積雪,盡管后者會在文化的結(jié)蒂中更長久地保有他的印痕——幾百年,或者上千年。在更大的時間尺度上,甚至人類本身都只是一個瞬間的現(xiàn)象,但我們的生活仍有英雄主義的斷片:盡管我們渺小、逼仄、充滿局限性,盡管我們被擠入這無止境的現(xiàn)代性規(guī)劃之中,盡管我們只是被壓縮為經(jīng)濟增量中的一枚小數(shù)點,但我們存在,并且希望透過我們的存在,改變這個世界,哪怕只是一點點。

京公網(wǎng)安備 11010802028547號