胡泳/文

可能毀滅世界,但還是要按下按鈕

克里斯托弗·諾蘭(ChristopherNolan)的電影以謎題為樂,常常讓人感覺不是在看電影,而是在解謎。當導演向我們展示如何將謎題拼出答案時,我們與之共同經歷一個探索的過程。在諾蘭長達三小時的傳記片《奧本海默》(Oppenheimer,2023)中,謎題并不是電影情節(jié)本身,而是電影的中心人物——“原子彈之父”羅伯特·奧本海默(J.RobertOppenheimer)。基里安·墨菲(CillianMurphy)在片中奉獻了讓人畢生難忘的表演,他無所畏懼地深入到一個男人糾結的內心世界,這個男人意識到自己給世界帶來了什么,而這個世界竭盡全力驅除他。

諾蘭細致入微的歷史版本大部分來自馬丁·舍溫(MartinJ.Sherwin)和凱·伯德的(KaiBird)長達721頁的普利策獎獲獎傳記《美國普羅米修斯:J.羅伯特·奧本海默的勝利與悲劇》(AmericanPrometheus:TheTriumphand TragedyofJ.RobertOppen-h(huán)eimer,2005)。但就像這位自相矛盾的傳主一樣,影片被拍成了一種混合體:集驚悚、神秘、浪漫于一爐,緊張氣氛從未停止,直到最后一個鏡頭。

盡管在上映前,大家就紛紛猜測慣于制作模擬史詩而非數(shù)字大片的諾蘭將如何重現(xiàn)第一顆原子彈的爆炸,但影片最引人注目的卻是別的東西——人臉。這是一部關于面孔的電影。人們對話,傾聽,對好消息和壞消息作出反應,有時迷失在自己的頭腦中——尤其是主角本人,洛斯阿拉莫斯實驗室(LosAlamosLaboratory)的主管,他對科學的世界末日貢獻為他贏得了“美國普羅米修斯”的稱號。

通過一個又一個的特寫,墨菲的眼睛穿越觀眾與演員之間的距離,到達銀幕之外,有時甚至直勾勾地和你對視,而他背后的奧本海默則在逃離人群,從不愉快的互動中解脫出來,或者迷失在記憶、幻想和不無清醒的噩夢中。

諾蘭為什么要使用這么多的臉部大特寫呢?我猜想是因為影片中的人在努力了解自己是誰,其他人認為他們又是誰,以及他們對自己和他人都做了什么。

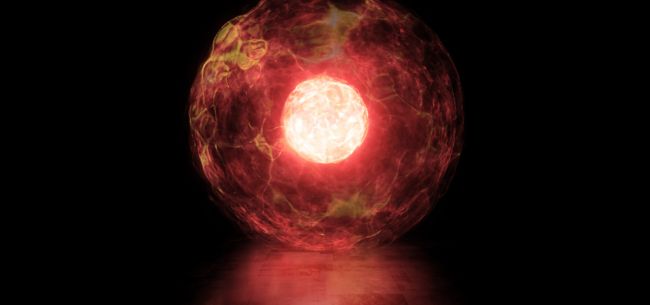

有時,人們臉部的特寫鏡頭會被尚未發(fā)生或已經發(fā)生的事件的閃切打斷。這部電影中有很多逐漸擴展的閃回,你先看到一些東西,然后是更多的東西,最后是整個東西。畫面中反復出現(xiàn)火焰、碎片和類似于煙花的較小連鎖反應爆炸,所以火云翻騰,火花作響,大量星星在屏幕上起伏——既然號稱普羅米修斯盜火,諾蘭當然不會吝惜火的圖像。

但這些不僅僅與奧本海默的“小裝置”(第一顆原子彈就是這么被形容的)有關,在奧本海默的生活中也有層出不窮的被引爆的可怕的個人災難,有時是因為他在憤怒、驕傲或縱情的時刻親手按下了紅色大按鈕,有時是因為他犯了一個天真的或不經意的錯誤,在很久以前就埋下了爆炸物,而受辱的人則用相當于延時炸彈的東西進行報復。

紅色大按鈕的確觸目驚心,當一只手在一個這樣的按鈕上方幾厘米的地方顫抖時,觀眾不由得會在那令人痛苦的幾秒鐘內產生疑問——這個按鈕一旦按下,會預示著人類的偉大和可能性嗎?或者,也許,僅僅是也許,會把人類整個從地球上抹去?那么,按?還是不按?

這種不可避免的災難感貫穿整部電影。在路德維希·戈蘭森(LudwigG觟ransson)回旋的配樂之上,令人驚嘆的旋轉環(huán)、波紋和爆炸粒子的特寫鏡頭形成了核心視覺,也構成了心理主題,以令人窒息的強度推動故事向前發(fā)展:科學家頭腦中的革命性物理學,像滴答作響的時鐘一樣脈動,走向他們的合乎邏輯的、可怕的結論。“我不知道我們是否可以放心使用這種武器”,奧本海默在影片中的某個時刻對一位同事說,“但我們別無選擇”。

原子彈橫空出世,世界從此不一樣

在奧本海默性格的眾多復雜性當中,他的思維速度是出了名的。這在他對1939年1月發(fā)現(xiàn)核裂變的反應中顯而易見。當路易斯·W.阿爾瓦雷斯(LuisW.Alvarez)在理發(fā)店的椅子上讀報得知兩位德國化學家實現(xiàn)了裂變的時候,他“中途打斷理發(fā)師,然后一路跑到輻射實驗室去宣布這一消息”。奧本海默根本不相信,走到黑板前用數(shù)學方法證明裂變是不可能發(fā)生的。然而第二天,阿爾瓦雷斯成功地在自己的實驗室重復了這個實驗,邀請奧本海默過來看示波器上的脈沖波形。在觀察到戲劇性的綠色尖峰之后不到十五分鐘,阿爾瓦雷斯寫道:

奧本海默不僅認可了這個反應真實存在,還推測在這個過程中會有更多中子釋放出來,這些中子可以用來分裂更多的鈾原子,從而產生能量或制造炸彈。看到他思維如此敏捷,著實令人驚訝……

幾天后,當他確信鈾原子在用中子轟擊時確實分裂了以后,奧本海默寫信給一位同事:“我認為這是令人興奮的發(fā)現(xiàn),它不像發(fā)現(xiàn)正電子和介子那樣稀罕,卻可以投入良好的、誠實的、實際的用途。”他的意思是,裂變并沒有像二十世紀頭幾十年的許多其他發(fā)現(xiàn)那樣徹底顛覆物理學,然而它就像錘子一樣實用。

令人驚訝的是奧本海默將核裂變以“良好、誠實、實際的方式”付諸實踐的熱情。他不僅把他的天才用于理解如何制造炸彈,而且隨后堅持了六年,建立和運行核實驗室;讓最優(yōu)秀的人放棄他們正在做的事情,加入新墨西哥州的秘密項目;設計、制造和測試實際武器;最后還親自指導軍官投擲炸彈——告誡他們引爆炸彈的高度、尋求或避免什么樣的天氣,以及參與確立何種轟炸目標才會對日本統(tǒng)治者產生最大的震懾。

在另一本也曾獲得普利策獎的歷史著作《原子彈出世記》(TheMakingoftheAtomicBomb,1985)中,理查德·羅茲(RichardRhodes)詳細地記錄了曼哈頓計劃(ManhattanProject)以及導致該計劃的粒子物理學的發(fā)展。當我開始讀這本書時,我被一開頭奧本海默的一句話所震驚:“科學中深奧的東西不是因為有用而被發(fā)現(xiàn)的,這是一個深刻而必然的真理;它們被發(fā)現(xiàn)是因為有可能發(fā)現(xiàn)它們。”這說明奧本海默相信科學和技術有其自身的必要性。

第二次世界大戰(zhàn)前后,科學仍在經歷實證主義階段。換句話說,社會上和科學界對這門學問的理解是,只要能夠合理地證明和驗證(甚至是證偽),就能持續(xù)提供累積的知識。要到后實證主義階段,科學家才會承認研究人員自身將對觀察結果產生影響。在這種背景下,奧本海默在核科學領域取得了根本性突破,最終導致了核彈的研制,這就是諾蘭同名電影所展現(xiàn)的過程。

在1965年的一部紀錄片《投下原子彈的決定》(TheDecisiontoDroptheBomb)中,奧本海默描述了他目睹第一次核爆炸時的感受,他說:“我們意識到世界已今非昔比。有人笑,有人哭,大多數(shù)人都沉默不語。而我記起了印度教經典《薄伽梵歌》(BhagavadGita)中的一句話,當時毗濕奴(Vishnu)試圖說服王子履行自己的職責,為了給王子留下深刻的印象,毗濕奴顯現(xiàn)了自己的多臂化身,并且說:‘現(xiàn)在我變成了死神,諸界的毀滅者。’我想我們大致就是這么看的。”

這一影像片段具有催眠效果。那時奧本海默已經61歲了,臉色蒼白、憔悴、心懷悔意,甚至無法面對鏡頭。他說話時低著頭,態(tài)度絕非試探性的,而是一種令人痛苦的克制。某一次他似乎真的擦去了一滴眼淚(讓我們想起杜魯門對奧本海默的評價:那個“哭哭啼啼的科學家”)。

這段傳奇般的回憶如今出現(xiàn)在有關1945年7月16日的所有報道中,但它可能是事后的戲劇化。那一天,奧本海默的兄弟弗蘭克(FrankOppen-h(huán)eimer)在“三一”(Trinity,這是奧本海默為世界上第一次核試驗起的代號)試驗現(xiàn)場,記得哥哥只是簡單地說了一句:“它起作用了。”奧本海默的密友和同事伊西多爾·拉比(IsidorRabi)到場聆聽倒計時,看著黎明瞬間變得比白晝更加明亮,而許多人透過厚厚的濾光鏡敬畏地凝視著,想知道蔓延的火球在吞噬世界之前是否會止步。同樣令拉比難忘的是,在人們重新起身走動后,奧本海默遠遠顯露的身影:“我永遠不會忘記他走路的姿勢;……他走起路來就像電影《正午》(HighNoon,1952)里的男主角……就是那樣的昂首闊步。他完成了自己的任務。”

拉比影射的是西部片《正午》中著名的一幕。為了保護小鎮(zhèn)居民,正午時分,主人公凱恩警長決定孤身一人面對四個持槍者,邁著沉著堅定的步伐走向他的使命。拉比描述的這一幕,可和紀錄片中奧本海默的回憶大相徑庭。

其實一點關系也沒有。無論是奧本海默編造了一個他突然意識到人類新的破壞力的令人眩暈的故事,還是他在多年后想象自己曾經冒出的念頭或說過的話,這部紀錄片都展現(xiàn)了一個真誠受苦的人。諾蘭的大片則通過猛烈的聲音提示和對核災難的夢幻般的瞥視,來傳達奧本海默在思考他的理論的血腥后果時所遭受的折磨。

然而,影片中最有力的時刻之一也是最安靜的時刻之一。投下炸彈后,奧本海默向曼哈頓計劃的軍事監(jiān)督員萊斯利·格羅夫斯(LeslieGroves,馬特·達蒙飾)詢問他現(xiàn)在是否需要前往華盛頓。

“我看著他,問:‘為什么?’”達蒙(MattDamon)在一次采訪中回憶他的表演,“然后你就會意識到,天哪,他們已經和他了斷了。現(xiàn)在這件事已經成為現(xiàn)實,存在于世間,不再受奧本海默的控制。”達蒙承認,這是他在電影中最喜歡的時刻之一。

它基本上就是日后發(fā)生的事情。盡管原子彈使奧本海默成為他那個時代名望僅次于愛因斯坦的科學家(先后登上《時代》和《生活》雜志的封面),但他很快就在政府圈子里變得無關緊要。他企圖在華盛頓與政客共舞,然而,他卻浪費了他在曼哈頓計劃中所獲的一切聲望和機會,在有關核武器使用的數(shù)次關鍵政治斗爭中敗下陣來。在他于1954年被撤銷安全許可后,一直到20世紀70年代,美國政府才提出了一項嚴肅合理的軍備控制協(xié)議,那還是受1962年古巴導彈危機及之后蘇聯(lián)大規(guī)模軍備擴張的影響。但那時成千上萬枚核彈頭已經被制造了出來。

科學家走下神壇,因為異議等于不忠誠

1965年,奧本海默對《紐約時報》說:“我從來沒有后悔過,現(xiàn)在也不后悔,我做了自己該做的工作。”但他也曾對哈里·杜魯門(HarryS.Truman)表示:“總統(tǒng)先生,我覺得我的雙手沾滿了鮮血。”事實上,他似乎同時感受到了兩種情緒。

就在8月9日長崎被第二顆原子彈摧毀后不久,奧本海默似乎感到了一股悔恨的浪潮,因為許多參與原子彈制造的科學家批評對日本的打擊是無端的和不必要的。幾周之內,他的趾高氣揚就消失了。突然,他辭去了職務,收拾行裝離開了洛斯阿拉莫斯。在10月16日的憂郁的告別演說中,他表示,必須以深切的憂慮來調和制造原子彈的自豪感。

九天后,戰(zhàn)爭部長帶他去見杜魯門總統(tǒng),兩人不歡而散。據一種說法,對于奧本海默自認手沾鮮血的負疚之詞,杜魯門戲劇性地從胸前口袋掏出手帕遞給這位科學家:“好吧,給你,你不想擦擦手嗎?”在9月下旬,奧本海默就告訴副國務卿迪安·艾奇遜(DeanAche-son),大多數(shù)曼哈頓計劃的科學家都很反感繼續(xù)從事武器研究工作——“不僅僅是超級炸彈,是任何炸彈”。他說,在廣島核爆炸和二戰(zhàn)結束后,人們覺得這樣的工作“違背了他們的內心和靈魂”。

奧本海默的發(fā)現(xiàn)過程經歷了多條路徑。諾蘭在某種程度上具有特殊的天賦和資格來解決這個重大課題。他對科學、科幻小說以及時空感興趣,從星際旅行到科學家的道德困境,諾蘭處理起來都得心應手——然而對于這位大導演來說,人永遠構成一個更大的謎團。

諾蘭是結構高手。他很自負地在影片上標注了“裂變”和“聚變”的字樣:

“裂變”部分采用彩色拍攝,講述了奧本海默作為研究生和大學教授的早年生活;他領導的曼哈頓計劃最終完成了三一測試;廣島和長崎之后,他同時收獲勝利和痛苦;他最終失去了安全許可,這在很大程度上要歸于早年的左翼聯(lián)系以及他直言不諱地反對開發(fā)氫彈,并警告核擴散的危險。其間,還穿插著奧本海默的婚姻和婚外戀情。

“聚變”部分采用IMAX黑白模擬攝影技術拍攝,焦點是1959年參議院確認劉易斯·施特勞斯(LewisStrauss,小羅伯特·唐尼飾)商務部長提名的聽證會。施特勞斯是原子能委員會(AEC,AtomicEnergyCommission)前主席,正是他與FBI密謀在五年前剝奪了奧本海默的安全許可,激怒了科學界的許多人。奧本海默名字上的污點直到2022年12月才由美國能源部予以清除——就在電影《奧本海默》的第一部預告片問世時。

彩色片和黑白片纏繞在一起,讓人想起 DNA雙螺旋的形狀。“裂變”部分顯然更重要,諾蘭以第一人稱為奧本海默撰寫了腳本,因為他認為透過奧本海默本人的眼睛來看奧本海默的故事至關重要。盡管時間線是跳躍的,影片還是逐漸勾勒出奧本海默一生的軌跡。所謂裂變,是中子撞擊原子,使其分裂成兩半的過程,而裂變,正是諾蘭要研究人的謎題所出發(fā)的地方:奧本海默對發(fā)現(xiàn)的迷戀,與他對某種原始力量的可怕認識發(fā)生了沖突,他完全未能預料到這種力量會給他自己以及他周圍的世界造成多么大的影響。

從諾蘭的導演生涯來看,他似乎也在長期研究理論物理學。他直覺到宇宙冰冷的物質結構——諸如時間、空間、物質、死亡、永恒等等,與人類存在的形而上意義——諸如愛、身份、記憶和悲傷等等,其間存在千絲萬縷的聯(lián)系。他常常將情感與科學交織在一起,然后抽絲剝繭地提醒我們,這些都是永恒的問題。從《記憶碎片》(Memento,2000)到《盜夢空間》(Inception,2010),從《星際穿越》(Interstellar,2014)到《敦刻爾克》(Dunkirk,2017),從《致命魔術》(ThePrestige,2006)到《信條》(Tenet,2020),諾蘭的電影利用此一媒介的科學工具,將有形之物與無形之物對立起來。他的大腦令人驚嘆。

影評人艾麗薩·威爾金森(AlissaWilkinson)認為,在《奧本海默》中,諾蘭將鏡頭對準了權力——原子分裂產生的權力,國家掌握的權力,人類渴望的權力。諾蘭想一探權力的本質:權力是如何產生的,如何保持對它的制衡,以及權力又是如何將人們帶入陰暗的窘境,在這種窘境中從來沒有簡單的答案。

不過,如果我要對諾蘭有所批評,我會說諾蘭的一大敗筆是把體系迫害弱化成了個人恩怨。恰好是這樣一部有關權力的電影,卻未能直面權力背后的制度,也沒有深入揭示冷戰(zhàn)時期困擾美國的恐懼和焦慮。《美國普羅米修斯》作者之一伯德在諾蘭啟動拍攝時,表示他希望電影改編能夠“刺激有關奧本海默迫切想要說出來的議題的全美乃至全球對話:我們如何生活在原子時代,如何與原子彈共存以及對麥卡錫主義(McCarthyism)的看法——成為愛國者意味著什么,還有,在一個充斥著技術和科學的社會中,科學家在就公共問題發(fā)表意見方面扮演著什么樣的角色”。

其實,關鍵的議題還遠不止于此。在麥卡錫時期,傳喚證人并強迫他/她在違背意愿的情況下就其信仰、表達或交往作證的情形比比皆是。《美國普羅米修斯》一書寫道:聽證委員會“沒有指控奧本海默違反任何法律,甚至任何安全規(guī)定,他的社會交往卻成了某種欲加之罪的證據。在他們眼中,他故意蔑視安全機構,這才是最應受到譴責的事情……多數(shù)委員認為:‘對朋友忠誠是最高尚的品質之一。然而,對朋友的忠誠如果高于對國家和安保系統(tǒng)理應承擔的義務,那顯然不符合安全利益。’于是,過度看重友誼也成了奧本海默的罪過之一”。

歷史學家理查德·波倫伯格(RichardPolenberg)推測,假如奧本海默的許可沒有被剝奪,他可能會被后人認為是一個為了挽救自己的聲譽而“告密”的人。波倫伯格還指出,有異議并不意味著不忠誠。有關這一點,麥卡錫主義最有影響力的反對者之一、著名的哥倫比亞廣播公司主持人愛德華·R.默羅(EdwardR.Murrow)說得最好:“我們決不能將異議與不忠誠混為一談。我們必須永遠記住,指控不是證據,定罪取決于證據和正當法律程序。我們不會在恐懼中前行。如果我們深入挖掘我們的歷史和教義,牢記我們不是恐懼者的后裔,我們就不會被恐懼驅使進入一個非理性的時代。”

如果敢于表達異議的知識分子時刻受到監(jiān)視;他們的過去被梳理為不忠誠的歷史;他們的言論被監(jiān)視為危險思想的線索,那么在一個社會里就會假話橫行而真相不彰。假如這樣的知識分子是科學家,那么科學與政府之間的復雜關系就會被凸顯出來。在這個意義上說,1954年,美國最著名的科學家被“袋鼠法庭”審訊和公開羞辱,從而向所有科學家發(fā)出警告,不要以公共知識分子的身份參與政治,這才是奧本海默案的真正悲劇。奧本海默身上發(fā)生的事情損害了當代社會誠實辯論科學的能力——而科學理論是我們生活的這個世界的基礎。

正因如此,舍溫和伯德才會認定,對奧本海默的審訊成為科學家與政府關系的一個分水嶺:

二戰(zhàn)結束后的幾年間,科學家一直被視為一個新的知識分子階層,是公共政策制定者中的一員,他們可以正當?shù)匕l(fā)表自己的專業(yè)意見,他們的身份不僅是科學家,還是公共思想家。隨著奧本海默被趕下神壇,科學家們知道,未來,他們只能作為解決具體科學問題的專家為國家服務。正如社會學家丹尼爾·貝爾(DanielBel)后來觀察到的,奧本海默的受難意味著戰(zhàn)后 “科學家的救世主身份”已經終結。在政府體系內工作的科學家不能對政府的政策提出異議……在美國科學家應該如何為國家服務這一問題上,最狹隘短視的主張大獲全勝。

了解前不會害怕,使用過才會理解

但我并不想苛責諾蘭,事實上,《奧本海默》是好一段時間內最左翼的大片之一。這部電影強烈反對沙文主義。例如,奧本海默在不同的觀點上暗示:(1)日本在原子彈投下之前就已經注定投降,杜魯門政府對一個基本上被打敗的敵人使用了原子武器;(2)核武的真正對象是蘇聯(lián),正如格羅夫斯1954年在原子能委員會的聽證會上所說:“我負責項目大約兩周后,就沒再對蘇聯(lián)人抱有任何幻想,他們是我們的敵人,這個項目就是在這個基礎上進行的”;(3)當廣島和長崎的塵埃落定后,美國軍方得出結論,它已經找到了幾乎所有問題的解決方案——一根可以嚇唬蘇聯(lián)人的大棒,也是和平時期龐大軍隊的廉價替代品。五角大樓決心使用其開發(fā)的任何核武器,哪怕奧本海默警告它,這些是恐怖武器,不是防御武器。

所以,奧本海默和那些構陷他的政治對手的分歧在于能否達成國際軍控協(xié)議;或者,美國以軍備競賽為代價保持核霸權是否能最好地保證人類的長期生存。在這場爭論中,諾蘭的電影顯然站在奧本海默一邊。

影片最終以對為軍工復合體(mili-tary-industrialcomplex)工作的科學家的警告告終(具有諷刺意義的是,正是提出“軍工復合體”的艾森豪威爾總統(tǒng)在其任內,有效終止了奧本海默的公共生涯)。它以奧本海默與阿爾伯特·愛因斯坦(AlbertEinstein)之間的對話作為故事的結尾,回到了奧本海默的聽證會取消了他的安全許可以及施特勞斯的商務部長任命被參議院否決之后的那一刻。愛因斯坦告訴奧本海默,“等他們懲罰夠了,就會給你端上三文魚和土豆沙拉,發(fā)表演講,為你頒發(fā)勛章,然后拍拍你的背,告訴你一切都被原諒了。只是要記住,這不是為了你……而是為了他們”。奧本海默隨后說,原子彈似乎引發(fā)了連鎖反應,最終導致世界末日,只不過這種反應是在地緣政治層面而不是物理學層面發(fā)生的。

不是“為了你”,而是“為了他們”。這強調了電影更廣泛的主題,即奧本海默和他的研究同事從根本上來說是戰(zhàn)爭機器上的齒輪,他們無法決定如何部署他們的工作成果,也無法決定權力何時使用和拋棄他們。他們只能旁觀民族主義爭奪全球權力的斗爭,以及隨之而來的軍備競賽可能導致的人類滅亡。

因此,歸根結底,原子彈爆炸并不是《奧本海默》的高潮或重點。原子彈甚至不是原子彈的意義所在。對于制造和使用原子彈的國家來說,原子彈的意義在于權力:掌握它、釋放它、顯示強權即公理的能力。制造原子彈的科學家們被賦予了權力,只要他們與強權保持一致。當他們開始質疑這一切時,他們就被掃地出門。

所有這一切都引發(fā)了有關愛國主義、民族主義和政治的問題,但最終,《奧本海默》認為,與最偉大的劃時代問題相比,這些瑣碎的爭吵都顯得微不足道。如果人類能夠創(chuàng)造出一種可以終結我們所有人的“小裝置”,那么我們還值得繼續(xù)存在下去嗎?在徹底毀滅面前,愛情、忠誠、友誼或背叛又算得了什么?

無論如何,人們通常應當根據審美趣味而不是政治美德來評價電影。我們喜歡《奧本海默》的地方,在于諾蘭努力勾畫了一個復雜的人。拉比曾驚嘆說:“天知道,我雖算不上一個很簡單的人,但和奧本海默相比,我可以說是簡單至極。”畢竟,這個人給核試驗取的代號來自約翰·多恩(JohnDonne)的詩句:“三位一體的真神,請捶打我的心”;在坐火車去紐約的三天旅途中,他從頭到尾讀完了全部三卷《資本論》(當然是德文原版);剛到萊頓大學六周,他就用荷蘭語做了一次有關量子力學的演講,這不過是他自學的又一門語言。

奧本海默不僅掌握了物理學中最神秘的新概念,而且還深入閱讀了多種語言的歷史、哲學和文學。他讀馬克思的著作,也讀《薄伽梵歌》、海明威和弗洛伊德。在某種程度上,他扮演自己的精神分析師,朋友開玩笑說,他似乎把物理學當副業(yè),把精神分析當主業(yè)。

然而奧本海默對梵文和梵歌的興趣不僅僅是另一種閑暇愛好或聚會把戲。是的,提到《薄伽梵歌》,少不了那句“現(xiàn)在我變成了死神”,但奧本海默引用這句詩背后的意義卻長久未被深究——而正是這一意義闡明了奧本海默自己的宇宙觀、有關他對自身在宇宙中的地位的認識以及他的倫理準則。

《薄伽梵歌》創(chuàng)作于第一個千年的某個時候,它采用了一位名叫阿周那(Arjuna)的武士王子和他的戰(zhàn)車御者、實為大神毗濕奴化身的黑天(Krishna)之間的詩意對話。在一場重大戰(zhàn)斗即將來臨之際,阿周那拒絕參戰(zhàn),不想“在戰(zhàn)爭中屠殺我的同胞”。在他們漫長的來回對話中(展開了大約 700節(jié)詩節(jié)),黑天試圖通過讓王子適應宇宙的宏偉設計來緩解他的道德困境。在這個設計中,所有生物都被迫遵循“達摩”(dharma),即履行道德和義務。作為一名戰(zhàn)士,在戰(zhàn)爭中,黑天堅持認為,服務和戰(zhàn)斗是阿周那的達摩;正如太陽的達摩是用來發(fā)光的,而水的達摩是用來解渴的。

黑天解釋說,只有毗濕奴才能決定王子的命運,如果他想拯救自己的靈魂,就必須對毗濕奴有信心。然后王子要求黑天展現(xiàn)他的神的形象。毗濕奴答應了。此處出現(xiàn)了梵歌的高潮,轉黃寶生的漢譯(商務印書館,2010)如下:

倘若有一千個太陽

同時出現(xiàn)在天空,

光芒才能與這位

靈魂偉大者相比。

毗濕奴呈現(xiàn)出“無數(shù)的臂、腹、嘴和眼”,“以日月為眼睛,嘴巴燃燒火焰”,就像“一千個太陽的光芒”——他對王子解釋了他來這里的目的:

我是毀滅世界的成熟時神,

我在這里收回一切世界……

因為奧本海默的引用,“現(xiàn)在我變成了死神,世界的毀滅者”成為《薄伽梵歌》第十一章中流傳最廣的一句,但是被奧本海默的梵語老師阿瑟·萊德(ArthurRyder)翻譯為“死神”(Death)的原詞,其實更常被解釋為“時神”(Time)。因此,在企鵝經典的版本里,這句話被譯為“我是永恒不滅的時間,吞噬一切”。

黑天揭示了自己是毗濕奴,印度教的多臂(兼多眼多口)的至高神。阿周那瞬間領悟了宇宙的真實本質。它是一個巨大的無限,沒有開始和結束,處于不斷的毀滅和重生的過程中。在這樣一個令人難以置信的、多重的宇宙中,個人的倫理觀幾乎不重要,因為這個宏偉的設計是根據它自己的宇宙達摩循環(huán)往復的。阿周那感到謙卑和確信,于是拿起他的弓。

從紀錄片中奧本海默吟誦梵歌的悲傷、悔恨的舉止來看,他像那個猶豫不決的王子,最終被自身的達摩似的責任和科學“進步”的兇猛力量所說服。不是死亡和毀滅,而是它在地球上的代理人,即那個他從年輕時代就著迷的新物理學,要求他勇敢地履行他的職責,而且如果需要的話,盲目地履行他的職責。在奧本海默內心的道德風暴中,《薄伽梵歌》似乎提供了正確的哲學。科學,就像戰(zhàn)爭一樣,就像命運一樣,不在他的掌控之中。他,或者任何科學家,是何許人,敢于挺身反抗責任或命運?

歷史學家詹姆斯·A.希吉亞(JamesA.Hijiya)在2001年的文章《羅伯特·奧本海默的梵歌》(TheGitaofJ.RobertOppenheimer)中分析說,奧本海默是一位關于技術和科學進化的宿命論者,這在某種程度上解釋了具有深刻宿命論思想的《薄伽梵歌》為何對他具有強大吸引力。與毗濕奴對阿周那王子的教導一致,奧本海默認為人有責任盡最大努力履行自己的歷史時刻所分配的工作。2014年,另一位歷史學家亞歷克斯·韋勒斯坦(AlexWellerstein)也從奧本海默的梵歌引語中看到了命運感和責任感。

他寫道:“這并非原子彈之父自高自大或傲慢地宣稱自己是‘死神、世界毀滅者’的情形。相反,他對眼前所展示的事物感到敬畏,面對就在他眼前揭開的死亡本身的奇觀——它是世界上最令人印象深刻的死亡紀念品,他意識到自身有多么渺小和無關緊要。在某種宇宙性的、可怕的東西的驅使下,奧本海默接受了自己作為物理學王子的職責,而這個職責就是戰(zhàn)爭。”

這就是電影迫使人走出舒適區(qū)的地方。像《奧本海默》這樣的電影絕不是簡單地復述一個人的一生。偉大的講故事的人知道如何利用他們的技藝來尋找故事中的故事,而這部電影講述的是跨越時空的力量的可怕性,它的世界末日性質,與靈魂的擴張或枯竭息息相關。

正如當權者將奧本海默貶低為國家的安全風險是荒謬的,將他神圣化為熱愛和平的烈士(正如他的許多捍衛(wèi)者所做的那樣)同樣是錯誤的。這部電影避免了這個陷阱,描繪了一幅復雜的肖像:一個飽受折磨的靈魂,為科學所著迷,然后因科學所釋放的地獄景象而倍感內疚。他堅持自己作為一名科學家的獨立性,但也順從自己作為權威顧問的角色。他對自己的信念很確定,但對幾乎所有事情都持矛盾態(tài)度。

從這個意義上說,你可以把奧本海默理解為諾蘭眼中的“力量即裂變”的化身。奧本海默是一個以悖論為樂的人。在他給伯克利的本科生講課時,他從波粒二象性開始,“即量子可能表現(xiàn)為粒子或波,這取決于實驗條件”。然而,與物理現(xiàn)象一樣,他的生活充滿了分裂,他與自己的理想交戰(zhàn),內心的痛苦有時如此尖銳,以至于他周圍的世界都開始震動。諾蘭拍攝了激烈的技術對話和毀滅性的家庭爭吵,說出的每一個字、每一次面部抽搐都充滿了厄運即將來臨的感覺。觀眾可能會發(fā)現(xiàn),奧本海默的個人矛盾和悲劇本質比IMAX增強的原子彈爆炸更令人毛骨悚然。

影片主題的部分力量來自于他拒絕在矛盾中自我崩潰。電影還沒有完全搞清楚這個人,歷史也沒有。寫作《奧本海默:一個謎的肖像》(Oppenheimer:PortraitofanEnigma,2004)的物理學家兼作家杰里米·伯恩斯坦(JeremyBernstein)幾乎不無憤怒地承認,“對于奧本海默來說,一切都沒有盡頭”。

是的,奧本海默有時甚至對他自己來說也是一個謎。他對日本“那些可憐的小老百姓”的苦難感到震驚,但他從未公開放棄制造或使用原子彈的決定。盡管他反對氫彈,但他后來在安全聽證會上作證說,他的保留是技術性和戰(zhàn)略性的,無論如何,他最終發(fā)現(xiàn)氫彈“技術上太甜蜜了”,無法抗拒。如果某件事在理論上運作良好,“你就繼續(xù)去做,只有在技術上取得成功之后,你才會爭論如何處理它。原子彈就是這樣”。

一種在一天內殺死十萬人(其中大多數(shù)是婦女和兒童)的武器,會在那些竭盡全力建造它的人們心中引起不安的想法,這似乎并不奇怪。然而,如果你以為洛斯阿拉莫斯的科學家早已面對并理清了原子彈的是與非,那你就太天真了。早些時候,他們的思維只圍繞著一些簡單的想法——制造炸彈是合理的,因為德國人正在嘗試這樣做;后來,他們竭力說服自己,使用原子彈是合理的,因為它結束了戰(zhàn)爭,并有可能終結所有戰(zhàn)爭;再后來,他們說,制造更多更好的炸彈是合理的,因為它們可以起到威懾作用,并使再次使用它們變得更加困難。或許這種自我保證不應該讓我們感到驚訝。很難譴責自己所做的無可挽回的事情。

核武器是新物理學的結果,也是人類古老弱點的結果:傲慢、冷漠、一種既善良又盲目的責任感。我想起奧本海默在電影中重復的一句話:“在他們了解之前,他們不會害怕。只有他們使用過,他們才會理解。理論只能帶你走到這么遠。”而且,除了《薄伽梵歌》的那句引言,電影中的另一句臺詞也讓我印象深刻,那就是奧本海默的死對頭施特勞斯對他的評論:“天才并不能保證智慧。一個見多識廣的人怎么會如此盲目?”

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號