by尹敏志

1965年,當(dāng)北島邁進(jìn)無(wú)數(shù)人夢(mèng)寐以求的北京四中校門(mén)時(shí),才發(fā)現(xiàn)這里并不是天堂。除了繁重的學(xué)業(yè)外,每天被騎進(jìn)學(xué)校的高級(jí)進(jìn)口自行車(chē),飄蕩在耳邊的高層小道消息,以及每周末只有高干子弟有資格參加的會(huì)議,都讓他感到莫名的自卑和壓抑。而在同時(shí),所有人的衣著卻又都很統(tǒng)一和樸素,甚至樸素到了可疑的地步,顯得很“平等”。這讓北島感覺(jué)很不對(duì)勁:“顯然有什么東西被刻意掩蓋了,正如處于潛伏期的傳染病,隨時(shí)會(huì)爆發(fā)出來(lái)。”

直到文革的某天,北島走進(jìn)教室,忽然大吃一驚:高干同學(xué)們已經(jīng)搖身一變,披上了簇新的綠軍裝,甚至呢制的將校制服,腳蹬大皮靴,腰扎寬皮帶,手臂上的紅衛(wèi)兵袖標(biāo)紅得耀眼。紅色貴族們的這身華服,瞬間將自己與其他同學(xué)截然區(qū)分開(kāi)來(lái)。這時(shí)北島才恍然大悟,之前自己的壓抑,原來(lái)就是來(lái)自這種隱而未發(fā)的優(yōu)越感——終于,它“卸去樸素優(yōu)雅的偽裝,露出猙獰面貌。”

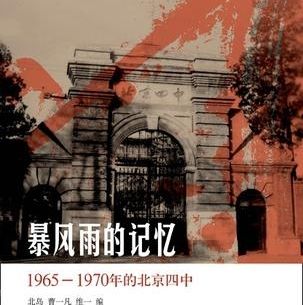

《暴風(fēng)雨的記憶:1965-1970年的北京四中》是18位親歷了文革的四中學(xué)生的回憶錄。由于書(shū)中大部分作者都屬于寒門(mén)子弟,所以文革前嚴(yán)重的社會(huì)不平等是他們的共同記憶。比如在王祖鍔看來(lái),當(dāng)時(shí)階級(jí)路線被貫徹得越來(lái)越嚴(yán)格,無(wú)論是上學(xué)、參軍還是工作,都要看出身,家庭背景不好的人處處受限,根紅苗正的人則享有很多便利,“人與人的不平等到了如此地步,有些人還是不滿足。”趙京興則說(shuō)得更大膽直白:“按照教科書(shū)和老師的講法,社會(huì)主義社會(huì)是個(gè)美好的社會(huì),沒(méi)有剝削,沒(méi)有壓迫,人人平等。事實(shí)并非如此。”

用不平等、壓迫等常與資本主義相聯(lián)系的詞來(lái)描述社會(huì)主義社會(huì),這乍看起來(lái)很令人驚訝。但正如卡爾·波普(Karl Popper)所說(shuō),即使在共產(chǎn)主義革命取得了勝利后,馬克思預(yù)言的“無(wú)階級(jí)的社會(huì)”也不會(huì)出現(xiàn),因?yàn)榫驮谕品f政權(quán)的那一刻,“手握權(quán)力的人很快便會(huì)組成一個(gè)新的貴族或官僚階級(jí),并成為這個(gè)新社會(huì)的新統(tǒng)治者。”他們會(huì)極力掩飾這一點(diǎn),而最好方式莫過(guò)于保留并利用原有的革命意識(shí)形態(tài),充分利用它,“一方面,使這些新統(tǒng)治者的權(quán)力合法化,并不斷得到加強(qiáng);另一方面,也可以作為‘精神鴉片’來(lái)麻痹無(wú)知的民眾。”

高干子弟和寒門(mén)子弟之間的利益沖突,才是產(chǎn)生全國(guó)性紅衛(wèi)兵運(yùn)動(dòng)的社會(huì)基礎(chǔ),文革也是當(dāng)時(shí)“社會(huì)矛盾的總爆發(fā)”。建國(guó)后,一連串的政治運(yùn)動(dòng)只打擊了舊社會(huì)的統(tǒng)治階級(jí),紅色貴族的權(quán)力則乘機(jī)無(wú)限膨脹。統(tǒng)治者雖然換了,但統(tǒng)治結(jié)構(gòu)卻沒(méi)改變——就像中國(guó)歷朝歷代農(nóng)民起義后出現(xiàn)的情況。不知不覺(jué)間,人民內(nèi)部已經(jīng)形成了四個(gè)階級(jí)。四中學(xué)生就是當(dāng)時(shí)社會(huì)結(jié)構(gòu)的縮影:高干子弟的地位最高,工農(nóng)兵和普通干部子弟次之,知識(shí)分子的后代再次。“黑五類(lèi)”子女則早已淪為賤民,絕對(duì)進(jìn)不了四中。

文革開(kāi)始后,高干、工農(nóng)兵、知識(shí)分子二代都組成了各自的紅衛(wèi)兵組織,分別稱(chēng)為“老兵派”、“四四派”和“四三派”。雖然這三派紅衛(wèi)兵都使用相同的革命話語(yǔ),一眼看上去似乎沒(méi)什么區(qū)別,但只要從他們的具體行為和立場(chǎng)來(lái)分析,就能看出這三派紅衛(wèi)兵其實(shí)有著各自明確且迥異的政治訴求。

“老兵派”又被稱(chēng)為“第一代紅衛(wèi)兵”,顧名思義,他們是率先投入文革浪潮的。由于能通過(guò)家庭在第一時(shí)間了解高層政治動(dòng)向,他們可以先發(fā)制人。文革初期是“老兵派”的天下,他們提出了“老子英雄兒好漢,老子反動(dòng)兒混蛋”的著名口號(hào),并由劉輝宣譜寫(xiě)成《紅衛(wèi)兵戰(zhàn)歌》,迅速傳遍大江南北。隨后的3個(gè)多月時(shí)間里,全國(guó)圍繞著“血統(tǒng)論”和“出身論”爆發(fā)了激烈的爭(zhēng)論。雖然當(dāng)時(shí)所有社會(huì)資源都已經(jīng)向紅色貴族們傾斜,但他們還是不滿足,擔(dān)心“狗崽子們要翻天”。所以,他們要利用文革,進(jìn)一步鞏固自己的權(quán)力。對(duì)于這個(gè)意圖,“四三派”和“四四派”的寒門(mén)子弟是心知肚明的,但他們暫時(shí)敢怒而不敢言。

“老兵派”的行動(dòng)緊鑼密鼓。6月初得到毛澤東有意廢除高考的內(nèi)部消息后,北京四中和北京女一的十幾位高干子弟立即起草了“廢除現(xiàn)行高考制度”倡議書(shū)。此倡議書(shū)由劉源提交給時(shí)任國(guó)家主席的父親劉少奇,并隨即見(jiàn)報(bào)。這份倡議書(shū)稱(chēng),高考制度“基本上沒(méi)有跳出資產(chǎn)階級(jí)考試制度的框框,不利于貫徹執(zhí)行黨中央和毛主席提出來(lái)的教育方針。”但其實(shí)“老兵派”更隱秘的動(dòng)機(jī)是借由廢除高考,徹底堵塞寒門(mén)子弟向上流動(dòng)的渠道,建立某種“社會(huì)主義門(mén)閥制”,讓紅色貴族們世代掌權(quán)。

但是,風(fēng)光了幾個(gè)月后,毛澤東在8月5號(hào)忽然發(fā)表《炮打司令部——我的一張大字報(bào)》,將矛頭直接指向劉少奇和整個(gè)官僚階層,并隨后解散工作組,卻使得“老兵派”的形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。我們至今無(wú)法確定,毛澤東的這一舉動(dòng),究竟是緣于對(duì)官僚階層的不滿,還是為了打擊政治異己,攫取更多個(gè)人權(quán)力,或者僅僅是出于一種革命理想主義。但有一點(diǎn)可以肯定,那就是此舉為之前被壓抑很久的“四三派”、“四四派”,即“第二代紅衛(wèi)兵”的橫空出世掃清了障礙。尤其是8月18日受到毛澤東親自接見(jiàn)后,“四三派”、“四四派”紅衛(wèi)兵更是強(qiáng)烈地感覺(jué)到,毛主席是支持他們的。他們因此陷入領(lǐng)袖崇拜的迷醉中無(wú)法自拔,并在隨后肆意“傾瀉我們無(wú)情的暴力”,直至掀翻天地。

“四三派”和“四四派”(寒門(mén)子弟)的政治訴求與“老兵派”(高干子弟)針?shù)h相對(duì)。前者要求的是“打碎特權(quán)階層”,剝奪紅色貴族的權(quán)力,“實(shí)行財(cái)產(chǎn)和權(quán)力的再分配”。遇羅克的《出身論》是“第二代紅衛(wèi)兵”的政治綱領(lǐng)。在他們看來(lái),劉少奇是支持“血統(tǒng)論”的,代表官僚階級(jí)的利益;而毛澤東則是支持“出身論”的,代表廣大人民群眾的利益。所以,他們強(qiáng)烈要求打倒劉少奇。作為精神領(lǐng)袖,遇羅克始終對(duì)毛澤東抱著很復(fù)雜的感情。但是在“血統(tǒng)論”橫行太久的情況下,除了支持毛外,實(shí)在是沒(méi)有其他選擇。在遭逮捕并被處決前,遇羅克還將一封長(zhǎng)信交給牟志京保管,“在今后情勢(shì)允許時(shí),交給毛澤東”。

總體來(lái)說(shuō),在所有的紅衛(wèi)兵派別中,“老兵派”是相對(duì)來(lái)說(shuō)是最“理智”,破壞性也是最小的。暴力畢竟只是他們用來(lái)顯示自己“革命性”的手段而已,對(duì)于這個(gè)遲早會(huì)從父輩那里繼承過(guò)來(lái)的江山,何必要將其打得千瘡百孔呢?“老兵派”希望的是文革不要持續(xù)太久,達(dá)到目的即可,見(jiàn)好就收。但“四三派”“四四派”中的很多人則純粹是為了發(fā)泄對(duì)社會(huì)的不滿而投身文革,是為暴力而暴力。在著名“紅八月”里,他們走上街頭集體狂歡,一時(shí)血雨腥風(fēng)。本著“凡是敵人支持的我們就要反對(duì)”的原則,“四三派”、“四四派”由一開(kāi)始反對(duì)“老兵派”,反對(duì)官僚階級(jí),進(jìn)而發(fā)展到反對(duì)社會(huì)的一切秩序,無(wú)論它是合理的還是不合理的。

這種破壞一切社會(huì)秩序的狂熱被黑格爾(G. W. F. Hegel)稱(chēng)為“否定的意志”,這種意志“只有在破壞某種東西的時(shí)候,才感覺(jué)到它自己的存在”。通過(guò)無(wú)止境的破壞,他們暫時(shí)獲得了一種空虛的自由。“這種意志以為自己是希求某種肯定的狀態(tài),例如普遍的平等,但是事實(shí)上它并不希望這種狀態(tài)成為肯定的現(xiàn)實(shí),因?yàn)檫@種現(xiàn)實(shí)會(huì)馬上帶來(lái)某種秩序。”他們擔(dān)心一旦文革結(jié)束,舊有的金字塔形等級(jí)制便會(huì)死灰復(fù)燃。他們渴望的其實(shí)是真正的社會(huì)平等,但“這觀念實(shí)現(xiàn)的只能是破壞性的怒濤”。

單從力量對(duì)比上看,寒門(mén)子弟人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過(guò)高干子弟,所以前者能在短時(shí)間內(nèi)扭轉(zhuǎn)局勢(shì)。但權(quán)力資源畢竟是有限的。奧爾森(Mancur Olson)就曾指出:“比起大集團(tuán)來(lái),小集團(tuán)能夠更好地增進(jìn)其共同利益。”文革初期的“老兵派”由于人數(shù)少,容易統(tǒng)一行動(dòng),所以局勢(shì)始終在可控制的范圍內(nèi);但“四四派”、“四三派”則由于人數(shù)眾多,在短暫的一致對(duì)外后,便無(wú)法統(tǒng)一行動(dòng),反而分裂為很多小派別,為爭(zhēng)權(quán)奪利而開(kāi)始倒戈相向,武斗浪潮隨之席卷全國(guó)。

發(fā)展到最后,紅衛(wèi)兵運(yùn)動(dòng)漸漸脫離了追求平等的初衷,只剩下野蠻的權(quán)力斗爭(zhēng)。有的人始終一往無(wú)前,最終碰得頭破血流,甚至肉體湮滅。有的則被現(xiàn)實(shí)的血腥和殘酷所深深震撼,開(kāi)始閱讀各種書(shū)籍,并痛苦地思索這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的意義。毛澤東也意識(shí)到不能再這么下去,于是便提倡上山下鄉(xiāng),把紅衛(wèi)兵分散到農(nóng)村的“廣闊天地”中,借此稀釋其破壞力。于是1968年,一批批的紅衛(wèi)兵帶著困惑和失落,經(jīng)火車(chē)站離開(kāi)一片狼藉的北京城。他們完全沒(méi)意識(shí)到,遠(yuǎn)方荒涼且貧瘠的農(nóng)村將成為他們的煉獄。

在“四三派”、“四四派”紅衛(wèi)兵看來(lái),文革中的他們是“為爭(zhēng)取平等而斗爭(zhēng)”,若非他們挺身而出,中國(guó)早就建立起嚴(yán)密的金字塔形等級(jí)制了。而在“老兵派”看來(lái),他們?cè)谖母镏惺冀K代表著一股穩(wěn)定的理性的力量。他們?cè)?ldquo;紅八月”局勢(shì)失控時(shí)組織“西糾”,通過(guò)一系列行動(dòng)試圖阻止流血事件的蔓延。隨后更是成立了“聯(lián)動(dòng)”,公開(kāi)反對(duì)“中央文革”,甚至還要“打倒江青”,并“徹底批判毛主席的錯(cuò)誤路線!”這難道不是有反文革的正面含義嗎?從某種意義上來(lái)說(shuō),兩方都能從自己的角度來(lái)為自己辯護(hù),這是文革以后,很少會(huì)有紅衛(wèi)兵進(jìn)行主動(dòng)反思的根本原因。

而在上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)中紅衛(wèi)兵(知青)所受的種種磨難和不公待遇,則使他們轉(zhuǎn)而認(rèn)為自己才是文革中真正的受侮辱與損害的人,由于這苦難,之前犯下的罪惡似乎都可以一筆勾銷(xiāo),“受害者”和“加害者”的身份也在不知不覺(jué)間被完全顛倒過(guò)來(lái)——這是永恒的規(guī)律:比起加害行為來(lái),人類(lèi)更容易記住的是受害體驗(yàn)。

也許文革的唯一貢獻(xiàn),就是讓大部分人看清楚:國(guó)家社會(huì)主義不但不會(huì)帶來(lái)物質(zhì)財(cái)富,甚至連其最引以為傲的“人人平等”,也不過(guò)是張空頭支票。變革與開(kāi)放的力量正是在最黑暗的歲月里開(kāi)始抬頭。但有些問(wèn)題似乎永遠(yuǎn)難以解決:1968年“四三派”和“四四派”斗得血肉橫飛時(shí),一個(gè)已失勢(shì)的“老兵派”同學(xué)依然無(wú)比高傲。他極為自信地跟北島打賭“二十年后見(jiàn)高低”,并稱(chēng)“你們有筆桿子,我們有槍桿子,看將來(lái)是誰(shuí)的天下?”

by尹敏志

副標(biāo)題:1965-1970年的北京四中

作者:北島 曹一凡 維一

出版社:生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店

出版年:2012-3-1

1965年,當(dāng)北島邁進(jìn)無(wú)數(shù)人夢(mèng)寐以求的北京四中校門(mén)時(shí),才發(fā)現(xiàn)這里并不是天堂。除了繁重的學(xué)業(yè)外,每天被騎進(jìn)學(xué)校的高級(jí)進(jìn)口自行車(chē),飄蕩在耳邊的高層小道消息,以及每周末只有高干子弟有資格參加的會(huì)議,都讓他感到莫名的自卑和壓抑。而在同時(shí),所有人的衣著卻又都很統(tǒng)一和樸素,甚至樸素到了可疑的地步,顯得很“平等”。這讓北島感覺(jué)很不對(duì)勁:“顯然有什么東西被刻意掩蓋了,正如處于潛伏期的傳染病,隨時(shí)會(huì)爆發(fā)出來(lái)。”

直到文革的某天,北島走進(jìn)教室,忽然大吃一驚:高干同學(xué)們已經(jīng)搖身一變,披上了簇新的綠軍裝,甚至呢制的將校制服,腳蹬大皮靴,腰扎寬皮帶,手臂上的紅衛(wèi)兵袖標(biāo)紅得耀眼。紅色貴族們的這身華服,瞬間將自己與其他同學(xué)截然區(qū)分開(kāi)來(lái)。這時(shí)北島才恍然大悟,之前自己的壓抑,原來(lái)就是來(lái)自這種隱而未發(fā)的優(yōu)越感——終于,它“卸去樸素優(yōu)雅的偽裝,露出猙獰面貌。”

《暴風(fēng)雨的記憶:1965-1970年的北京四中》是18位親歷了文革的四中學(xué)生的回憶錄。由于書(shū)中大部分作者都屬于寒門(mén)子弟,所以文革前嚴(yán)重的社會(huì)不平等是他們的共同記憶。比如在王祖鍔看來(lái),當(dāng)時(shí)階級(jí)路線被貫徹得越來(lái)越嚴(yán)格,無(wú)論是上學(xué)、參軍還是工作,都要看出身,家庭背景不好的人處處受限,根紅苗正的人則享有很多便利,“人與人的不平等到了如此地步,有些人還是不滿足。”趙京興則說(shuō)得更大膽直白:“按照教科書(shū)和老師的講法,社會(huì)主義社會(huì)是個(gè)美好的社會(huì),沒(méi)有剝削,沒(méi)有壓迫,人人平等。事實(shí)并非如此。”

用不平等、壓迫等常與資本主義相聯(lián)系的詞來(lái)描述社會(huì)主義社會(huì),這乍看起來(lái)很令人驚訝。但正如卡爾·波普(Karl Popper)所說(shuō),即使在共產(chǎn)主義革命取得了勝利后,馬克思預(yù)言的“無(wú)階級(jí)的社會(huì)”也不會(huì)出現(xiàn),因?yàn)榫驮谕品f政權(quán)的那一刻,“手握權(quán)力的人很快便會(huì)組成一個(gè)新的貴族或官僚階級(jí),并成為這個(gè)新社會(huì)的新統(tǒng)治者。”他們會(huì)極力掩飾這一點(diǎn),而最好方式莫過(guò)于保留并利用原有的革命意識(shí)形態(tài),充分利用它,“一方面,使這些新統(tǒng)治者的權(quán)力合法化,并不斷得到加強(qiáng);另一方面,也可以作為‘精神鴉片’來(lái)麻痹無(wú)知的民眾。”

高干子弟和寒門(mén)子弟之間的利益沖突,才是產(chǎn)生全國(guó)性紅衛(wèi)兵運(yùn)動(dòng)的社會(huì)基礎(chǔ),文革也是當(dāng)時(shí)“社會(huì)矛盾的總爆發(fā)”。建國(guó)后,一連串的政治運(yùn)動(dòng)只打擊了舊社會(huì)的統(tǒng)治階級(jí),紅色貴族的權(quán)力則乘機(jī)無(wú)限膨脹。統(tǒng)治者雖然換了,但統(tǒng)治結(jié)構(gòu)卻沒(méi)改變——就像中國(guó)歷朝歷代農(nóng)民起義后出現(xiàn)的情況。不知不覺(jué)間,人民內(nèi)部已經(jīng)形成了四個(gè)階級(jí)。四中學(xué)生就是當(dāng)時(shí)社會(huì)結(jié)構(gòu)的縮影:高干子弟的地位最高,工農(nóng)兵和普通干部子弟次之,知識(shí)分子的后代再次。“黑五類(lèi)”子女則早已淪為賤民,絕對(duì)進(jìn)不了四中。

文革開(kāi)始后,高干、工農(nóng)兵、知識(shí)分子二代都組成了各自的紅衛(wèi)兵組織,分別稱(chēng)為“老兵派”、“四四派”和“四三派”。雖然這三派紅衛(wèi)兵都使用相同的革命話語(yǔ),一眼看上去似乎沒(méi)什么區(qū)別,但只要從他們的具體行為和立場(chǎng)來(lái)分析,就能看出這三派紅衛(wèi)兵其實(shí)有著各自明確且迥異的政治訴求。

“老兵派”又被稱(chēng)為“第一代紅衛(wèi)兵”,顧名思義,他們是率先投入文革浪潮的。由于能通過(guò)家庭在第一時(shí)間了解高層政治動(dòng)向,他們可以先發(fā)制人。文革初期是“老兵派”的天下,他們提出了“老子英雄兒好漢,老子反動(dòng)兒混蛋”的著名口號(hào),并由劉輝宣譜寫(xiě)成《紅衛(wèi)兵戰(zhàn)歌》,迅速傳遍大江南北。隨后的3個(gè)多月時(shí)間里,全國(guó)圍繞著“血統(tǒng)論”和“出身論”爆發(fā)了激烈的爭(zhēng)論。雖然當(dāng)時(shí)所有社會(huì)資源都已經(jīng)向紅色貴族們傾斜,但他們還是不滿足,擔(dān)心“狗崽子們要翻天”。所以,他們要利用文革,進(jìn)一步鞏固自己的權(quán)力。對(duì)于這個(gè)意圖,“四三派”和“四四派”的寒門(mén)子弟是心知肚明的,但他們暫時(shí)敢怒而不敢言。

“老兵派”的行動(dòng)緊鑼密鼓。6月初得到毛澤東有意廢除高考的內(nèi)部消息后,北京四中和北京女一的十幾位高干子弟立即起草了“廢除現(xiàn)行高考制度”倡議書(shū)。此倡議書(shū)由劉源提交給時(shí)任國(guó)家主席的父親劉少奇,并隨即見(jiàn)報(bào)。這份倡議書(shū)稱(chēng),高考制度“基本上沒(méi)有跳出資產(chǎn)階級(jí)考試制度的框框,不利于貫徹執(zhí)行黨中央和毛主席提出來(lái)的教育方針。”但其實(shí)“老兵派”更隱秘的動(dòng)機(jī)是借由廢除高考,徹底堵塞寒門(mén)子弟向上流動(dòng)的渠道,建立某種“社會(huì)主義門(mén)閥制”,讓紅色貴族們世代掌權(quán)。

但是,風(fēng)光了幾個(gè)月后,毛澤東在8月5號(hào)忽然發(fā)表《炮打司令部——我的一張大字報(bào)》,將矛頭直接指向劉少奇和整個(gè)官僚階層,并隨后解散工作組,卻使得“老兵派”的形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。我們至今無(wú)法確定,毛澤東的這一舉動(dòng),究竟是緣于對(duì)官僚階層的不滿,還是為了打擊政治異己,攫取更多個(gè)人權(quán)力,或者僅僅是出于一種革命理想主義。但有一點(diǎn)可以肯定,那就是此舉為之前被壓抑很久的“四三派”、“四四派”,即“第二代紅衛(wèi)兵”的橫空出世掃清了障礙。尤其是8月18日受到毛澤東親自接見(jiàn)后,“四三派”、“四四派”紅衛(wèi)兵更是強(qiáng)烈地感覺(jué)到,毛主席是支持他們的。他們因此陷入領(lǐng)袖崇拜的迷醉中無(wú)法自拔,并在隨后肆意“傾瀉我們無(wú)情的暴力”,直至掀翻天地。