by連清川

在互聯(lián)網(wǎng)時代終于湮沒了傳統(tǒng)媒體的聲音并且開始扼殺它們的生命力的當下語境中,我們幾乎完全忘卻了傳統(tǒng)媒體曾經(jīng)有過怎樣的光榮,并且那些真正的無冕之王們?nèi)绾卧跈嗔Φ膱鲩撝锌v橫捭闔。《紐約時報》駐華盛頓記者站站長詹姆斯·雷斯頓(James Reston)就是這樣的一位王者。他在華盛頓的20多年生涯之中,每一任總統(tǒng)都是他的朋友,他可以頻繁出入白宮,并且總統(tǒng)們尚且必須對他畢恭畢敬;另外一位真正的媒體英雄是《華盛頓郵報》副總編,水門事件的揭發(fā)者之一鮑勃·伍德沃德(Bob Wood-ward)。在布什時代,他曾20多次獨家專訪布什,并且因此寫下了白宮對伊拉克戰(zhàn)爭決策最完整的過程。

在中國,從未有過這樣的故事。

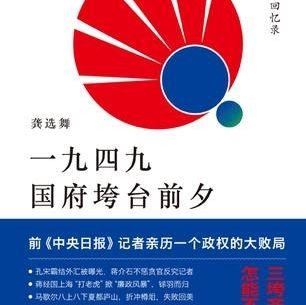

當我看見龔選舞的《一九四九國府垮臺前夕》,并且努力尋找定義方法時,我想到一個合適的描述:靠近權力頂峰。1946年他從中央政治學校大學部畢業(yè),無意中撞進新聞界時,如他自己描述的,他是個來自農(nóng)村的土包子,不曾想像自己能目睹中國政治最高層的名利場。自然,他也無意中,窺見和撞破了中國媒體與權力之間的隱性鐵律。

雖然龔選舞從不曾成為蔣介石或者蔣經(jīng)國的朋友,但他《中央日報》記者身份,使他近距離地接觸到了權力的頂峰,甚至得以與許多“部級干部”建立良好的關系。那邊的風景究竟如何?

權力永遠是一個隱蔽的世界,中外皆然。這就是新聞行業(yè)甚至普通公眾對于權力故事如此癡迷的重要原因之一。因此,在古今中外的眾多媒體,都對發(fā)掘權力場閾中的秘辛八卦孜孜不倦。

然而權力世界自然也有他們的生活習俗,起居規(guī)律。這些看似無關宏旨的事件,包括那些隱藏在決策背后的論定過程,恰恰設定了許多歷史的走向,甚至改變了歷史的軌跡,因此清朝對于皇室事無巨細的《起居注》成為研究清朝歷史的重要原始材料。

龔選舞初出茅廬時,就被派上了廬山,成為近距離觀察“廬山小朝廷”的記者。抗戰(zhàn)勝利,蔣介石不肯返回南京,而是躲避到廬山,活生生把風景區(qū)變成了小朝廷;美國調(diào)停特使馬歇爾因此六上六下廬山;為了蔣一人看報需要,《中央日報》生生在廬山上辦了一份小報。

這就是蔣的“起居注”影響歷史的關鍵節(jié)點:以廬山為朝廷,可見這個政權已經(jīng)傲慢到如何地步。避見馬歇爾,可知國共之戰(zhàn)必然,蔣全無和談之心。《中央日報》去廬山,可曾聽過袁克定為袁世凱一人所辦、呼吁復辟帝制的《順天日報》?

靠近頂峰,必然能看見更多細節(jié)。細節(jié)的還原往往就是歷史的真相。宋美齡看似親民,對答記者如流,但卻“板起面孔把大家教訓一頓”,無非因為孔宋經(jīng)營商業(yè),可見第一家庭貪瀆幾可定論。而我最為感動的細節(jié)是在南京大學生抗議之中,當時的南京憲兵隊騎兵連長,1978年擔任臺灣憲兵司令劉罄敵,以騎兵人性對峙學潮終于逼退學生。該做法隱隱透露出國民黨政權后來在臺灣蛻變的必然性。

但是對于媒體而言,無論怎樣被覆蓋在權力的陰影之下,以勇氣換取真相乃是其最為本質(zhì)的屬性。書中所寫的“大聲公”、采訪部主任陸鏗揭露了孔宋換匯丑聞的揚子、孚中案,即使到了蔣介石面前依然嗆聲,不肯透露新聞來源的故事,乃是對新聞脊梁的終極肯定。

昨日的新聞,今日的歷史,這也是臺灣《中國時報》前主筆林博文說龔選舞的書是“歷史初稿”的原因。

新聞所需要的永遠是第一手的材料,這也是雷斯頓、伍德沃德、沃爾特·李普曼為什么經(jīng)常沉陷在被政治誤導的恐懼中,卻仍然堅持與白宮保持“親密接觸”的原因。新聞需要“看得見權力的房間”,才能把真實的權力運作,以及權力對國家和民眾的影響揭示給公眾。靠近權力頂峰,乃是能夠把對于國家、國民和民族至關重要的頂層政治置于公眾之前的惟一方法。而靠近權力頂峰需要的是新聞所需的一切素質(zhì):智慧、獨立、勇氣,以及適當?shù)木嚯x感。

當年的權力頂峰已經(jīng)矮化成小島上的一個丘陵。但正是曾經(jīng)俯瞰全局的“新聞房間”,為我們留下了描述頂峰的歷史初稿,讓我們得以一品那個政權失落的材料。

林博文的序中寫道,“真正能呈現(xiàn)蔣介石政府‘金陵王氣黯然收’的實況”。如果從龔先生的書寫描述來說,這一判斷無疑是準確的。但如果從理性判斷的角度上,我覺得像龔先生和林先生共同引用孔尚任《桃花扇》的傷情:這青苔碧瓦堆,俺曾睡風流覺,將五十年興亡看飽。……殘夢最真,舊境丟難掉。

作為《中央日報》的記者,盡管用盡勇氣和職業(yè)性將新聞做到最佳,畢竟,龔先生在氣質(zhì)上更加與國府之間是聲氣相通的。孔尚任盡管認為晚明的大勢已去,而那個朝廷也腐敗透頂,但是明是自己,而清是別人。

金陵王氣究竟是如何收掉的?位于頂峰上的那些人是看不清楚的,那些部長秘書長也是看不清楚的。這種不清楚,甚至連今天的許多人在仰望當年的頂峰的時候,仍然看到的是虛無飄渺掩映中。于是,現(xiàn)在許多人開始重新喜歡民國調(diào)調(diào)。

龔選舞是盡職的觀察者,真正的新聞人。歌星周小燕和陳小燕在炮火逼近南京時依舊紅遍半邊天,制憲大會的虛假和傲慢,都是那個政權倒塌的細節(jié)外象。而“被經(jīng)濟拖垮,被共軍打垮,被學潮鬧垮”的三垮齊至,怎么不垮的論斷,真是精密的總結。

民國調(diào)調(diào)如何能不好?那時有中國現(xiàn)代以來最好的學術,最耽美的文化,最純粹的娛樂,最精致的生活,人性寬和的政治,宗教信仰的頂峰,古今中洋的交匯,鄉(xiāng)紳買辦的多樣性……即便在已經(jīng)全球化的今天,中國也無法與那個時代的傳統(tǒng)承襲和現(xiàn)代融匯相媲美。

惟一只有一個問題:所有的一切,都只是社會上層的想象。制度浮于皮層,繁榮集中呈現(xiàn),文化罔顧公眾。那是一個只有少數(shù)人進入了現(xiàn)代的社會。整個國家猶如油與水之間進行分裂。不是民心,而是民治。民無從與治,惟有逃離與對峙。政權的交替只因一件事:誰發(fā)動了這個國家變革的欲望,誰就獲勝。價值觀并不重要。

龔選舞的傷情和現(xiàn)代一部分大陸人熱愛民國調(diào)調(diào)如出一轍,他們都愿享受美好的事情而并無變革的欲望。

大眾在變革欲望的驅(qū)動之下是暴戾的。只有當整個國家民族都喪失了變革的欲望,只愿在現(xiàn)有秩序下微調(diào)時,社會才是健康的。

這在頂峰之上,或者靠近頂峰的房間里是看不見的。頂峰上望下來,是浮云遮望眼的美妙,而地殼下的火山噴涌,只有在爆發(fā)那一刻才能發(fā)現(xiàn)。

作為一個新聞的后背,我沒有膽識學養(yǎng),評判前輩龔選舞。尤其作為一位當年靠近政治頂峰的記者,他已經(jīng)充分顯示了他的職業(yè)素養(yǎng)、道德勇氣和政治敏銳。但是可悲的是作為一個現(xiàn)代的新聞學生,我們一方面對于新聞的職業(yè)性已經(jīng)有了更新的教育。我們充分認識到接近頂峰的威脅性,并且認為應該職業(yè)性地保持與所有權力的距離,建立獨立的機構和人格,一切以真相作為本能的素養(yǎng),甚至學會了和公眾拉開距離,如此去建設所謂歷史的初稿;但另一方面,我們卻沉淪在比龔選舞所在時代更加無力的時代之中,拋卻一切新聞職業(yè)性而再次本能地選擇對抗或附屬。這就是我說的,新聞中隱性的鐵律。

那個看得見風景的房間,只能從龔選舞的敘述中窺見一角,我們便重返新聞氤氳的霧色之中。

by連清川

副標題: 前《中央日報》記者親歷一個政權的大敗局

原作名: 一九四九國府垮臺前夕:龔選舞回憶錄

作者: 龔選舞

出版社: 世界圖書出版公司·后浪出版公司

出版年: 2012-9

在互聯(lián)網(wǎng)時代終于湮沒了傳統(tǒng)媒體的聲音并且開始扼殺它們的生命力的當下語境中,我們幾乎完全忘卻了傳統(tǒng)媒體曾經(jīng)有過怎樣的光榮,并且那些真正的無冕之王們?nèi)绾卧跈嗔Φ膱鲩撝锌v橫捭闔。

《紐約時報》駐華盛頓記者站站長詹姆斯·雷斯頓(James Reston)就是這樣的一位王者。他在華盛頓的20多年生涯之中,每一任總統(tǒng)都是他的朋友,他可以頻繁出入白宮,并且總統(tǒng)們尚且必須對他畢恭畢敬;另外一位真正的媒體英雄是《華盛頓郵報》副總編,水門事件的揭發(fā)者之一鮑勃·伍德沃德(Bob Wood-ward)。在布什時代,他曾20多次獨家專訪布什,并且因此寫下了白宮對伊拉克戰(zhàn)爭決策最完整的過程。

在中國,從未有過這樣的故事。

當我看見龔選舞的《一九四九國府垮臺前夕》,并且努力尋找定義方法時,我想到一個合適的描述:靠近權力頂峰。1946年他從中央政治學校大學部畢業(yè),無意中撞進新聞界時,如他自己描述的,他是個來自農(nóng)村的土包子,不曾想像自己能目睹中國政治最高層的名利場。自然,他也無意中,窺見和撞破了中國媒體與權力之間的隱性鐵律。

雖然龔選舞從不曾成為蔣介石或者蔣經(jīng)國的朋友,但他《中央日報》記者身份,使他近距離地接觸到了權力的頂峰,甚至得以與許多“部級干部”建立良好的關系。那邊的風景究竟如何?

權力永遠是一個隱蔽的世界,中外皆然。這就是新聞行業(yè)甚至普通公眾對于權力故事如此癡迷的重要原因之一。因此,在古今中外的眾多媒體,都對發(fā)掘權力場閾中的秘辛八卦孜孜不倦。

然而權力世界自然也有他們的生活習俗,起居規(guī)律。這些看似無關宏旨的事件,包括那些隱藏在決策背后的論定過程,恰恰設定了許多歷史的走向,甚至改變了歷史的軌跡,因此清朝對于皇室事無巨細的《起居注》成為研究清朝歷史的重要原始材料。

龔選舞初出茅廬時,就被派上了廬山,成為近距離觀察“廬山小朝廷”的記者。抗戰(zhàn)勝利,蔣介石不肯返回南京,而是躲避到廬山,活生生把風景區(qū)變成了小朝廷;美國調(diào)停特使馬歇爾因此六上六下廬山;為了蔣一人看報需要,《中央日報》生生在廬山上辦了一份小報。

這就是蔣的“起居注”影響歷史的關鍵節(jié)點:以廬山為朝廷,可見這個政權已經(jīng)傲慢到如何地步。避見馬歇爾,可知國共之戰(zhàn)必然,蔣全無和談之心。《中央日報》去廬山,可曾聽過袁克定為袁世凱一人所辦、呼吁復辟帝制的《順天日報》?

靠近頂峰,必然能看見更多細節(jié)。細節(jié)的還原往往就是歷史的真相。宋美齡看似親民,對答記者如流,但卻“板起面孔把大家教訓一頓”,無非因為孔宋經(jīng)營商業(yè),可見第一家庭貪瀆幾可定論。而我最為感動的細節(jié)是在南京大學生抗議之中,當時的南京憲兵隊騎兵連長,1978年擔任臺灣憲兵司令劉罄敵,以騎兵人性對峙學潮終于逼退學生。該做法隱隱透露出國民黨政權后來在臺灣蛻變的必然性。

但是對于媒體而言,無論怎樣被覆蓋在權力的陰影之下,以勇氣換取真相乃是其最為本質(zhì)的屬性。書中所寫的“大聲公”、采訪部主任陸鏗揭露了孔宋換匯丑聞的揚子、孚中案,即使到了蔣介石面前依然嗆聲,不肯透露新聞來源的故事,乃是對新聞脊梁的終極肯定。

昨日的新聞,今日的歷史,這也是臺灣《中國時報》前主筆林博文說龔選舞的書是“歷史初稿”的原因。

新聞所需要的永遠是第一手的材料,這也是雷斯頓、伍德沃德、沃爾特·李普曼為什么經(jīng)常沉陷在被政治誤導的恐懼中,卻仍然堅持與白宮保持“親密接觸”的原因。新聞需要“看得見權力的房間”,才能把真實的權力運作,以及權力對國家和民眾的影響揭示給公眾。靠近權力頂峰,乃是能夠把對于國家、國民和民族至關重要的頂層政治置于公眾之前的惟一方法。而靠近權力頂峰需要的是新聞所需的一切素質(zhì):智慧、獨立、勇氣,以及適當?shù)木嚯x感。

當年的權力頂峰已經(jīng)矮化成小島上的一個丘陵。但正是曾經(jīng)俯瞰全局的“新聞房間”,為我們留下了描述頂峰的歷史初稿,讓我們得以一品那個政權失落的材料。

林博文的序中寫道,“真正能呈現(xiàn)蔣介石政府‘金陵王氣黯然收’的實況”。如果從龔先生的書寫描述來說,這一判斷無疑是準確的。但如果從理性判斷的角度上,我覺得像龔先生和林先生共同引用孔尚任《桃花扇》的傷情:這青苔碧瓦堆,俺曾睡風流覺,將五十年興亡看飽。……殘夢最真,舊境丟難掉。

作為《中央日報》的記者,盡管用盡勇氣和職業(yè)性將新聞做到最佳,畢竟,龔先生在氣質(zhì)上更加與國府之間是聲氣相通的。孔尚任盡管認為晚明的大勢已去,而那個朝廷也腐敗透頂,但是明是自己,而清是別人。

金陵王氣究竟是如何收掉的?位于頂峰上的那些人是看不清楚的,那些部長秘書長也是看不清楚的。這種不清楚,甚至連今天的許多人在仰望當年的頂峰的時候,仍然看到的是虛無飄渺掩映中。于是,現(xiàn)在許多人開始重新喜歡民國調(diào)調(diào)。

龔選舞是盡職的觀察者,真正的新聞人。歌星周小燕和陳小燕在炮火逼近南京時依舊紅遍半邊天,制憲大會的虛假和傲慢,都是那個政權倒塌的細節(jié)外象。而“被經(jīng)濟拖垮,被共軍打垮,被學潮鬧垮”的三垮齊至,怎么不垮的論斷,真是精密的總結。

民國調(diào)調(diào)如何能不好?那時有中國現(xiàn)代以來最好的學術,最耽美的文化,最純粹的娛樂,最精致的生活,人性寬和的政治,宗教信仰的頂峰,古今中洋的交匯,鄉(xiāng)紳買辦的多樣性……即便在已經(jīng)全球化的今天,中國也無法與那個時代的傳統(tǒng)承襲和現(xiàn)代融匯相媲美。

惟一只有一個問題:所有的一切,都只是社會上層的想象。制度浮于皮層,繁榮集中呈現(xiàn),文化罔顧公眾。那是一個只有少數(shù)人進入了現(xiàn)代的社會。整個國家猶如油與水之間進行分裂。不是民心,而是民治。民無從與治,惟有逃離與對峙。政權的交替只因一件事:誰發(fā)動了這個國家變革的欲望,誰就獲勝。價值觀并不重要。

龔選舞的傷情和現(xiàn)代一部分大陸人熱愛民國調(diào)調(diào)如出一轍,他們都愿享受美好的事情而并無變革的欲望。

大眾在變革欲望的驅(qū)動之下是暴戾的。只有當整個國家民族都喪失了變革的欲望,只愿在現(xiàn)有秩序下微調(diào)時,社會才是健康的。

這在頂峰之上,或者靠近頂峰的房間里是看不見的。頂峰上望下來,是浮云遮望眼的美妙,而地殼下的火山噴涌,只有在爆發(fā)那一刻才能發(fā)現(xiàn)。

作為一個新聞的后背,我沒有膽識學養(yǎng),評判前輩龔選舞。尤其作為一位當年靠近政治頂峰的記者,他已經(jīng)充分顯示了他的職業(yè)素養(yǎng)、道德勇氣和政治敏銳。但是可悲的是作為一個現(xiàn)代的新聞學生,我們一方面對于新聞的職業(yè)性已經(jīng)有了更新的教育。我們充分認識到接近頂峰的威脅性,并且認為應該職業(yè)性地保持與所有權力的距離,建立獨立的機構和人格,一切以真相作為本能的素養(yǎng),甚至學會了和公眾拉開距離,如此去建設所謂歷史的初稿;但另一方面,我們卻沉淪在比龔選舞所在時代更加無力的時代之中,拋卻一切新聞職業(yè)性而再次本能地選擇對抗或附屬。這就是我說的,新聞中隱性的鐵律。

那個看得見風景的房間,只能從龔選舞的敘述中窺見一角,我們便重返新聞氤氳的霧色之中。