朱學東/文

自由而無用的閱讀

2022年,我個人的閱讀,與前兩年包括2019年乃至更早些年相比,并無太多不同,不過是循著自己的生活節(jié)奏,繼續(xù)在既定的軌道上漫步而已,無非是閱讀的數(shù)量多寡和內(nèi)容不同之別。在閱讀偏好上,與此前我的私人閱讀也無太大改變。

到撰寫這篇文章時,2022年,我共計讀完88本圖書,比去年略少了些。

《好不憤怒: 女性憤怒的革命力量》

[美]麗貝卡·特雷斯特 /著

成思 /譯

新星出版社

2022年5月

其中,2022年出版的新書大概占一半左右。新書除了個人偏好,還有為完成自己參加的好書評選,或者推卻不掉的為朋友的書寫序或書評的責任。閱讀偏好仍在政治、歷史、思想史及其他人文社科圖書方面,當然,偶爾會夾雜些小說,我是最近這幾年才恢復小說的閱讀,屬于嚴重偏科的閱讀者。中國古典作品中,我選擇了歷史、筆記、飲食以及詩詞,類似睡前枕邊書,常翻常新。這一年,我放棄了對《資治通鑒》的研讀,開始研讀《史記》,作為歷史,同時作為文學作品。而詩詞歌賦,不僅讀,還抄寫。

閱讀的習慣,依舊享受紙書,喜歡在書上亂涂亂寫。我把這種涂抹稱之為自己的精神隱私,是閱讀過程的一種私人對話。所以,我很自私,只向別人借書,卻不愿意把書借給別人,怕泄露自己的精神隱私。也只有到萬不得已才會翻看電子版PDF版。

閱讀時間和場地的分布,毫無規(guī)律,隨意性大,居家、地鐵、行旅途中,以及任何等候時間十分鐘左右,我都會翻讀隨身攜帶的書。是的,即使出去買醉,我也會隨身帶本書路上讀。

《毀滅與重塑: 20世紀的歐洲》

[美]羅蘭•N. 斯特龍伯格 /著

燕環(huán) /譯

現(xiàn)代出版社

2022年1月

閱讀過程若有得,我也會在朋友圈或者流水賬里分享。我覺得分享是一種美德,是一種指引。我常常從朋友的分享中獲益,去閱讀朋友推薦的書。多一個人讀好書,就像多一個人讀奧威爾,這個世界就會多一份希望。

2022年新出版的那些書中,我個人比較喜歡的,不少。諸如《中國歷史文化地理》、《毀滅與重塑:20世紀的歐洲》、《新月與薔薇:波斯五千年》、《1913,中國華北見聞》、《樸:童慶炳口述自傳》、《陰影中的人》、《破碎的生活:普通德國人經(jīng)歷的20世紀》、《活在洪武時代:朱元璋治下小人物的命運》、《好不憤怒:女性憤怒的革命力量》、《椿樹峁》、《人生小紀:與李澤厚的虛擬對話》、《無國界病人》、《希特勒的末日》、《胡小石中國文學史講稿》等。當然,還是有不少好書,我已經(jīng)在手,卻因時間原因,還沒來得及展讀。

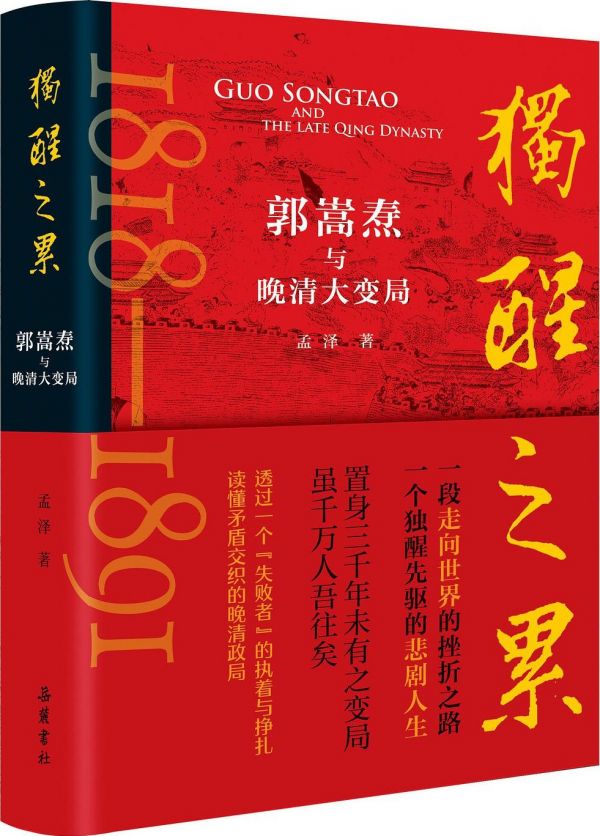

2022年我新讀或重讀的那些早已出版的圖書中,《到芬蘭車站》、《獨醒之累:郭嵩燾與晚清大變局》、《奧威爾難題》、《他們以為他們是自由的:1933—1945年間的德國人》、《法西斯謊言簡史》、《陳寅恪魏晉南北朝史講演錄》、《籬槿堂自敘》、《世界歷史的教訓:民族國家的信仰及其禍福》、《中國小說史略》、《戰(zhàn)后歐洲史》等,都給我留下了至深的印象,這些作品并沒有因出版久遠而失去閱讀的價值。書籍穿越時空的意義,就在此吧。

無論是經(jīng)典作品,還是充滿洞見的新著,甚至那些失望之書,一旦打開,我多會堅持讀完。即使那些失望之書,我也努力從中發(fā)現(xiàn)其于我的意義,哪怕是反面的。2022年我唯一放下無法繼續(xù)閱讀的書,是《資治通鑒》。因為閱讀過程有太多的罪惡感,甚至心理生理上的厭惡。這種罪惡感跟宮崎駿了解到日本所犯下的惡行無法卒讀半藤一利的《昭和史》是類似的,這就是魯迅說的“才從字縫里讀出,滿本都寫著‘吃人’兩字”。但是,我有生之年,應該還是能咬牙讀完的。

《1913,中國華北見聞》

[澳]瑪麗·岡特 /著

李堯 /譯

尺寸 | 中國工人出版社

2022年2月

享受隨意無目的的閱讀,而非研究性專業(yè)性的閱讀,我注六經(jīng)六經(jīng)注我,這就是我喜歡讀書的原因和方法。在許多人看來,我是好讀書不求甚解的糊涂蛋,也就沒學到什么。而且,讀的都是無用甚至可能還是無聊之書,不能幫我這樣一個靈活就業(yè)者謀稻粱。一些朋友很不理解,明明自己落魄到了吃軟飯打秋風的地步,不好好琢磨掙錢,或者專心攻讀些對生活有用至少也是對著述謀稻粱有用的書,卻還如此頑固,樂此不疲。即使被人詬病,我也甘之如飴。這才是我自己的生活。每一次讀到一本心動的書,如布羅茨基說的,“就像醒來換了一副臉龐”。多年前我已經(jīng)明白,自由而無用的閱讀,既改變了我的命運,更形塑了我個人的精神底色。這是個人最大的功利。

閱讀,抵抗恐懼的姿勢

傅山說,世難,而酒以用之。其實,世難,書以用之,也是一種選擇。

2022年那個非典型的春天,我獨自在家時,常常凝視家里四處堆放的并不值錢卻塑造了我的精神世界和我的生活的那些并不講究版本的書籍,充滿了恐懼,不知這些書會面臨何種命運。恐懼、悲傷和憤怒幾乎控制了我的情緒,我原定的寫作計劃,全部夭折。

無論是歷史的必然性還是偶然性,它們雖然擁有巨大的吞噬人的力量,但生活不會被消滅,個體生命仍然有著隱秘而頑強的力量。因此,對苦難和不幸的控訴,固然重要,但這不應該是生活的全部,更重要的,是面對苦難的生活,也要保持生活的意義和尊嚴,不奢談人類的最終目標和自身的解放,而是潛心于自己熱愛的事情,哪怕默默度過一生,與別人毫不相干。閱讀,就是我自己熱愛的事。

“當無名的恐懼襲來的時候,我坐在角落,雙手舉著書,這是我抵擋恐懼的姿勢,眼前的字是最近的擋箭牌,是白日夢從噩夢飛起的無數(shù)洞穴。”

無名的黑暗和恐懼來襲時,即使想還擊,其實也無從下手。因為那是淹沒人的一種壓抑窒息的氛圍,不是某個可以作為明確反擊目標的具體的人具體的物事,更不是自己知識的匱乏。去國離鄉(xiāng)的作家張辛欣選擇了用讀書抵擋恐懼。我很喜歡張辛欣這個抵擋恐懼的姿勢,這也是我,一個怯懦的讀書人,能自己把控的、不丟人現(xiàn)眼,同時還能努力平復自己的選擇。

《活在洪武時代: 朱元璋治下的小人物命運》

諶旭彬 /著

浙江人民出版社

2022年6月

“歷史是了解我們處境的唯一正確途徑。”2022年讀到埃德蒙·威爾遜在《到芬蘭車站》里援引薩維尼的話說。馬丁·普克納則在《文字的力量:文學如何塑造人類、文明和世界》中寫道:“故事也保存了人類的經(jīng)驗,告訴聽者在困難的情況下如何行動,以及如何消除常見的隱患。”

歷史上,無論是失敗者還是成功者,無論他們的故事卑劣還是高尚,怯懦還是勇敢,機變還是愚頑,守正還是出奇,也不論是悲劇、喜劇還是鬧劇,許多通過書籍記錄了下來。這些書記錄的,其實都是他人的生活,他人對于生活的理解。童慶炳先生的口述自傳中,有講到動蕩時代如何以一個普通人的良知常識行事,以及堅持閱讀的意義,雖然童先生的閱讀更多是在學問的積累上,他學問的提升,正是因為別人忙于運動時,他得以在越南和阿爾巴尼亞埋首典籍,而這,其實最終取決于童先生自己的選擇,有同樣機會的人并沒有如童先生這般。謝侯之在《椿樹峁》中回憶起自己和王新華、王克明、許小年等在高中時代,在政治大手揮動下被甩出了正常生活軌道,來到陜西延安萬莊一個超越他們想象的叫椿樹峁的地方插隊,他們并沒有自我放逐,而是自我拯救,并形成了自己的獨立思考,同時努力向插隊地方的孩子們介紹外面的世界,如許小年后來對自由和市場經(jīng)濟的執(zhí)著,針對的正是他在插隊時所看到的親歷的苦難的淵藪……

“只有通過重述個人命運,才能真正理解人們遭遇的千百種不幸。”康拉德·H.雅勞施在《破碎的生活:普通德國人經(jīng)歷的20世紀》序言中寫道。一旦能夠理解人們遭遇的千百種不幸,我們也就能夠理解自己的命運,作出自己的判斷和選擇——有意義的生活,如何在特定環(huán)境下不被恐懼擊垮,相反得以延續(xù),甚至賦予其超越獨善自身之外的蝴蝶翅膀般的新意義。這就是鏡鑒,也是我總是喜歡重讀阿赫瑪托娃、帕斯捷爾納克們作品的原因所在。

這個意義上,讀書也就成了一種個人治療的形式,當然也具有社會性。

《樸: 童慶炳口述自傳》

童慶炳 /口述

羅容海 /整理

一頁folio | 廣西師范大學出版社

2022年1月

閱讀是對時代的一種解毒劑

無論如何,讀書都會帶來一種知識的拓展。早已過了天命之年的我,生活所需要的知識,早已足夠。知識的拓展,并非我閱讀的真正目的。以我今天的識見,翻開的任何一本書,無論正反面,都會讓我有得。這并非實用性知識,而是哲學的本義,愛智慧。

“現(xiàn)代生活最深層的問題,源于個人在面對勢不可擋的社會力量時要求保持其存在的自主性和個性。”

埃德蒙·威爾遜在《到芬蘭車站》一書中引德國著名社會學家格奧爾格·齊美爾的話,其實就是我今天面臨的挑戰(zhàn)。在歷史加速的時候,面對個人無法阻擋的社會力量時,保持自我,不淪為整齊劃一的一份子,也不隨波逐流,更不墮落,不僅需要堅定明確的信念精神,也需要實踐的勇氣和智慧。實踐的勇氣和智慧,就在人類那些個體命運的故事中,那些愛智慧的形而上的思辨。而這個信念精神,就是溫斯頓所言的,老大哥永遠不能戰(zhàn)勝甚至能打敗老大哥的宇宙法則:

“宇宙中有某種東西——某種精神或者法則,我不知道——你們永遠不能戰(zhàn)勝。”“我不知道,是人類的精神吧。”

在《奧威爾難題》中,戈特利布解讀說,正是因為目睹了溫斯頓失去回憶、常識、對茱莉亞的依戀,以及童年時對母親的愛的記憶,我們才認識到記憶、常識、忠誠和愛的重要價值,因為它們體現(xiàn)了我們的自由度。

《我們》

[俄]葉甫蓋尼·扎米亞京 /著

陳超 /譯

上海譯文出版社

2017年1月

這種宇宙法則,存在于那些記錄下來的人類命運的故事中。發(fā)現(xiàn)、閱讀他們,是獲得這種人類精神并繼續(xù)延續(xù)它們的過程,就像扎米亞京《我們》中對莫扎特音樂的發(fā)現(xiàn),赫胥黎《美麗新世界》中野人對殘存的莎士比亞作品的發(fā)現(xiàn)。

“閱讀是對時代的一種解毒劑。”2019年3月19日,我在河南松社做完一場閱讀分享會后,在嘉賓留言簿上,寫下了這句戲仿英國歷史學家保羅·約翰遜的話。保羅·約翰遜原話大意是:“對歷史的研究,是一種針對當代傲慢的強烈的解毒劑”。我覺得不惟歷史學家們的歷史研究,對于我這樣的普通人而言,閱讀才是。而對歷史的研究,只是閱讀中的一個方向。

《獨醒之累: 郭嵩燾與晚清大變局》

孟澤 /著

岳麓書社

2021年11月

我這個人,不新不舊,半新半舊,不中不西,半中半西,原本接受的所謂新東西,底色其實仍是舊的。我并不希望自己精神上成為父祖輩那樣的人。理性告訴我,必須繼續(xù)清洗、鞏固。正因為這種心念,我才能對無用之書保持著高強度的閱讀,這些無用之書里,多有近世乃至現(xiàn)代以來對于中國人而言依然是新的文明成果。努力接收我認為的新東西新價值新文明,不是怕自己老了跟不上時代,而是怕自己一放松,便活成了自己討厭的樣子。本質(zhì)上,這也是一種向內(nèi)在的流亡,一種形而上的追求。閱讀,會給自己一種警醒,也是一種自我規(guī)訓,就是要讓自己成為自己,而不是其他什么人。

在表面亂花迷眼充滿誘惑的世界,閱讀的意義同樣在于,即使眼睛花了,心依然是明白的。

《希特勒的末日》

[英]H.R.特雷弗-羅珀 /著

石雨晴 /譯

漢唐陽光 | 鄭州大學出版社

2022年8月

2022年,社交媒體上流播的一句所謂茨威格的名言:“一個喜歡自由而獨立閱讀的人,是最難被征服的,這才是閱讀的真正意義,精神自治。”并非出自茨威格,而是出自我?guī)啄昵皯蚍侣聽査顾泛筒剂_茨基關于詩人詩歌的一個觀點:詩人是最難被征服的。當然我就是這樣認為的。茨威格在《鹿特丹的伊拉斯謨:輝煌與悲情》一書中,只是借16世紀尼德蘭偉大的人文主義學者伊拉斯謨的口說了一句,應該也是我多年前最早發(fā)布在社交媒體的:

“在一個毫無權(quán)利可言的時代,閱讀是有教養(yǎng)者唯一的特權(quán)。”

京公網(wǎng)安備 11010802028547號