蘇婉/文

當(dāng)代的科學(xué)史片段似乎正越來(lái)越多地由科技媒體和風(fēng)投機(jī)構(gòu)完成,像《解碼者》這樣經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間參與觀察和交叉訪談完成的大部頭顯得越發(fā)稀有。《解碼者》(The Code Breaker,2021)是美國(guó)作家沃爾特·艾薩克森 (Walter Isaacson)為著名生物學(xué)家詹妮弗·杜德納(Jennifer Doudna)所寫(xiě)的傳記。新冠病毒的侵襲讓人們前所未有地關(guān)注生命科學(xué)的進(jìn)展與應(yīng)用,這本書(shū)的寫(xiě)作也見(jiàn)證了這段歷史。

原子、比特與基因并列為現(xiàn)代以來(lái)的三大科學(xué)關(guān)鍵詞。艾薩克森通過(guò)為愛(ài)因斯坦、喬布斯兩人寫(xiě)傳探秘了前兩個(gè)領(lǐng)域,杜德納是這個(gè)年逾70歲的傳記作家為基因領(lǐng)域挑選的主角,也是他所有著作中的第一位女性,也是第一位在世者。

誰(shuí)是杜德納

杜德納最知名的一項(xiàng)成就是2020年的諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。2020年,杜德納和法國(guó)微生物學(xué)家埃瑪紐埃勒·沙爾龐捷(Emmanuelle Charpentier)憑借CRISPR-Cas9基因剪刀的變革性貢獻(xiàn)共獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。這項(xiàng)被認(rèn)為“重寫(xiě)生命密碼”的技術(shù)將生命科學(xué)帶入了新時(shí)代。此時(shí)距兩人發(fā)表CRISPR有關(guān)發(fā)現(xiàn)僅8年時(shí)間,相比而言,獲得物理學(xué)獎(jiǎng)的羅杰 •彭羅斯關(guān)于黑洞的發(fā)現(xiàn)則是在50多年前。她們也是首次同時(shí)獲得諾獎(jiǎng)的女性科學(xué)家。

公眾往往需要通過(guò)一張面孔來(lái)拉近與科學(xué)的距離。其實(shí)在世的諾貝爾獎(jiǎng)得主并不少,為什么要寫(xiě)杜德納?從1901年諾貝爾獎(jiǎng)首次頒發(fā)以來(lái),女性在自然科學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)人數(shù)中只占3%,杜德納是其中之一。她的存在再一次打破了自科領(lǐng)域的性別神話。杜德納不僅推動(dòng)了CRISPR的基礎(chǔ)科學(xué)研究,且參與到這項(xiàng)技術(shù)的臨床應(yīng)用及其倫理辯論中,她在公共表達(dá)中展現(xiàn)的科學(xué)使命感令人印象深刻。

更重要的,杜德納致力研究的基因編輯技術(shù)可能激進(jìn)地影響人類(lèi)命運(yùn)。它不僅可以用來(lái)治愈絕癥,而且讓人類(lèi)有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)基因自由。艾薩克森寫(xiě)道,“弄清楚是否以及何時(shí)編輯我們的基因,將成為人類(lèi)在21世紀(jì)面臨的最重要的問(wèn)題之一。” 今年1月,杜德納帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出脫靶率比即有CRISPR技術(shù)降低10倍的CRISPR-Csm系統(tǒng),這個(gè)突破可能會(huì)讓基因編輯安全應(yīng)用的前景加速到來(lái)。

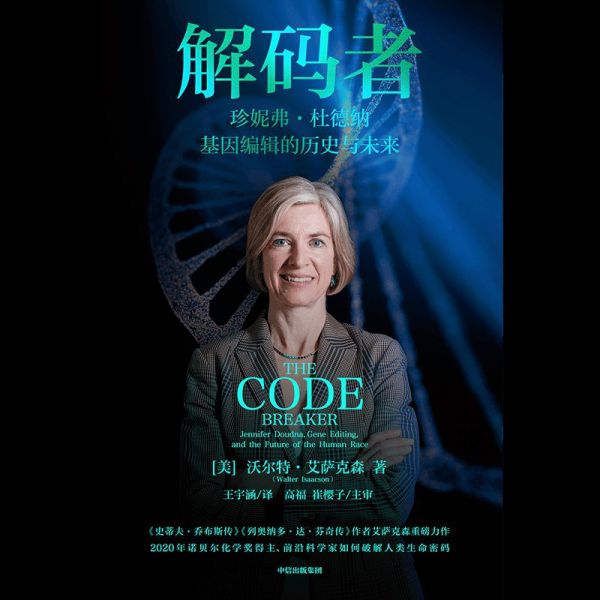

《解碼者》的封面上,金發(fā)碧眼的杜德納自信地微笑著。她是本書(shū)的主角,但并不是這個(gè)領(lǐng)域的孤膽英雄,本書(shū)的可讀之處正是在于揭示了這一點(diǎn)。庫(kù)恩在《科學(xué)革命的結(jié)構(gòu)》中提出,一個(gè)科學(xué)理論假說(shuō)的提出、證實(shí)或證偽不是一個(gè)短暫的事件,而是一個(gè)比較長(zhǎng)期的歷史過(guò)程,不是某個(gè)科學(xué)家的個(gè)人行為,而是科學(xué)家群體的互動(dòng)和約定。CRISPR技術(shù)的關(guān)鍵進(jìn)展得益于不同學(xué)科間的知識(shí)流動(dòng)與成果共享。杜德納并不是CRISPR的首位發(fā)現(xiàn)者,事實(shí)上,她第一次聽(tīng)說(shuō)CRISPR是在2006年,一位地質(zhì)微生物學(xué)家跟她共享了這個(gè)信息。

舉世矚目的科學(xué)進(jìn)展是由無(wú)數(shù)沒(méi)有走到領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)上的科學(xué)家共同完成的,默默無(wú)聞可能只是沒(méi)那么走運(yùn)。從日本的實(shí)驗(yàn)室到西班牙的鹽池,再到威斯康星州的酸奶工廠,如果沒(méi)有一開(kāi)始并無(wú)功利的好奇心為科學(xué)大廈添磚加瓦,可能就沒(méi)有光環(huán)下的杜德納。

《解碼者: 珍妮弗·杜德納,基因編輯的歷史與未來(lái)》

[美] 沃爾特·艾薩克森 /著

王宇涵 /譯

中信出版集團(tuán)

2022年11月

本書(shū)的另一個(gè)“主角”是CRISPR技術(shù),字面來(lái)看并不好懂。CRISPR-Cas9是一種基因編輯工具的簡(jiǎn)稱,它由兩部分組成,Cas9 酶和指導(dǎo) RNA。Cas9是一種與CRISPR 相關(guān)的酶,是引導(dǎo)RNA在指定位置切割DNA的“分子剪刀”。CRISPR本是細(xì)菌中天然存在的基因組編輯系統(tǒng)。細(xì)菌能夠從入侵的病毒中捕獲DNA片段,并利用它們來(lái)創(chuàng)建被稱為CRISPR陣列的DNA片段,使細(xì)菌能夠“記住”這些病毒的特征。如果病毒再次發(fā)動(dòng)攻擊,CRISPR陣列就會(huì)產(chǎn)生RNA片段,同時(shí),Cas9或類(lèi)似的酶能切割病毒DNA,使其“毒性”失效。不難看出,正是通過(guò)向古老的細(xì)菌學(xué)習(xí),人類(lèi)掌握了修剪基因的原理。

不要因?yàn)镃RISPR佶屈聱牙的名稱而忽視這個(gè)技術(shù),它對(duì)生物醫(yī)學(xué)研究和治愈重大疾病方面的作用都是里程碑式的,能夠更快、更經(jīng)濟(jì)、更有效地實(shí)現(xiàn)基因組編輯,普惠科學(xué)界的各項(xiàng)相關(guān)研究,同時(shí)更為基因遺傳病、癌癥、艾滋病等重大疾病的治愈帶來(lái)希望。

領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)之外

基因研究成就了杜德納。為了不讓復(fù)雜的科研原理讀起來(lái)過(guò)于枯燥,埃塞克森在激烈且并不那么偉大的科研競(jìng)賽上頗下筆力。他在這個(gè)跨國(guó)科學(xué)家圈子里來(lái)回走動(dòng),記錄重要的突破性時(shí)刻,戲劇性的合作與爭(zhēng)奪,不同人物對(duì)同一事件的微妙評(píng)論,甚至還在杜德納的實(shí)驗(yàn)室里學(xué)會(huì)了編輯基因。

艾薩克森一面科普CRISPR,一面整理杜德納的人生檔案,我們可以看到杜德納如何通過(guò)選擇彼時(shí)還比較冷門(mén)的RNA領(lǐng)域,從跨學(xué)科學(xué)者那里積極獲得啟發(fā)和合作,一步步走向CRISPR的頂峰。杜德納成為科學(xué)家似乎是自然而然的,她具備成為科學(xué)家的特質(zhì),好奇、好勝、執(zhí)著,最重要的是她享受競(jìng)爭(zhēng)。這個(gè)在夏威夷長(zhǎng)大、童年時(shí)因?yàn)槭莞唧w型而受到排擠的女孩,很早就發(fā)現(xiàn)真正的樂(lè)趣并不存在于人際交往中,而是存在于充滿奧秘的自然世界。

作為一個(gè)傳記作家,艾薩克森盡力在科學(xué)之外尋找更多的八卦,相比于此前所寫(xiě)的人物——比如完美主義偏執(zhí)狂喬布斯,杜德納的理性與穩(wěn)健讓她人生大部分時(shí)候極為順利,很難渲染出更多的戲劇性。她一直天分過(guò)人,精力充沛,從哈佛到耶魯再到伯克利,可以說(shuō)一路坦途。第一任丈夫是她在哈佛時(shí)的校友,她發(fā)現(xiàn)他并沒(méi)有像自己一樣“時(shí)時(shí)刻刻想著科學(xué)”,于是果斷離開(kāi)他,跟實(shí)驗(yàn)室的研究伙伴再婚。

跟華裔科學(xué)家張鋒團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)利爭(zhēng)奪,可能是杜德納迄今遇到的最大挫折。諾貝爾獲獎(jiǎng)?wù)咭矔?huì)失掉專(zhuān)利之戰(zhàn),正是輸給了沒(méi)能獲獎(jiǎng)、但同樣貢獻(xiàn)巨大的“第三位”人物——張鋒。張鋒是11歲跟隨父母從石家莊移民到美國(guó)的華裔科學(xué)家,他雖然是杜德納事業(yè)中的“勁敵”,卻仍然接受了作者的采訪,《解碼者》的記敘里,他溫和有禮,始終保持著友好的微笑。

這場(chǎng)持續(xù)了8年的CRISPR專(zhuān)利之爭(zhēng),關(guān)鍵在于誰(shuí)先獲得了CRISPR-Cas9對(duì)真核細(xì)胞進(jìn)行編輯的能力。杜德納和沙爾龐捷因編輯細(xì)菌而獲得諾貝爾獎(jiǎng),但張鋒團(tuán)隊(duì)搶先編輯了哺乳動(dòng)物細(xì)胞。目前有超過(guò)11000個(gè)CRISPR相關(guān)技術(shù)的專(zhuān)利家族,但杜、張團(tuán)隊(duì)爭(zhēng)奪的初始專(zhuān)利被認(rèn)為是最廣泛和基礎(chǔ)的,這就意味著許多希望銷(xiāo)售CRISPR相關(guān)產(chǎn)品的公司,都可能需要從這個(gè)專(zhuān)利中獲得許可。誰(shuí)贏得了此項(xiàng)專(zhuān)利,誰(shuí)就能源源不斷地坐收專(zhuān)利許可費(fèi)。

同樣是頂尖科學(xué)家,二人其實(shí)從未撕破臉面,甚至也曾短暫合作。不過(guò),憤怒的杜德納在法庭上提出質(zhì)疑,辯稱張鋒除了在她開(kāi)創(chuàng)的一項(xiàng)技術(shù)中采取了下一步“簡(jiǎn)單而明顯的步驟”外什么也沒(méi)做。法律只關(guān)注證據(jù),而并不裁決哪一方更加光明磊落。2022年2月28日,美國(guó)專(zhuān)利和商標(biāo)局(USPTO)裁定CRISPR-Cas9基因編輯技術(shù)專(zhuān)利屬于張鋒團(tuán)隊(duì)。

杜德納仍然不甘,但類(lèi)似的情況恐怕在她2012年發(fā)表關(guān)鍵論文那次已經(jīng)發(fā)生過(guò)了。只不過(guò)彼時(shí)她贏得了賽跑。科研體制下的論文發(fā)表和專(zhuān)利申請(qǐng)都遵守白紙黑字的正式規(guī)則,但最后誰(shuí)能成為“時(shí)代第一人”,有時(shí)不僅取決于實(shí)力,也取決于一些非正式的因素——那些也許會(huì)被局外人簡(jiǎn)化為運(yùn)氣或時(shí)機(jī)的東西。

揚(yáng)名、治病與丑聞

“杜德納強(qiáng)烈渴望榮譽(yù)。沙爾龐捷認(rèn)為這有些可笑,并對(duì)此略顯蔑視。”杜德納的法國(guó)朋友、共獲諾貝爾獎(jiǎng)的沙爾龐捷,是她人生中最重要的合作者。圍繞這個(gè)人物的采訪,克制的杜德納坦露出她少見(jiàn)的感性一面。杜德納喜歡這個(gè)巴黎人,要知道她在少年時(shí)期想過(guò)專(zhuān)門(mén)去學(xué)法語(yǔ)。二人在知識(shí)和性格上的互補(bǔ)幫助她們完成合作,兩人共同領(lǐng)獎(jiǎng)也創(chuàng)造了女性科學(xué)家群體的歷史性時(shí)刻。但杜德納曾憂傷地說(shuō):“我想繼續(xù)與埃瑪紐埃勒合作,但是顯然,她并無(wú)意愿。她從來(lái)不會(huì)向我表達(dá)這一想法。我們就這樣漸行漸遠(yuǎn)。”

科學(xué)探索的初期是科學(xué)家廣交朋友的階段,合作也更容易發(fā)生,然而再完美的成果都無(wú)法阻止疏遠(yuǎn)。有時(shí)候并非關(guān)于爭(zhēng)名逐利。沙爾龐捷有著巴黎人的自在和松弛,笑起來(lái)有些調(diào)皮,杜德納則更享受聚光燈,更希望再攀同一領(lǐng)域的高峰,她們的性格差異從領(lǐng)獎(jiǎng)典禮上所選的登臺(tái)音樂(lè)就能看出,杜德納選擇藍(lán)調(diào),沙爾龐捷選了科技朋克。杜德納認(rèn)為沙爾龐捷破壞了關(guān)系,認(rèn)為她在某些采訪中將CRISPR-Cas9說(shuō)成自己的研究,提到杜德納則像是在說(shuō)一個(gè)協(xié)助者。沙爾龐捷則調(diào)侃:“杜德納有時(shí)會(huì)對(duì)榮譽(yù)問(wèn)題焦慮不安,這使她似乎顯得缺乏安全感……我是法國(guó)人,不像她那樣情緒激昂。”

杜德納的確爭(zhēng)強(qiáng)好勝,但沙爾龐捷仍然承認(rèn):“若不是因?yàn)橄裾淠莞ミ@樣熱愛(ài)競(jìng)爭(zhēng)的人,我們的世界不會(huì)像現(xiàn)在這般美好。因?yàn)槿藗冏龊檬碌膭?dòng)力是獲得外界認(rèn)可。”在理解自然的過(guò)程中獲得樂(lè)趣是科學(xué)家做研究的主要?jiǎng)恿Α5谴蠖鄶?shù)科學(xué)家會(huì)承認(rèn),成為首個(gè)發(fā)現(xiàn)人,其所帶來(lái)的精神與物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)也是驅(qū)使他們前進(jìn)的動(dòng)力:發(fā)表論文、獲得專(zhuān)利、贏得獎(jiǎng)項(xiàng)、業(yè)界留名。

然而很顯然,有些爭(zhēng)當(dāng)?shù)谝蝗说母?jìng)爭(zhēng)行為則會(huì)引起公憤甚至制裁。這個(gè)譯本在中國(guó)最大的賣(mài)點(diǎn)可能還在于一個(gè)中國(guó)面孔:賀建奎。2019年,南方科技大學(xué)賀建奎團(tuán)隊(duì)使用CRISPR技術(shù)修改了一對(duì)艾滋病夫婦的雙胞胎胚胎基因,目的是讓孩子在出生后對(duì)HIV病毒免疫。

《解碼者》一書(shū)梳理了這件“震驚”科學(xué)界事件的來(lái)龍去脈,并側(cè)記了賀建奎在2018年香港國(guó)際人類(lèi)基因組編輯峰會(huì)上的整個(gè)報(bào)告過(guò)程。他在現(xiàn)場(chǎng)受到其他科學(xué)家的質(zhì)疑,包括未在遵守國(guó)際指導(dǎo)方針的情況下進(jìn)行不負(fù)責(zé)任、不具備醫(yī)學(xué)必要性的操作,“明明可以使用精子篩選法產(chǎn)生未受感染的胚胎但卻多此一舉”等。

《解碼者》一書(shū)中說(shuō)得很明白,除了用急功近利的大新聞挑戰(zhàn)國(guó)際規(guī)范與生命技術(shù)倫理之外,賀建奎似乎未得到過(guò)同行的認(rèn)可。他此前發(fā)表的論文和學(xué)術(shù)報(bào)告似乎乏善可陳。杜德納說(shuō):“我對(duì)賀建奎的報(bào)告沒(méi)什么印象。我發(fā)現(xiàn)他非常渴望與人見(jiàn)面,得到人們的認(rèn)可。但是他尚未發(fā)表重要論文或著述,他似乎沒(méi)有進(jìn)行什么重大科學(xué)研究。”

但杜德納本人并不是個(gè)科技保守主義者。“大自然不是一個(gè)工程師,而更像一個(gè)水平不穩(wěn)定的修補(bǔ)匠,它的粗心大意對(duì)于那些因?yàn)榛蛲蛔兌疾〉娜藖?lái)說(shuō)顯得無(wú)比殘忍。”杜德納在自己的科普著作《破天機(jī)》中寫(xiě)道:“父母有權(quán)利使用CRISPR來(lái)生出更健康的孩子,只要這個(gè)過(guò)程是安全的,而且不偏袒少數(shù)群體。”包括杜德納、張鋒等在內(nèi)的權(quán)威科學(xué)家都認(rèn)為,只要安全性可以真正保證,那么CRISPR可以被用來(lái)合規(guī)地治療疾病,但他們并不贊成強(qiáng)化型的應(yīng)用,也就是優(yōu)化基因。

像整個(gè)CRISPR學(xué)界的絕大多數(shù)科學(xué)家一樣,杜德納之所以會(huì)對(duì)賀建奎的所作所為感到驚愕和憤怒,不是因?yàn)閷?duì)用CRISPR- Cas9 編輯人類(lèi)基因或治病救人持反對(duì)意見(jiàn)。而是因?yàn)橘R建奎在這個(gè)病例上使用了尚不成熟且毫無(wú)必要的醫(yī)學(xué)程序——“這是明顯的嘩眾取寵之舉,會(huì)激起人們對(duì)所有基因編輯研究的強(qiáng)烈反對(duì)”。

杜德納曾在2019年《時(shí)代》雜志中這樣評(píng)價(jià)賀建奎:“他向世界展示了人類(lèi)胚胎編輯是如何相對(duì)容易做,但很難做好……賀建奎無(wú)視‘不傷害’基本醫(yī)學(xué)準(zhǔn)則并冒著意外后果風(fēng)險(xiǎn)的重大決定,很可能會(huì)作為歷史上最令人震驚的科學(xué)工具誤用之一而被記住。”2019年賀建奎因非法行醫(yī)罪被判3年,并被終身禁止從事人類(lèi)輔助生殖技術(shù)服務(wù)工作。

去年4月,賀建奎被釋放后在微博上寫(xiě)下:“我計(jì)劃在大興亦莊注冊(cè)一家民辦非營(yíng)利科學(xué)研究機(jī)構(gòu)‘北京罕見(jiàn)病研究所’,賀建奎實(shí)驗(yàn)室掛靠在研究所下。”照片里的他自信地微笑著。評(píng)論中,似乎有不少杜興氏肌肉營(yíng)養(yǎng)不良癥(DMD)患者及患兒家長(zhǎng)表示期待。在公眾號(hào)“賽先生”推薦《解碼者》的購(gòu)買(mǎi)鏈接下方,一個(gè)署名為“賀建奎”,頭像也與賀建奎的微博頭像相同的人留言道:我也想買(mǎi)這本書(shū)看看。

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)