文博時空 作者 安富建

?岑夫子,丹丘生,將進酒,杯莫停。

與君歌一曲,請君為我傾耳聽。

鐘鼓饌玉不足貴,但愿長醉不復醒。

古來圣賢皆寂寞,惟有飲者留其名。

......

一首《將進酒》將《長安三萬里》推向高潮,醉酒后的李白與眾詩友駕鶴飛行,暢游天宮。李白一生不能得志的遭遇,在吟唱《將進酒》那一刻,一掃而光。

“騎白鶴上青天的畫面,可以被視作是對唐代道教儀式‘步虛’的某種浪漫想象。步虛,踏上虛空,在天罡北斗之間騰挪。中國古代信仰認為,酒能通神。這一幕里,詩、酒、道三者合一,將道教對天界的浪漫奇幻想象發(fā)揮到了極致。”上海社會科學院哲學研究所副研究員、道家古典學研究中心主任白照杰稱,“這段畫面特效震撼,內容跟道教關系比較重,而且有趣。”

近期,電影《長安三萬里》再次炒熱李白,“詩人”李白人盡皆知,而李白作為道教徒的另一面少有關注。

李白和元丹丘因結識玉真公主而飛黃騰達。李白的頭號粉絲魏顥編撰的《李翰林集序》透露了李白命運的轉折時刻:

“白久居峨眉,與丹丘因持盈法師(玉真公主)達。白亦因之入翰林,名動京師。《大鵬賦》時家藏一本。故賓客賀公奇白風骨,呼為謫仙子,由是朝廷作歌數(shù)百篇。”(《李翰林集序》)

玉真公主是唐玄宗李隆基的親妹妹,長安詩友會的核心,大唐道友圈里的靈魂人物。李白在“圈內”十分出名,《大鵬賦》里,名道士司馬承禎稱李白有“仙風道骨”。

南宋梁楷《李太白行吟圖》,日本東京國立博物館藏

唐代道教氛圍最為濃厚,大唐 200 多年,六位皇帝吃丹藥中毒而亡。崇道,以唐玄宗時期為盛,高峰時出現(xiàn)了“夢真容”運動。

這一影響全國的“夢(玄元)真容”運動,緣于玄宗夢到了太上老君。此后,老君頻頻下凡顯靈、各地大興道觀,一系列崇道政策陸續(xù)出臺。運動鼎盛期在開元二十九年(公元 741 年)至天寶三年(公元 744 年)之間,道教成為事實上的大唐“國教”。

巧合的是,李白恰好在這時期處在運動風暴眼——京城長安之中。天寶元年(公元 742 年),正當?shù)澜倘缁鹑巛保迨邭q的李白當上“翰林供奉”;天寶三年(744 年)初,李白被唐玄宗“賜金還鄉(xiāng)”。

篤信道教的李白,仕途失意之后,決定東行遍訪名山,詩曰:“且放白鹿青崖間,須行即騎訪名山”(《夢游天姥吟留別》)。

授箓儀式:《長安三萬里》的道教底色

在《長安三萬里》中,李白來到道觀接受道箓(道教的法箓)考核。

高臺之上,李白將“箓”綁在手腕上,繞著法壇行走,頂著烈日炙烤,一圈圈直到考核時間到。備受煎熬的李白,在經(jīng)受意志力考驗后,最終“道箓”加身。

李白受道箓,成為推動故事走向的重要情節(jié),上承長安狂歌縱酒,下啟尋仙求道不問世事,為劇情增添了幾分戲劇張力。

清 蘇六朋 太白醉酒圖

鮮為人知的是,電影上映后,這段內容引起不少道家學者詬病。“電影里受箓儀式的畫面,是錯誤的。授箓儀式的最大考驗,并不是對受箓者的‘體罰’,而是取決于上天。一般的授箓儀式,師傅提前一晚將授予弟子的經(jīng)箓,放在法壇上,經(jīng)過一夜之后,如果文書沒有被風吹合上或雨淋濕,表示上天允許這次授箓。這才是最難的一道考驗。”白照杰指出,“電影設定可能借鑒了當時道教的‘涂炭齋’法。涂炭齋是一種贖罪儀式,早期道教通過黃泥抹臉,頭發(fā)懸在柳木上,抽打自己等動作,對自我進行懲罰以完成懺悔。”

歷史上的李白,確實受過道箓。箓,在道教儀軌里,是記錄護法神兵神將的卷子,受過某些箓才能擁有兵將傳章的資格,和上天交流。

受箓儀式上,道士會將箓圍在弟子身上,將神兵神將“渡”到弟子體內。箓卷交給弟子后,弟子也要時不時地進行“閱箓儀”,查看這些神兵神將是否還在。如果弟子作了壞事,他們就可能會消失。

電影里,杜甫、高適兩位好友擔任受箓護持。真正的授箓法事上,在場的人必須是道士,擔任傳度師、保舉師、監(jiān)度師等角色。“護持”也是虛構的,白照杰認為,“可能參考了仙俠小說”。

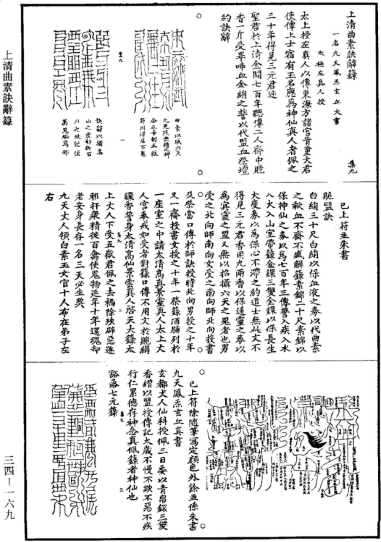

上清曲素訣辭箓 來源:《道藏》

道箓,是修道者學業(yè)有得,獲得學位的象征,根據(jù)對知識的掌握,道箓分為幾個層次。

《隋書·經(jīng)籍志》有:“其受道之法,初受五千文箓,次授三洞箓,次受洞玄箓,次受上清箓。箓皆素書,紀諸天曹官屬佐吏之名有多少,又有諸符錯在其內,文章詭怪,世所不識。”這段記載中的基本框架,大致可以作為參考。白照杰說:“‘三洞箓’等說法并不完全符合事實,可能是史家對當時道教內部事務了解不夠充分所致。”

授道箓對于修道者是普遍的。唐玄宗曾遙禮(指不出現(xiàn)在授箓的法事現(xiàn)場)司馬承禎的弟子李含光受過上清箓;唐代宰相李德裕也曾受過道箓,但他們顯然都不是真正的道士。

明孝康張皇后箓職牒圖卷 美國圣迭戈藝術博物館藏

《長安三萬里》出現(xiàn)的玉真公主,在岐王府里以復刻唐代仕女圖中的豐腴雍容的形象出現(xiàn),后來才成為道士。實際上,歷史上的玉真公主十六歲已經(jīng)入道門。玉真公主常以玄宗處理道教事務的特使身份出現(xiàn),二人兄妹情深,玄宗晚年被兒子肅宗幽禁后,也只有玉真公主陪伴左右。

天寶二年(743 年),“夢真容”運動正盛,玉真公主接到玄宗命令,在老子故里譙郡紫極宮建齋設醮(jiào,祭祀儀式)。回京途中,玉真公主遍訪名山。經(jīng)過王屋山(在今河南濟源)時,玉真公主進行了一次受箓儀式。這是她至少第五次受道箓,也是道教最高一級的受箓儀式,得到畢道法位,晉身“上清玄都大洞三景法師”。作為道教科儀最高品階,很少有道士能到達這一層級。

這一事件被記錄在《玉真公主受道靈壇祥應記》碑上。這塊碑是李白好友、西京大昭成觀威儀使元丹丘奉敕修建。元丹丘的工作,主要在道觀里負責管理禮儀和規(guī)矩。他也是李白最好的朋友。志趣相投的兩人,相識于微時。李白為元丹丘作詩十余首,趕上了杜甫為李白作詩的數(shù)量。

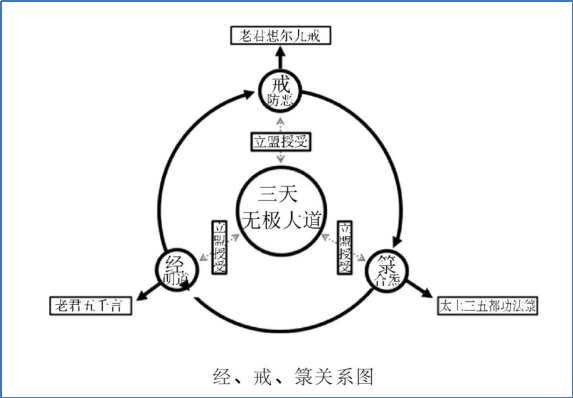

“玉真公主多次受箓,是一名真正的道士,李白就不一定了。”白照杰表示,在唐代,如果想入道門成為真正的道士,受學者需要同時接受箓、經(jīng)、戒、法器等一套入道“裝備”,按照法位等級遞升,并要將戶籍隸屬于道觀,“道籍”在冊,方能成為獲得官方和教內雙重認可的“道士”。

唐代對道士的管理約束,遠超其他時代。按照唐代的法位制度,道士必須在某個道觀入道籍。如果李白是一位真道士,他的戶籍必須從四川老家遷到某個道觀里。朝廷會給道觀分田地,在兩稅法實施前,甚至不需要繳納賦稅。

這種仿效佛教僧人的管理制度,與此前松散的道教自治組織形態(tài)大相徑庭。唐代以前,道士的戶籍在自己家里,“出家”不是嚴格規(guī)定的律條。

來源:張興發(fā)《道教法箓體系和奏職體系考辨》

學道三十年,道行幾何?

李白所受道箓,屬于什么等級,“道行”高低?尚無古籍記載,但可從諸多詩文窺見其熱忱。

天寶三年(公元 744 年),在齊州(今山東歷城)紫極宮,著名道士高如貴為李白授箓(《李太白年譜補正》);到安陵(今河北吳橋),李白請高如貴弟子蓋還為他“造真箓”(制作一份道箓)。

為表示感謝,李白為兩人分別寫詩相贈——《奉餞高尊師如貴道士傳道箓畢歸北海》、《訪道安陵遇蓋還為余造真箓臨別留贈》。

在魏顥《金陵酬翰林謫仙子》中提到,李白“曾受道箓于齊,有青綺冠帔一副”“或時束帶,風流蘊籍”。在外人看起來,李白扎起皮帶,身著道袍的樣子,瀟灑風流。

齊州及當?shù)氐母叩溃绊懤畎字辽睢V乃囋u論家、《道教徒的詩人李白及其痛苦》作者李長之認為,對李白求仙學道的生活最重要的四個地方(“岷山、嵩山、隨州、齊”)中,山東(齊)遠在其他地方之上;重要的人物有“東巖子、元丹丘、元演、紫陽先生、蓋寰、高(如貴)尊師、參寥子”。其中,胡紫陽是李含光的徒弟,胡紫陽、元丹丘、元演三人是師徒;高如貴、蓋寰是師徒。

道教徒李白對山東之熟悉、熱愛及贊頌,甚至讓人誤以為他是山東人。“是時山東人李白亦以奇文取譽”(元稹《唐故檢校工部員外郎杜君墓志銘》),《舊唐書·李白傳》也稱李白是山東人。

友人獨孤及《送李白之曹南序》云:“仙藥滿囊,道書盈篋。”采仙藥為煉丹,《草創(chuàng)大還贈柳官迪》詩中記載有煉大還丹。

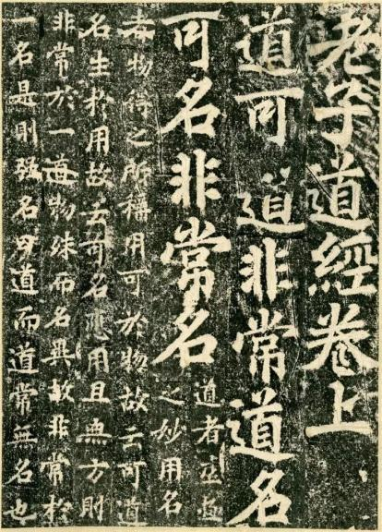

除了追求長生不老的神仙丹藥外,唐代信奉道教的知識分子精英們,也希望通過學習獲得經(jīng)書知識。李白青少年起識經(jīng),十五觀奇書(《贈張相鎬》)。學道三十年。“青蓮居士謫仙人,酒肆藏名三十春”(《答湖州迦葉司馬問白是何人》)。曾自言,五歲誦《六甲》。白照杰稱,《六甲》是兒童啟蒙的識字書,跟六丁六甲(道教神仙)沒關系,解讀為道教典籍有誤。

李白熟讀道書,在《答族侄僧中孚贈玉泉仙人掌茶詩序》有“按《仙經(jīng)》”之語。他還抄道書,詩曰“清齋三千日,裂素寫道經(jīng)”(《游泰山六首其四》)。

“五岳尋仙不辭遠,一生好入名山游”(李白《廬山謠寄盧侍御虛舟》)。訪道,是道教徒的一種生活方式,而非他們酷愛旅游。道教的靈書都來自天上,這些從天上傳下來的經(jīng)書,凡人往往不得而見,道士們比如蓋寰能夠有幸窺見天機,一些訣竅只能他們口授。

李白給蓋寰的詩曰“安陵蓋夫子,十歲與天通……學道北海仙,傳書蕊珠宮……為我草真箓,天人慚妙工”。蕊珠宮即道教經(jīng)典中的天上宮闕。白照杰表示,作為一門神秘主義宗教,道教的經(jīng)書不可隨意外傳,否則就是“盜竊天寶”,會招致“禍延九玄七祖”,祖宗都會下地獄。

寫經(jīng)者往往具備極高的文化修養(yǎng),經(jīng)書文辭優(yōu)美典雅,很受文人墨客青睞。唐玄宗受過上清箓,始自東晉的上清經(jīng)成為唐代顯學,一度比其他經(jīng)書更受官方重視。上清經(jīng)等多種道教典籍是修道者皆需要研習的。司馬承禎和弟子李含光憑借與皇室的關系,將上清一門發(fā)揚光大,以至于衍生出所謂“上清派”,甚至將司馬承禎尊為“上清派十二代宗師”。

唐玄宗御注《道德經(jīng)》,蘇靈芝書

或許,有人好奇李白的法術高低,會不會驅魔?

在唐代,道教徒的人物畫像,是愛好學習經(jīng)書,希望取得學位證書,“如果能長生不老更好”的讀書人。而到了南宋,經(jīng)書易得,法術難學。后來人們熟悉的注重師承關系、組織嚴密,修習法術主導的道派傳統(tǒng),比如天心、神霄教等才大放異彩,同時諸如全真教等傳統(tǒng)則轉向心性修煉。

或許,李白未曾成為一名官方在冊的道士,但是,虔誠奉道的他,“道行”被各路專家“背書”。皇帝身邊紅人司馬承禎說他有“仙風道骨”,唐代詩人、書法家賀知章見了就稱為“謫仙人”(《對酒憶賀監(jiān)》)。賀知章在晚年辭官進入千秋觀,成為真正的道士,傳為一時美談。

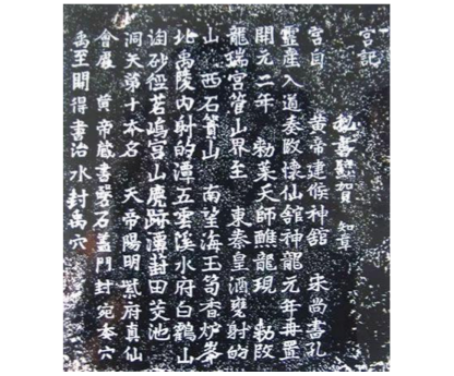

賀知章書《龍瑞宮記》

李長之認為,“假若道教算一種宗教的話,我敢說從來的中國詩人沒有李白這樣信教信得篤的,假若我們對道教只當作一種思想看,我也敢說從事的中國詩人沒有李白受思想之支配受得這樣厲害的”“儒教色彩曾經(jīng)籠罩了陶潛,曾經(jīng)遮掩了杜甫,但是卻把李白幾乎整個漏掉了”。他認為,李白學道的結果,“不能不說相當?shù)某晒Α!?/p>

在《夏日山中》中,李白有一幅自畫像:“懶搖白羽扇,裸體青林中。脫巾掛石壁,露項灑松風”。道教“平信徒”,修出了仙人姿態(tài)。

道隱不可見,靈書藏洞天

李白為授箓道士高如貴的贈詩中寫道:“道隱不可見,靈書藏洞天。吾師四萬劫, 歷世遞相傳。”

對于藏靈書的“洞天”,東晉詩人陶淵明在《桃花源記》的世外桃源是最佳注解——“林盡水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,從口入。初極狹,才通人。復行數(shù)十步,豁然開朗。”

從桃花林的洞口進入,是另一個平行世界。這里的居民“避秦時亂”“來此絕境”。他們從秦代累世居住于此,“問今是何世,乃不知有漢,無論魏晉”。

在洞天之中,可能有神仙,有靈書。

自南朝起,江南文人對自然山水的愛好成為一時風尚。白照杰分析:“和當今消費主義時代享樂式的旅游不同。古時進入山林甚至有生命危險。道教上清傳統(tǒng)創(chuàng)造性地將這些山岳重新構建,成為有神仙居住其間或藏靈書的洞天福地,為其賦予新的意義。神靈不止居于秦漢之際遠在海上的蓬萊仙島,距離人世并不遠的山岳,也能找到。神仙可能傳授你仙法,或贈予永生的靈丹妙藥。在對自然山水的審美下,尋仙問道,一種浪漫化的想象,成為精英知識分子精神生活的一部分。不少山水詩、山水畫由此得以創(chuàng)作和傳世。”

《虎溪三笑圖》,南宋,佚名,現(xiàn)藏臺北故宮博物院

道教的洞天福地,即“通”天福地,洞天之內或另有日月;今有成語“別有洞天”。洞穴成為連接“人間”和“仙境”的門津,為古代文人提供了超越凡塵的想象空間。

洞天福地,大多位于江南,只有王屋山位于北方,在東都洛陽附近,而且排名第一。作為道教十大洞天之首,王屋山在人間仙境里位置最高。道教早期的著名人物,如仙人王子晉、清虛真人王褒、道教理論家葛洪等都曾修道于此。

開元十二年(公元 724 年),玄宗詔司馬承禎入東都洛陽,并允許他在王屋山“自選形勝,置觀以居之”。

司馬承禎像

開元二十三年(公元 735 年),王屋山陽臺宮道院落成。歷代修繕的王屋山陽臺宮的大羅三境殿,為河南省現(xiàn)存規(guī)模最大的明代木結構建筑,保留有唐、宋遺制和風貌。今天仍然能看到一部分古壁畫(或非唐代),在東西兩壁面。

據(jù)日本東京專修大學國際交流學院教授土屋昌明研究,陽臺宮的壁畫完成的日期為開元二十三年(公元 735 年)6 月 12 日,壁畫上描寫著各地洞天與上清真君,并加以簡單解釋,形成“事跡題目二卷”,司馬承禎將這些壁畫的內容提交給了玄宗。

土屋昌明認為這個“事跡題目二卷”正是《天地宮府圖》的藍圖。

根據(jù)唐代張彥遠《歷代名畫記》的有關記載,司馬承禎陽臺宮內作山水壁畫,畫高一十六尺,長九十五尺,畫中仙鶴、云氣、山形、澗壑無所不包。

“司馬承禎對道教圣地的關注,已經(jīng)不局限于‘五岳’,而是在整理前代知識的基礎上提出完整的洞天福地體系。他整理的《天地宮府圖》,經(jīng)唐朝杜光庭再完善形成《洞天福地記》。”白照杰說,“這套道教洞天福地的說法,基本上延續(xù)至今。”

《天地宮府圖》,理出了十大洞天、三十六小洞天、七十二福地。王屋山洞,排在十大洞天之首;《桃花源記》提及的桃源山洞,成為三十六小洞天中的第三十五名;《長安三萬里》中,受羈押后的李白讓宗夫人回廬山等他。廬山洞,排在第八小洞天。宗夫人仰慕的女道士李騰空,也是玄宗朝宰相李林甫的女兒,其道觀正是在今著名的旅游景點廬山九疊屏(五老峰)。

朝圣之旅,留下唯一傳世書法《上陽臺帖》

天寶三年(公元 744 年),李白與杜甫、高適同游王屋山陽臺觀,看到了陽臺觀的繪有洞天福地的山水壁畫,壁畫筆法之老道,令他驚嘆。李白寫下《上陽臺帖》:“山高水長,物象千萬。非有老筆,清壯何窮!十八日,上陽臺書,太白。”

《唐李白上陽臺帖》

關于李白的書法造詣,晚唐裴敬作的《翰林學士李公墓碑》中指出“于歷陽郡得翰林與劉尊師書一紙,思高筆逸”。相比時人主流推崇的“二王”體,李白、張旭屬另類。

宋代書法家黃庭堅評價“及觀其稿書,大類其詩,彌使人遠想慨然。白在開元、至德間,不以能書傳,今其行、草殊不減古人。”《上陽臺帖》歷代典藏,成為李白唯一傳世書法。

李白從道教思想中汲取了“自然”的力量,塑造形成本真、灑脫的審美觀,既在詩中,也在書法中。

上王屋山,是李白的一次朝圣之旅。既是為道教圣地王屋山,也是為司馬承禎。李白寫《上陽臺帖》這一天,正是司馬承禎的忌日(劉大彬《茅山志》)。

有說法稱,繼陶弘景之后,最重要的道教人物是司馬承禎。白照杰指出,“司馬承禎自然是很有創(chuàng)造性的道士。但實際上,司馬承禎深受皇帝信賴的重要原因之一,是他顯赫的師門關系。唐高宗曾為司馬承禎的師父潘師正在行宮旁邊修過道觀,方便二人見面以請教道法。潘師正的師父王遠志和李淵及李世民交好,為大唐創(chuàng)業(yè)在意識形態(tài)建設上立下過大功。王遠志創(chuàng)造的祥瑞甚至幫助李世民上臺。”

二十多歲的李白曾在江陵游歷,見過地位崇高的司馬承禎。讓李白在京城名噪一時的《大鵬賦》開篇寫到,“余昔于江陵,見天臺司馬子微,謂余有仙風道骨,可與神游八極之表。因著大鵬遇希有鳥賦以自廣。”自此,他以司馬承禎為“希有鳥”(傳說中的神鳥),而一生自比大鵬。

開元十四年(公元 726 年),司馬承禎已經(jīng)在王屋山修行,李白經(jīng)過渝州謁見當時的大名士李邕,寫下豪氣干云的《上李邕》,“大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里”。

如后人所知,入世或出世,讓李白內心常產(chǎn)生矛盾之感。對現(xiàn)實有參與的熱情,又有不得入其門徑的無奈,“我本不棄世,世人自棄我”(《送蔡山人》)。

李白墓,坐落于今安徽省當涂縣

唐寶應元年(公元 762 年),李白已經(jīng)六十多歲,幾多磨難讓他意志消沉,深感疲憊。

身臥病榻的李白,臨終前寫下了最后一首詩《臨路歌》:“大鵬飛兮振八裔,中天摧兮力不濟。馀風激兮萬世,游扶桑兮掛石袂。后人得之傳此,仲尼(孔子)亡兮誰為出涕。”

魯國捕獲一只麒麟,孔子認為麒麟生不逢時,為之痛哭。我李白這只大鵬再也不能展翅,有識人之明、像圣人孔子這樣的人,又在何方?

人生無常,博得“千秋萬歲名”,奈何“寂寞身后事”(杜甫《夢李白二首》)。

圖片 | 安富建

排版 | 小謝

設計 | 子彤

京公網(wǎng)安備 11010802028547號