陳夢嵐/文

出版于1935年的《時代》雜志第7卷第7期刊登了時代圖書公司總經(jīng)理張光宇設(shè)計的一組“攝影圖案”(圖1)。這組圖案源自兩張“日常所習(xí)見的東西”的照片——“普通住宅的門窗”與“壁上的電燈與電線”。原照片——亦是用它們制成的圖案的“源”照片——有著強烈的光影對比和角度刁鉆的構(gòu)圖;照片中日常事物固有的形式被逐漸拆散,物與影難分彼此,化為光留下的深淺不一的烙印。幾張完全一樣的碎片式的圖像,經(jīng)由設(shè)計師之手的旋轉(zhuǎn)與拼貼,最終變成有著無限綿延可能的抽象線條與形狀。

圖1:張光宇,攝影圖案選,1935《時代》雜志第7卷第7期

此后的一年間,《時代》又刊登了張光宇的另外五幅作品(圖2),以及駱伯年作品兩幅、胡亞光作品一幅(圖3)、傅古馀作品六幅(圖4),并在第8卷第11期中,把丘學(xué)勤、譚寄荷兩人的攝影圖案作品通過簡易的拼貼變成了旗袍的紋樣(圖5)

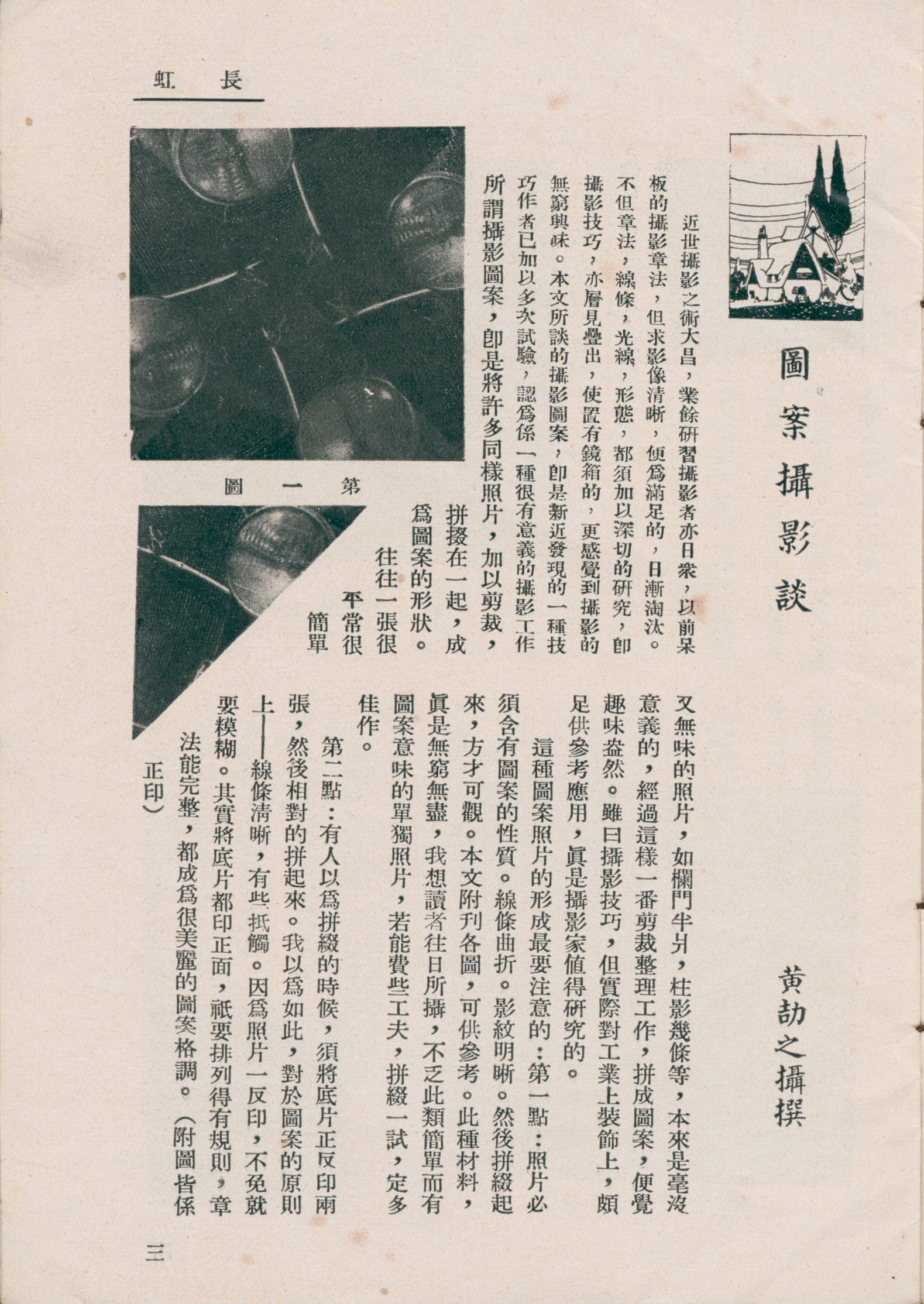

《時代》雜志編輯用這組攝影圖案拋磚引玉,宣布《時代》計劃開辟一個攝影競賽欄目,鼓勵讀者像張光宇一樣通過攝影藝術(shù)發(fā)現(xiàn)生活中的樂趣,創(chuàng)造可以應(yīng)用于其他工藝美術(shù)類別如染織、壁紙的美感。無獨有偶,另一本由上海益昌照相材料行編輯發(fā)行、創(chuàng)刊于1935年的攝影雜志《長虹》,也在同年第10期刊登黃劼之的一篇《圖案攝影談》(圖6),并以“圖案攝影競賽”代替一次例行月賽,向讀者征集作品。這次比賽收到照片的數(shù)量“超過歷屆紀(jì)錄”,甚至有人提交了十幅以上的作品。

圖6:黃劼之,圖案攝影談,1935,《長虹》第十期 ??泰康收藏

“攝影圖案”在畫刊上的出現(xiàn)始于三十年代初,隨著這兩次“競賽”達(dá)到高峰,并且在37年攝影的現(xiàn)實主義轉(zhuǎn)向后只偶爾重回畫刊。從美學(xué)的角度上來講,彼時畫意攝影在中國仍是主流的攝影審美取向。那么我們該如何理解這個在形式上迥異的門類,在此時短暫走紅?“攝影圖案”裁切、拼貼的手法也會讓人想到出現(xiàn)于兩次世界大戰(zhàn)期間魏瑪?shù)聡⑻K聯(lián)等地的攝影拼貼(photomontage和photo-collage)。攝影拼貼最初作為實用美術(shù)(如平面設(shè)計、廣告、畫報)出現(xiàn),是工業(yè)化、都市化時代的產(chǎn)物,也一度成為先鋒審美和激進政治的表達(dá)方式,在第三帝國崛起后成為各翼黨派進行政治宣傳的手段。這一比較視角能否幫我們理解“攝影圖案”在表意上的局限,以解釋它在戰(zhàn)爭爆發(fā)、“當(dāng)下”成為更為迫切的再現(xiàn)對象后的消失? “攝影圖案”作為一種獨特的視覺語言,和同時期其他攝影門類的關(guān)系是我通過本文想要討論的第一個層面。

同時,“攝影圖案”又有它不同于其他攝影圖像的地方——這也是本文標(biāo)題想要暗示的。海德格爾在《世界圖像的時代》里指出,現(xiàn)代的標(biāo)志是“世界被構(gòu)想并把握為圖像”,人通過這一客體化行為確立自身主體地位、征服自身以外的其他存在物。“世界圖像”雖然并非直指世界的圖像,但已有諸多學(xué)者指出,在獲得對對象的系統(tǒng)認(rèn)知的過程中,不論是科學(xué)研究還是大型戰(zhàn)爭,都會首先通過顯微鏡、航拍等不同尺度的相機系統(tǒng)形成世界的圖像,首先對世界進行視覺上的客體化。相機也因而成為世界圖像時代的核心工具之一,相機加諸于觀者身上的觀看方式也可以被理解為世界圖像時代的認(rèn)知模式。

本文想要討論的“攝影圖案”和其他攝影圖像的區(qū)別就在于,前者把攝影圖像本身(而不是作為再現(xiàn)對象的世界)作為創(chuàng)作原料和觀看對象,無形中成為了攝影圖像作為一種世界圖像與現(xiàn)代性關(guān)系的注解。什么樣的看的主體、需要對已有的“看”進行怎樣的調(diào)整,才能進入世界圖像的時代?這是本文所做討論的第二個層面。當(dāng)這些抽象的“攝影圖案”在視覺上主動否決了作為某個歷史時空的直觀再現(xiàn)的可能,我們還能通過它們在攝影與中國現(xiàn)代性之間建立何種聯(lián)系?

攝影的圖案化、圖案的攝影化

在中國攝影史的敘述中,1920-30年代被普遍認(rèn)為是攝影作為藝術(shù)媒介的潛能在中國開始發(fā)展的時期。現(xiàn)代文學(xué)革命的引領(lǐng)者劉半農(nóng)出版于1927年的《半農(nóng)談影》就系統(tǒng)地界定并闡述了攝影“寫真”和“寫意”的分野。劉告誡和他一樣的攝影愛好者,要勇于“把正用的東西借用歪用”,不要像照相館匠人一樣,讓攝影淪為復(fù)寫的工具,而是要違背攝影的天性,用攝影去表達(dá)事物留給個體的那些獨一無二、因人而異的印象。只有當(dāng)攝影圖像實現(xiàn)了后者,才能承載美,成為美術(shù)照相。

和劉半農(nóng)所屬的北京攝影團體“光社”類似,形成于二三十年代的攝影社團主要以新舊時期之交、學(xué)貫中西的文人為主要成員。他們對于攝影中“意境”的理解,既承襲了歐美畫意主義(Pictorialism)通過模仿繪畫美學(xué)、讓攝影不止是科學(xué)記錄工具的思路,又嫁接以近代以來以王國維“意境”說為主、基于文人畫傳統(tǒng)的民族審美,形成了獨特的“畫意攝影”風(fēng)格。

除去在美學(xué)理論和形式上借鑒文人畫的境界,文人攝影愛好者們對待攝影的態(tài)度更有著對“君子不器”這一境界的追求。他們在拒絕商業(yè)照相館式的職業(yè)化、工具化的同時,也拒絕著藝術(shù)家式的職業(yè)化,致力于讓攝影成為一種不受制于入世生活的高雅消遣。作為相機的使用者,這批中國最早的攝影美學(xué)探索者,也在無意間把自身在現(xiàn)代性中的命運,和相機作為一個現(xiàn)代媒介、現(xiàn)代技術(shù)的命運勾連在了一起。

及至30年代,對于駱伯年這種新都市中產(chǎn)來說,攝影仍然需要保有它的業(yè)余性,從而保證一種“我們職業(yè)以外的生活(駱伯年語)”。這種生活不能只有物質(zhì)上的消遣,還要有精神和藝術(shù)上的創(chuàng)造性。對于他們來說,隨著歐美攝影年鑒(圖7)在都市視覺環(huán)境中流通,彼時定義攝影藝術(shù)性的標(biāo)準(zhǔn)并非只有畫意攝影。他們在歐美過氣的畫意風(fēng)格中尋求文化轉(zhuǎn)譯的同時,也欣然接納著同時期新客觀主義(Neue Sachlichkeit)、新視覺(New Vision)等現(xiàn)代主義攝影帶來的沖擊——過去與當(dāng)下的潮流時代錯置般地共存,這既是二三十年代攝影在中國的特征,也是中國現(xiàn)代性有悖于現(xiàn)代特有的線性時間觀的表現(xiàn)。

圖7:駱伯年舊藏,左,《The American Annual of Photography》;右,《The Year's Photography》

承蒙金酉鳴先生惠允

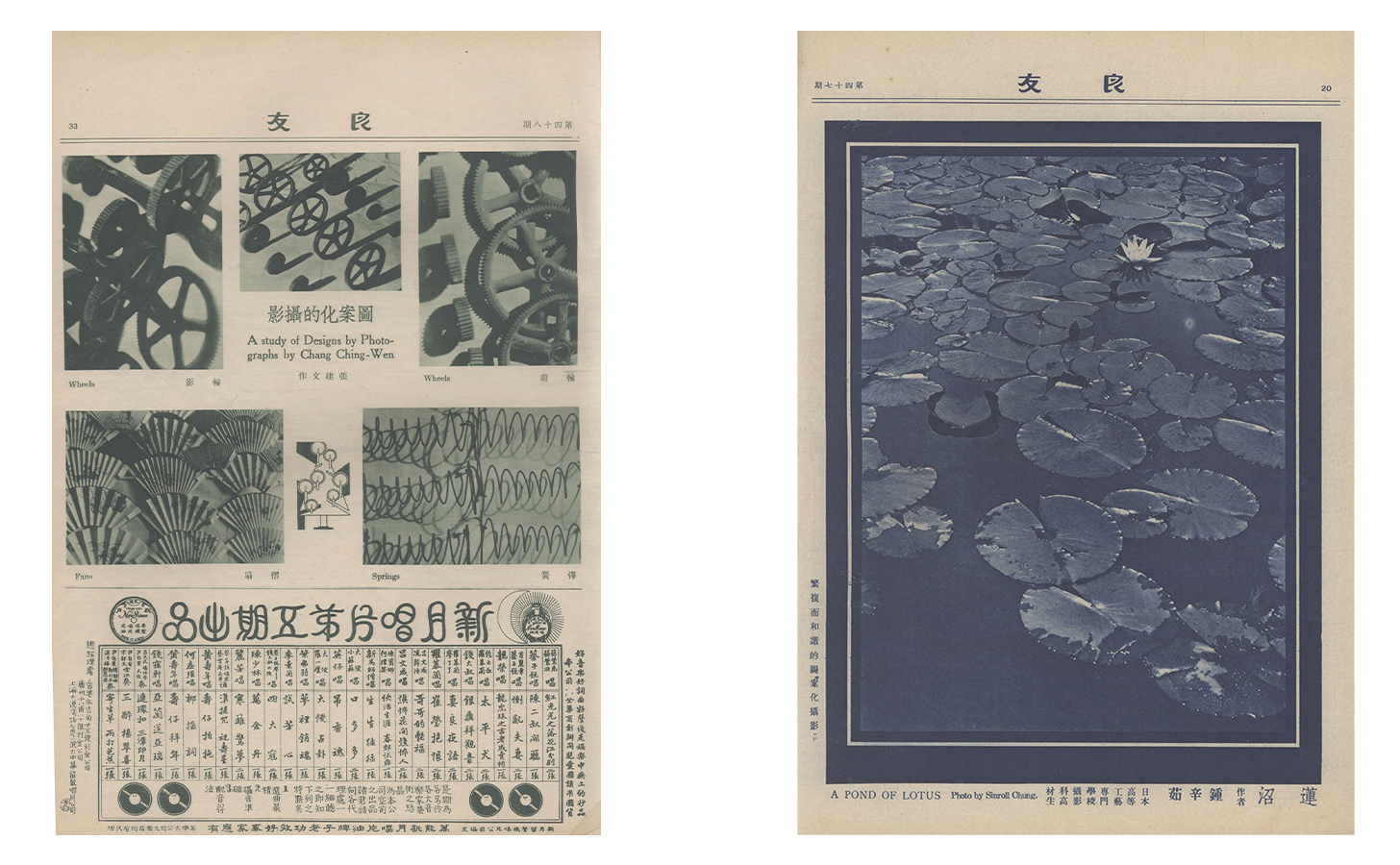

被歐洲現(xiàn)代主義攝影影響的創(chuàng)作頻繁見于《良友》、《時代》等雜志,其中一個門類被稱為“圖案化的攝影”。這類單幅攝影圖像常以齒輪、金屬絲、水管等工業(yè)零件、陶瓷或玻璃器皿等家用商品、或是自然中成群的天鵝、成片的睡蓮為再現(xiàn)對象(圖8-9)。圖案產(chǎn)生于圖像內(nèi)部單個形式的重復(fù)——不論是通過工業(yè)化量產(chǎn)還是自然繁衍。這些現(xiàn)代生活中普遍而平凡的日常之物,通過形式上的重復(fù),和被自身的機械復(fù)制性祛除了靈韻的攝影、被單調(diào)刻板的金融業(yè)工作消耗身心的攝影人一起,實現(xiàn)了對彼此的救贖。

圖8:圖案化的攝影,1930,《良友》第48期;

圖8:圖案化的攝影,1930,《良友》第48期;

圖9:繁復(fù)而和諧的圖案化攝影家:蓮沼,1931,《良友》第47期

所以“攝影圖案”這個形式的出現(xiàn),對于忙于用外在于攝影的美學(xué)來壓抑(卻并未消除!)攝影工具性的攝影愛好者來說,不啻為一場釋放。雖說“攝影圖案”仍然要求源照片具有“圖案的性質(zhì):——線條曲折、影紋明晰(黃劼之)”,但總的來講,對攝影圖像形式上的期待放松了:即便是隨機一拍、“毫無趣味”的照片,也能在圖案化的過程中獲得形式上的轉(zhuǎn)化;即便在拍攝過程中攝影圖像只是誠實轉(zhuǎn)錄了光影,也能通過手的剪裁、心的設(shè)計,變得“匠心獨運”、變化無窮。一如《長虹》雜志的征稿啟事所說,攝影圖案的創(chuàng)作是“個人思想重于攝影技術(shù)。因為只要取任何一張照片,取其全部或一部分,運用精密的思想,什么人都可以應(yīng)征,照片本身的成績,反倒不成問題。”

這個過程中,攝影圖像自身——而不是被海德格爾式“世界圖像”所客體化的存在者——成為被操作、切割、重組的對象;思想、匠心,并非像往常一樣肆意操控被圖像所再現(xiàn)的對象,而是受制于具有物質(zhì)性的攝影圖像自身的形式、韻律和走向。攝影技術(shù)反而在這個過程中迎來了它的自我救贖:攝影的圖案化,讓攝影圖像的機械復(fù)制性——不管是對現(xiàn)實的復(fù)制還是自身的復(fù)數(shù)化——不再對立或受惠于審美,反而成為具有形式美的圖案有機生長的基本條件。

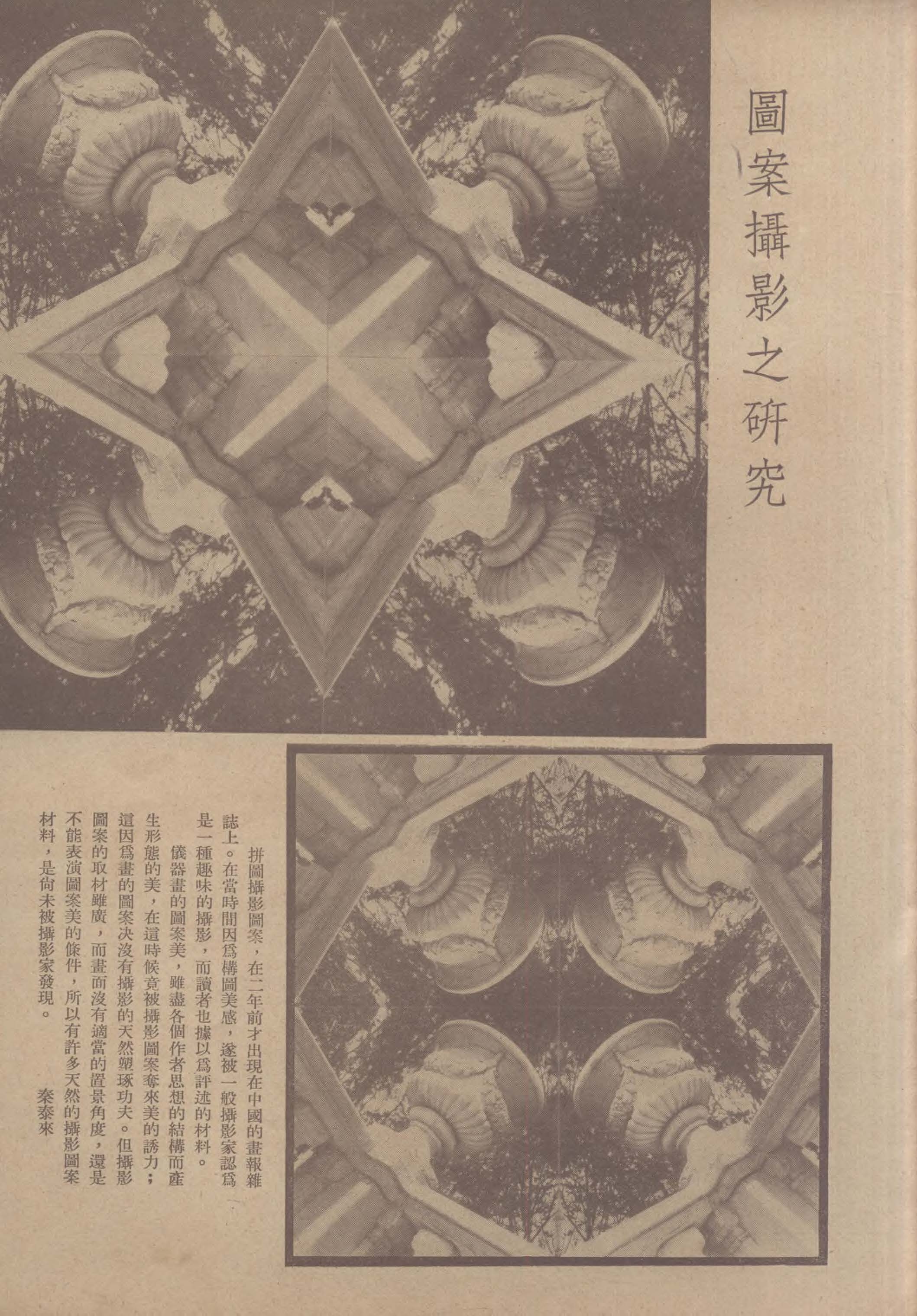

“攝影圖案”的另一個優(yōu)勢,在于圖案的攝影化。黃劼之在《圖案攝影談》的結(jié)尾斷定,這種用攝影圖像框取、制作出來的圖案“要打倒臆繪的圖案了”。《大眾畫報》中一篇談?wù)摦媹蟀l(fā)展史的文章,就曾談及攝影圖像較憑借想象而繪制出來的圖像的優(yōu)勢:銅版印刷、照相凹版取代早期畫報(如《點石齋畫報》)所用的石版印刷,讓畫報得以印制大幅攝影圖像;新的印刷技術(shù)和攝影術(shù)的結(jié)合讓畫報所呈現(xiàn)的新聞時事不再是“意象的繪畫”而是被攝影帶到眼前的“真實情形”。在同時期創(chuàng)作了許多“攝影圖案”的秦泰來也在一篇《攝影圖案之研究》(圖10)中指出,比起人通過思想結(jié)構(gòu)創(chuàng)作的圖案,攝影有著“天然雕琢的功夫”。“天然”一詞,把攝影的自動化抬升為自然進行自我顯現(xiàn)的條件。William Schaefer在Shadow Modernism中指出 ,包括“攝影圖案”在內(nèi)的圖案攝影(design photography)——不僅僅是關(guān)于圖案的攝影,更是通過攝影實現(xiàn)的圖案——模糊了攝影圖像中轉(zhuǎn)錄和抽象的邊界,揭示了轉(zhuǎn)錄中無法剝離的抽象化。黃劼之和秦泰來的論述也都指向了攝影圖像在“再現(xiàn)”、“轉(zhuǎn)錄”之外的可能性:在轉(zhuǎn)錄事物真實情形的基礎(chǔ)上,“攝影圖案”能夠把創(chuàng)造者從自身想象的局限中解放出來,讓創(chuàng)造者看到人的創(chuàng)造力和自然的創(chuàng)造力共同協(xié)作的可能。

圖10:秦泰來,圖案攝影之研究,1937

于是在“攝影圖案”中,“君子不器”的理想和現(xiàn)代主義者對于語言(和語言對世界作為再現(xiàn)對象)的工具化的反抗不謀而合。“攝影圖案”不僅僅像其他現(xiàn)代主義攝影一樣揭示媒介在世界圖像形成過程中的運作,更讓這層自我指涉更進一步,把攝影圖像自身作為圖案化的素材。或許攝影自身的物質(zhì)性,一直在無聲言說對技藝的技術(shù)化的拒絕,抗拒著自身被工具化成世界圖像的透明窗框。攝影不只是把世界圖像化、客體化并呈現(xiàn)給觀者、供其確立主體性的工具;它揭示了只有通過它自身對世界的光影化、平面化才能被看見的圖像,以及這些圖像進一步轉(zhuǎn)化成圖案的可能。

文人與世界圖案

對于攝影自身美學(xué)特質(zhì)和潛能的討論,也是同時期關(guān)于民族藝術(shù)、東西方美學(xué)討論中涌動的暗流。William Schaefer教授考察宗白華、豐子愷、劉海粟等人對于中西方藝術(shù)的比較,發(fā)現(xiàn)攝影和攝影圖像作為一個話語對象,通常被用來描述西方美學(xué)的特性:西方古典時期的繪畫及雕塑對現(xiàn)實模仿式、攝影式的再現(xiàn),是抽象、寫意的中國藝術(shù)的對立面;而西方現(xiàn)代主義藝術(shù)對于主觀性、韻律和線條的強調(diào),則是西方對東方的重新發(fā)現(xiàn),甚至是“中國美術(shù)在現(xiàn)代藝術(shù)上的勝利(豐子愷語)”。正如Schaefer所說,西方藝術(shù)史被簡化為從攝影式的轉(zhuǎn)錄、到中國藝術(shù)中“氣韻生動”式的抽象圖案的轉(zhuǎn)變。

民國時期美術(shù)史敘事對中西方藝術(shù)的建構(gòu)及底層的二元對立邏輯,讓人不禁想起劉半農(nóng)早先賦予攝影媒介的兩種對立的功能:“寫意”和“寫實”。而“中西”之間從對立、到可比甚至等同的發(fā)展敘事,實則是建立在對兩種“抽象”的抽象等同上。在《論中西畫法的淵源與基礎(chǔ)》中,宗白華指出“中國的畫境、畫風(fēng)、畫法的特點當(dāng)在[商周鐘鼎彝器盤鑒]的花紋圖案及漢代壁畫中求之”。這些花紋自古屬于“文”的范疇,同樣屬于這個范疇的還包括裝飾、紋理、印記、藝術(shù)寫照、修養(yǎng)等一系列現(xiàn)象。王德威教授在討論現(xiàn)代中國文學(xué)對“文學(xué)”與“文”之間對話的延續(xù)時強調(diào),傳統(tǒng)的“文”既是再現(xiàn),也讓天地萬物間的秩序和意義得以顯現(xiàn)。二者并非全然對立,而是相互依存、相互揭示。但在宗白華的論述中,這些花紋作為“文”的特質(zhì)被等同于“抽象”:具體的物象“完全融合于全幅圖案的流動花紋線條里面……個個生動,而個個抽象化”、“其最不似處,最為得神”。

換言之,宗白華賦予中國藝術(shù)美學(xué)的“抽象圖案”屬性,其實是反轉(zhuǎn)了“文”所維系的物象和宇宙內(nèi)在秩序(cosmic pattern,也許也可以理解為“世界圖案”)之間那種相互依存的關(guān)系。在宗白華的論述中,圖像和圖案此消彼長,但這種關(guān)系仍然從屬于“美”這一終極標(biāo)準(zhǔn)。從這個角度上,“攝影圖案”似乎才真正延續(xù)了“文”這個古典概念的內(nèi)在含義。正如前文已經(jīng)提到,“攝影圖案”顯現(xiàn)了攝影中轉(zhuǎn)錄和抽象的相互依存,揭示了另一種底層邏輯:圖像作為圖案轉(zhuǎn)化的源頭。如果說“世界圖像”的時代是通過視覺進行客體化的時代,是理解再也無法和看分開的時代,“攝影圖案”向我們揭示了這個過程中的“看”可以是圖案化的,被看/理解的對象不因其自身而因其圖案化的表象獲得相應(yīng)的處置;即便形式美仍然是這個過程的產(chǎn)出,我們也可以同時在“攝影圖案”中看到觸覺的留存和所感世界的碎片化。

或許正是這種“攝影圖案”和 “文”作為“世界圖案”的聯(lián)系,能讓我們避開民國時期中西對立、器道分離式的美學(xué)建構(gòu),真正看到文人攝影所隱含的“看”的傷痛。我們或許可以嘗試把涌現(xiàn)于35年前后一兩年間的“攝影圖案”看作畫意攝影的集大成者——郎靜山的集錦攝影的潛意識(圖11)。二者都是通過把已有照片中的碎片進行拼貼,形成新的攝影圖像/圖案,但最大的區(qū)別在于:前者的創(chuàng)作,建立在對攝影圖像物質(zhì)性的肯定和順從之上,而后者則充滿了對攝影圖像物質(zhì)性的否定。在創(chuàng)作過程中,郎靜山把攝影圖像用作文人畫中的意象,依照文人畫既有的習(xí)俗進行拼貼,用攝影的光影實現(xiàn)水墨畫的效果。郎靜山通過自己的暗房技巧掩蓋圖像碎片之間的邊界,讓來自不同時空的源圖像通過“云霧”、“留白”——暗房中的burn and dodge——變得渾然一體。但正是這仿若渾然天成的美感——不管是作為被再現(xiàn)的世界還是作為一個畫面——彰顯了他為了營造一個和諧的、可以安置傳統(tǒng)美學(xué)的空間時的煞費苦心,亦暗含了以他為代表的文人攝影師們,為了讓攝影容納他們所熟悉的美學(xué)所可能要付出的代價。

圖11:《靜山集錦作法》內(nèi)頁

圖11:《靜山集錦作法》內(nèi)頁

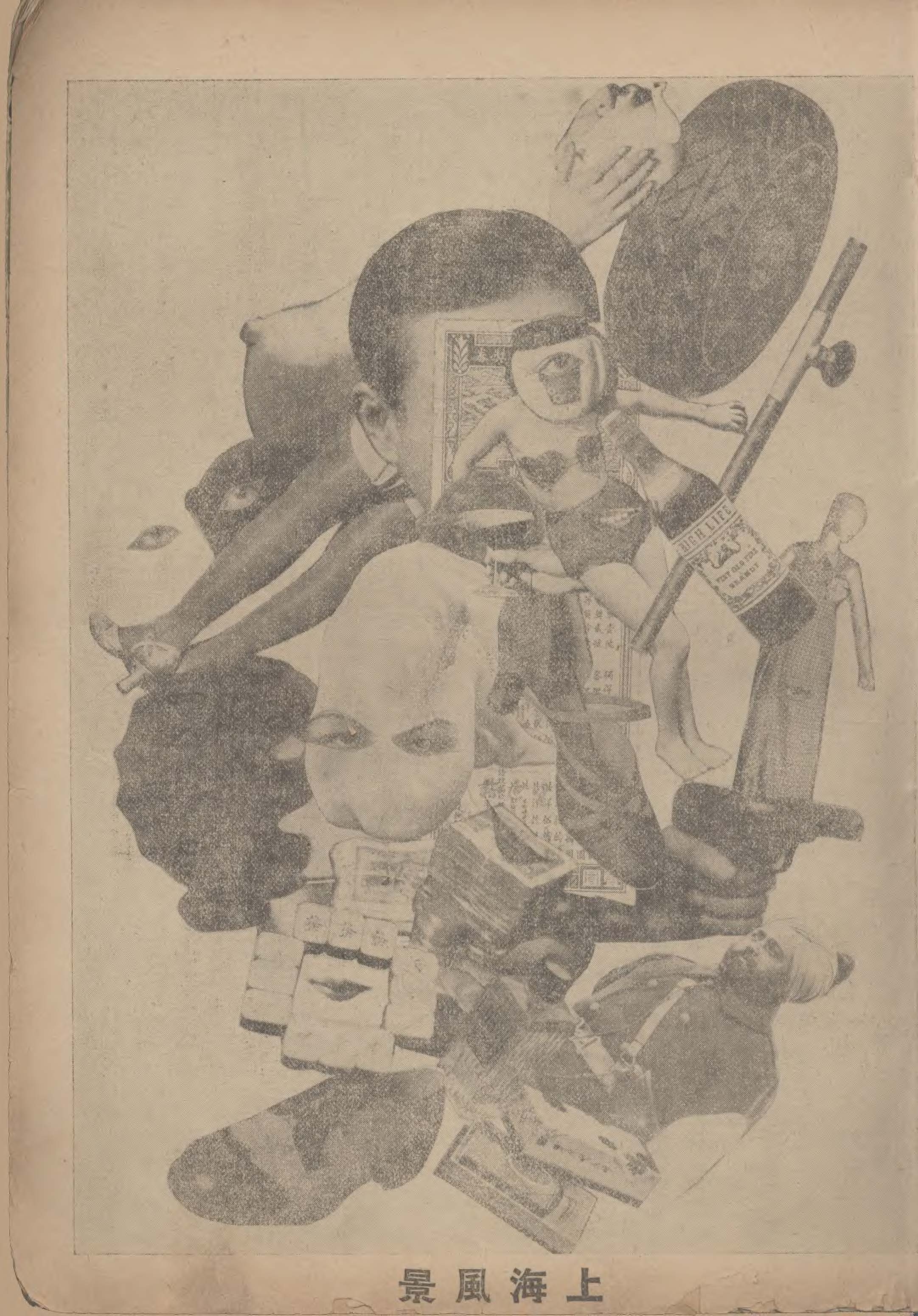

雖然同樣涉及到對圖像的切割和重組,集錦攝影對渾然天成的追求把它推向了西方攝影拼貼(photomontage, photo-collage)的反面。集錦攝影主要通過暗房對印相過程的操控實現(xiàn),而攝影拼貼主要以大眾媒介中的印刷圖像為素材,并有意保留創(chuàng)作過程對現(xiàn)成圖像的碎片化的痕跡。對現(xiàn)代性經(jīng)驗的激發(fā)、再現(xiàn)、乃至批判都通過視覺意義碎片之間的沖撞產(chǎn)生,同樣由張光宇主編的《時代漫畫》上亦有模仿此種拼貼方法的創(chuàng)作(圖12)。正是通過在攝影拼貼中保留切割的痕跡,才讓現(xiàn)代體驗的節(jié)奏和質(zhì)感變得可見。

圖12:上海風(fēng)景,《時代漫畫》

“攝影圖案”讓我們看見的,正是集錦攝影在此基礎(chǔ)上,試圖掩蓋的、整合的痕跡。如果說“攝影圖案”可以像攝影圖像一樣有一個刺點,這個刺點或許就是圖像碎片被拼接的邊緣——一如黃劼之的示意圖(圖13):這些邊緣本身就是“攝影圖案”的基底,是潛在于圖像中的圖案。于是發(fā)生在邊緣的翹起、錯位就像膠片攝影時代的信號故障,戳穿“媒介是透明的”這一幻象。它們讓創(chuàng)作者無法繼續(xù)假裝把攝影表面當(dāng)作筆墨來畫意,只能老老實實地用光影構(gòu)成的表面來書寫、裁切——書寫在古代中國也常被比喻為剪裁。這些被粘合起來、并且能讓人看到粘合過程的邊緣,也讓人看到“攝影圖案”乃至集錦攝影形式美與和諧的前提:切割的暴力、粘貼的徒勞。

圖13:圖案攝影競賽,1935,《長虹》第十期 ??泰康收藏

劉半農(nóng)在探索攝影媒介中的“中國美學(xué)”時就表達(dá)了一絲隱憂:對民族美學(xué)的尋求會淪為并囿于對過去的模仿;正如溫源寧在1936年《美術(shù)大事記》里批評國畫復(fù)興時問道,“為什么我們的藝術(shù)家不去理睬‘現(xiàn)在’和‘這里’?” 這種在意境、畫意里缺失的當(dāng)下性被“攝影圖案”的裁切與拼貼顯現(xiàn):如果西歐現(xiàn)代性意味著一種線性時間結(jié)構(gòu)的出現(xiàn),在當(dāng)時的上海,現(xiàn)代性更像是一場自我強加的裁切與拼貼。它像“攝影圖案”一樣,把所感世界碎片化,對完整的(圖像)空間實施主動的破壞,又再次粘合成一個萬花筒般讓人眩暈的當(dāng)下圖景。

“攝影圖案”因而可以作為這個時期攝影創(chuàng)作的“元圖像”——在“攝影圖案”的刺點中隱約閃現(xiàn)的,也是一幅現(xiàn)代圖景的刺點。但問題就在于,這個“刺點”的產(chǎn)生,建立在對“認(rèn)知點”——可以通過某種文化共識辨認(rèn)、解讀的圖像符號——的徹底拒絕之上。這是“粘合的徒勞”的另一面:這個萬花筒般的圖案表面拒絕意義,拒絕進入。這就指向“攝影圖案”的一個內(nèi)在悖論:雖然直接獲得的攝影圖像中,未經(jīng)改動的攝影空間會陷入一種現(xiàn)實主義的幻覺,讓人無法直觀地感受碎片化的當(dāng)下;但不完整的、整合而成的攝影空間會讓觀者無處可去,甚至失去和當(dāng)下的聯(lián)結(jié)。

回到我們最初的問題:如何解釋“攝影圖案”這個形式的短暫存在?一個形式的消失其實也是它曾經(jīng)代表的悖論和可能性的消失。在德國和蘇聯(lián),攝影拼貼(photomontage)的平庸化正是來自于這個形式內(nèi)在的悖論:由于大大延伸了表意空間重組的可能,其形式上的激進反而讓它成為了能被相悖的政治主張同時運用的宣傳語言。“攝影圖案”的悖論在于,雖然表達(dá)乃至?xí)簳r緩解了文人在現(xiàn)代化過程中對自己處境的焦慮和對攝影工具性的焦慮,這個門類也同時揭示了,在民族危機日益加深的時刻,對于 “無用”或沒有被用到正途的憂慮——尤其當(dāng)“寫實”和現(xiàn)實主義不再意味著單純的復(fù)制本身,不再只是一種形式美學(xué),而開始承載強烈的、通過再現(xiàn)來接觸、了解當(dāng)下現(xiàn)實的渴望。

站在今天回看這個形式,我們?nèi)匀豢梢哉f,“攝影圖案”彰顯了一代人在維系民族傳統(tǒng)、回應(yīng)民族主義危機時,自身需要對傳統(tǒng)做出的簡化和切割,以及在觀看方式上進行的掙扎。攝影正因為是用來構(gòu)想、實行這個過程的媒介,它所創(chuàng)造出來的圖像和圖案也成為了這個過程的遺址,供我們在今日按圖索驥。

部分參考文獻:

Pang, Laikwan. The Distorting Mirror: Visual Modernity in China. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2007.

Der-wei Wang, David, ed. A New Literary History of Modern China. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.

History of Photography Volume 43, 2019 - Issue 2: Is Photomontage Over? Guest Editors: Sabine T. Kriebel and Andrés Mario Zervigón.

京公網(wǎng)安備 11010802028547號